La Classification des Contrats

Comment le Code Civil classe-t-il les différents contrats ? Article 1102 et suivants du code civil classe les contrats. Mais il y a également des classifications qui ne sont pas dans le code civil mais qui sont devenues importantes compte tenu de la pratique contractuelle. Il faut classer les contrats parce que les règles[…]

13 octobre 2017 ∙ 6 minutes de lecture

Notion du Contrat en Droit des Obligations

Tout contrat est une convention, mais toute convention n’est pas un contrat Le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s’obligent envers une ou plusieurs autres, a faire, ne pas faire ou donner quelque chose. Il y a deux idées dans cette définition : Tout contrat est une convention. Mais toute convention n’est[…]

13 octobre 2017 ∙ 5 minutes de lecture

Les Organisations Internationales

Les OI en droit international Définition Les ONG sont des associations internationales dont l’activité et les rapports sont régis par un ou plusieurs droits internes. Les organisation inter gouvernementale est une entité basée sur un accord de volonté entre états composés d’organes dotés de moyens en vu d’accomplir des fonctions déterminés par l’acte constitutif et[…]

12 octobre 2017 ∙ 4 minutes de lecture

Le Licenciement pour Motif Personnel

La rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur Jusqu'à une loi du 13 juillet 1973 (dont les règles sont inspirées des principes directeurs du procès), la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur a été soumise au régime de l'abus de droit. Depuis cette loi, le licenciement est de plus en[…]

12 octobre 2017 ∙ 4 minutes de lecture

L’Entreprise : une Institution Réglementée

Le Pouvoir Disciplinaire de l'Employeur Il n'existe pas en droit concept entreprise. Pas de conception unique. L'arlésienne. En droit français, on est passé d'une conception contractuelle de l'entreprise à une conception institutionnelle. Le pouvoir de l'employeur est fondé sur la propriété, dans la conception contractuelle. L'entreprise est une somme de contrats individuels de travail. Pour[…]

12 octobre 2017 ∙ 11 minutes de lecture

La Clause de Mobilité dans le Contrat de Travail

Les clauses de mobilité : Conditions et Contrôle Il y a un contentieux important relatif à la clause de mobilité : question pratique et théorique (cf article de Pélissier). Le contrat de travail, en principe, offre aux salariés des possibilités de résister à l'évolution de la relation de travail. Dès que le contrat est modifié,[…]

12 octobre 2017 ∙ 6 minutes de lecture

Les Règles Territoriales du Droit International

Les règles du DI relatives aux territoires de l’État L’acquisition du territoire Il est admis de façon coutumière que le territoire de l'état est composé du sol, du sous sol, de l'air surjacent et de certaines portions de mer lorsqu'il possède des façades maritimes. La délimitation du territoire La frontière a un caractère stable et[…]

12 octobre 2017 ∙ 4 minutes de lecture

L’Évolution de la Règle Coutumière

Coutume sauvage et traités quasi-universels Rappel : en principe la coutume se forme à partir d’une pratique constante et générale sans être pour autant universelle des États qui ont le sentiment de se conformer à ce qui équivaut à une obligation juridique. De plus la théorie classique permet à un État de se soustraire à[…]

11 octobre 2017 ∙ 4 minutes de lecture

La Soft Law ou « Droit Mou »

Les règles de droit international non obligatoires En DI, on distingue habituellement le droit et le non droit. Pourtant l’apparition du terme soft law donne l’impression que cette distinction devient moins nette. A côté d’une hard law « constituée par des normes créatrices de droit et d’obligations juridique précis, le système normatif du droit international[…]

11 octobre 2017 ∙ 5 minutes de lecture

La Place de la Doctrine, la Jurisprudence et l’Équité

Les source auxiliaires du droit positif international Article 38 du statut de la CIJ : il ne s’agit pas de source directe mais de moyen auxiliaire de détermination de règles de droit. La doctrine Le rôle de la doctrine en général Les auteurs dont les travaux constituent la doctrine sont des personnes privées qui ne[…]

11 octobre 2017 ∙ 4 minutes de lecture

La Formation Coutumière du Droit International

La coutume en DI Article 38 du statut de la CIJ : « Preuve de la coutume appliquée par le juge comme preuve d’une pratique générale acceptant comme étant du droit ». Le fondement de la coutume La thèse volontariste assimile la coutume à un accord tacite. La coutume correspond à un accord entre États[…]

11 octobre 2017 ∙ 13 minutes de lecture

L’Extinction des Traités

L’abrogation des traités internationaux L’extinction du traité est différente de la suspension du traité. Suspension du traité = l’application du traité peut être momentanément interrompue et ce pour plusieurs traités : Soit parce qu’il y a accord entre les parties, Soit parce que les parties ont passé un accord sur le même objet qui rend[…]

11 octobre 2017 ∙ 2 minutes de lecture

Les Modes d’Interprétation des Traités

L’interprétation par voie internationale Elle peut être donnée soit par les gouvernements des Etats signataires agissant d’un commun accord soit par des organes internationaux. L’interprétation concertée (par les gouvernements) Elle peut être : Expresse : dans ce cas, elle résulte d’un accord interprétatif (bilatéral ou multilatéral) Tacite : dans ce cas, elle résulte de l’exécution[…]

11 octobre 2017 ∙ 2 minutes de lecture

Les Effets du Traité à l’égard des Tiers

Le principe de l’effet relatif des traités En principe, un traité ne peut pas avoir d’effets à l’égard des tiers. C’est ce que l’on appelle l’effet relatif des traités. Un traité ne peut donc pas avoir d’effet à l’égard de ceux qui ne l’ont pas conclu car le traité repose sur la notion de contrat[…]

10 octobre 2017 ∙ 10 minutes de lecture

Les Effets du Traité à l’égard des Parties au Traité

L’obligation d’appliquer les traités Il résulte du principe pacta sunt servanda que les parties à un traité sont dans l’obligation de le respecter. L’article 26 de la convention de viennes dispose à cet égard : « Tout traité en vigueur lie les parties et doit être exécuté par elles de bonne foi ». Eu égard[…]

10 octobre 2017 ∙ 3 minutes de lecture

Les Conséquences de l’Invalidité des Traités

La nullité des traités internationaux La nullité du traité est la conséquence de l’invalidité de l’engagement étatique. Article 69 de la convention dispose : « les dispositions d’un traité nul n’ont pas de force juridique ». La distinction entre nullité absolue et nullité relative 1°) La nullité relative C'est le cas le plus fréquent en[…]

10 octobre 2017 ∙ 3 minutes de lecture

L’Illicéité de l’Objet et du But du Traité

Les règles impératives du DI : le jus cogens A coté des causes de nullité subjective des traités (subjective parce que liée au comportement), il existerait une cause de nullité objective. C’est aborder là le pb de la nullité des traités tenant à leur conformité aux règles impératives du droit international général : c’est le[…]

10 octobre 2017 ∙ 2 minutes de lecture

Les Vices du Consentement en Droit International

La validité des traités et la théorie des vices du consentement Un traité conclu, entré en vigueur déploie ses effets juridiques dans l’ordre juridique international. Toutefois, il ne pourra subsister dans cet ordre juridique qu’à la condition d’être valide. Dans le cas contraire, il pourra être frappé de nullité. C’est la question des vices du[…]

10 octobre 2017 ∙ 8 minutes de lecture

L’Entrée en Vigueur des Traités

Le traité obtient la plénitude de son efficacité juridique comme source d'obligations Définition de l'entrée en vigueur d'un traité L’entrée en vigueur d’un traité signifie que les dispositions du traité deviennent du droit positif et s’intègrent dans l’ordre juridique international. Il s’agit de savoir quelles sont les conditions pour qu’un traité entre en vigueur ?[…]

10 octobre 2017 ∙ 2 minutes de lecture

Les Réserves aux Traités Internationaux

Conditions d'admissibilité et effets juridiques d'une réserve à un traité Faire une réserve à un traité c’est de la part d’un État qui veut devenir partie à ce traité émettre un acte qui vise à exclure ou à modifier les faits de certaines dispositions du traité par rapport à lui. Il n’ y a pas[…]

10 octobre 2017 ∙ 6 minutes de lecture

L’Accession aux Traités Multilatéraux

La recherche de l’universalité : devenir partie à un traité sans négociation L’accession à un traité signifie pouvoir devenir partie à un traité sans l’avoir négocié. Trois questions à se poser : Quand ? Qui ? Comment ? Quand l’accession est-elle possible ? Normalement, l’accession à un traité n’est possible que lorsqu’elle est prévue par[…]

10 octobre 2017 ∙ 4 minutes de lecture

Les Conséquences de la Pluralité des Parties

Les règles propres relatives à la négociation et à l’authentification La négociation Compte tenu du grand nombre de parties, le traité peut être négocié soit en conférence internationale soit dans le cadre d’une organisation internationale. La conférence internationale Pas de définition. Il est délicat de cerner le passage de la négociation classique à la convention[…]

10 octobre 2017 ∙ 2 minutes de lecture

La Conclusion des Traités Bilatéraux et Unilatéraux

Règles communes aux deux sortes de traités La conclusion des traités internationaux n’obéit pas à une procédure formaliste, c’est pourquoi, dans la pratique, elle peut revêtir des formes très variées. L’essentiel étant de pouvoir montrer la réalité de l’engagement. L’article 11 de la convention de Viennes affirme : « Le consentement d’un État à être[…]

9 octobre 2017 ∙ 5 minutes de lecture

La Formation Conventionnelle du Droit International

La formation du DI: les traités Il existe des différences fondamentales entre le système des sources en droit international et le système des sources en droit interne. La technique d’élaboration des sources fondamentalement différentes. En effet, le droit interne obéit au principe de l’élaboration institutionnelle c'est-à-dire que les règles de droit sont élaborés par des[…]

9 octobre 2017 ∙ 3 minutes de lecture

La Justification de la Force Obligatoire du Droit International

De quelles sources le droit international puise-t-il sa force obligatoire ? Les controverses doctrinales sont nombreuses. On peut distinguer deux écoles différentes : Les théories volontaristes selon lesquelles l’existence et le fondement du droit international résident dans la volonté de l’Etat. Les théories objectivistes qui placent, quant à elles, la raison de la force obligatoire[…]

9 octobre 2017 ∙ 7 minutes de lecture

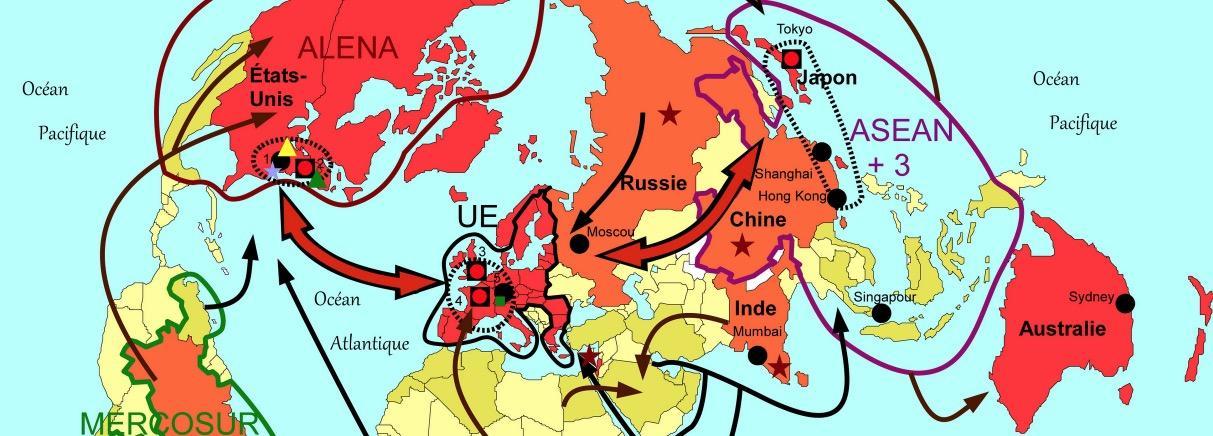

La Période Contemporaine : une Transformation du Droit International ?

Mondialisation et intensification des relations internationales Dans une certaine mesure, elle apparait en continuité avec le passé. Il n’y aura pas de véritables ruptures tant que subsisteront l’Etat souverain et le phénomène de l’inter-étatisme. L’élargissement du champ d’application du droit international Au 19°siècle, les Etats entretenaient deux types de rapport : Des rapports de subordination[…]

6 octobre 2017 ∙ 3 minutes de lecture

Les Origines du Droit International

L’Antiquité et le Moyen-âge : les prémisses du droit international Dans l’Antiquité et au Moyen Age, l’Etat n’existait pas et donc le droit international non plus puisqu’on définit celui-ci comme le droit applicable à la société internationale des Etats souverains. Toutefois, certaines pratiques internationales se sont toujours manifestées L’Antiquité On trouve des traces de l’usage[…]

6 octobre 2017 ∙ 4 minutes de lecture

Définitions et Caractères du Droit International

Qu'est-ce que le droit international ? Le droit international est un système de droit fondé sur l’existence de règles obligatoires. Si on voulait définir le droit international par son objet, relèverait du droit international toutes les règles qui s’appliquent à une relation présentant un caractère d’extranéité (=qui ne se situe pas seulement dans le cadre[…]

6 octobre 2017 ∙ 3 minutes de lecture

Le Concept du Droit International

L’existence du droit international et les spécificités de l’ordre juridique international « Le point de départ de l’ordre juridique international actuel se trouve dans le principe de la souveraineté » (Basdevant) Le droit international ne peut que souffrir dans son existence même de la concurrence avec les entités étatiques souveraines car ces entités sont des[…]

6 octobre 2017 ∙ 6 minutes de lecture