Chapitres

Dans une certaine mesure, elle apparait en continuité avec le passé.

Il n’y aura pas de véritables ruptures tant que subsisteront l’Etat souverain et le phénomène de l’inter-étatisme.

L’élargissement du champ d’application du droit international

Au 19°siècle, les Etats entretenaient deux types de rapport :

- Des rapports de subordination à l’égard des pays colonisés

- Des rapports de coordination avec des puissances non européennes (comme par exemple l’Empire ottoman ou les Etats Unis).

C’est dans ce contexte de grands bouleversements qu’à connu le 20°siècle (fin du colonialisme) que vont apparaitre de nouveaux Etats.

Conséquence directe :

Le droit international qui était surtout européen est devenu planétaire.

L’expansion normative du droit international

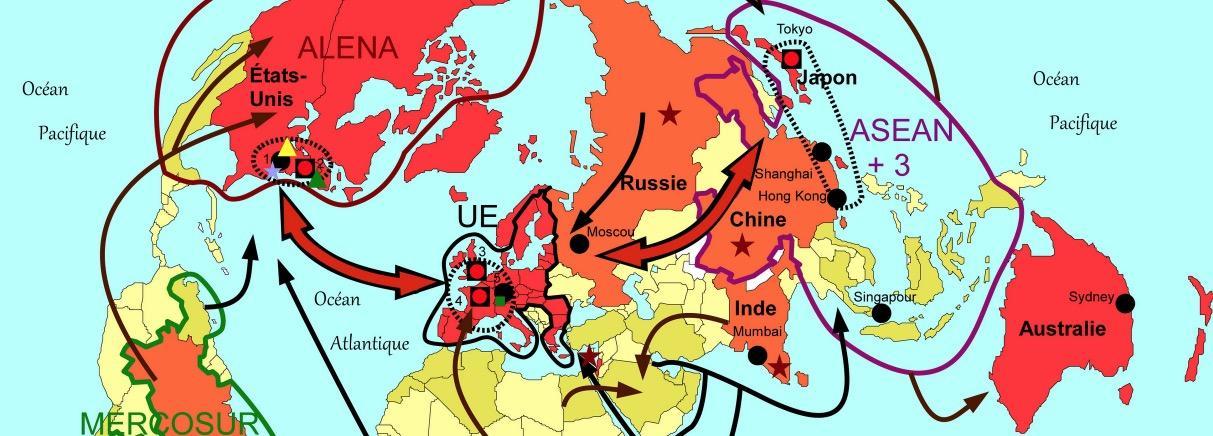

Double constat : Celui de l’intensification des relations internationales au 20°siècle mais aussi celui de l’interdépendance croissante des Etats.

Ces deux phénomènes ont provoqué une expansion normative sans précédent => le droit international va s’enrichir : on va avoir d’abord une diversification du droit international par l’enrichissement par le développement des secteurs traditionnels et surtout l’apparition de thèmes nouveaux (protection des droits de l’Homme, droit international de développement, droit de l’environnement...).

L’accentuation du relativisme

En l’absence d’autorité régulatrice suprême dans l’ordre international, chaque Etat a la possibilité de procéder à sa propre interprétation des règles du droit international.

Chaque Etat a sa conception du droit international.

Cela est une entrave à l’application uniforme du droit international.

Ce relativisme était très puissant à l’époque de la guerre froide.

Ainsi par exemple, les juristes soviétiques défendaient l’idée que le principe du consentement était à la base du droit international ce qui veut dire qu’un Etat ne peut pas être lié par une règle de droit sans y avoir consenti préalablement (Ex : l’URSS n’a jamais accepté la compétence obligatoire de la Cour internationale de Justice).

Autre facteur du relativisme : disparités économiques.

Ex : il est évident que les pays en développement de par leur situation économique et politique, défendent une conception différente du droit international.

Ex : en premier lieu ils se révèlent favorable aux techniques d’élaboration majoritaire des règles de droit. Ainsi, ils défendent la portée obligatoire des solutions votées par l’Assemblée Générale de l’ONU parce qu’ils sont majoritaires.

Ex : ces mêmes pays défendent l’idée selon laquelle la coutume reposerait sur un accord tacite des Etats. L’intérêt c’est que cela leur permet de contester l’existence de certaines coutumes à l’élaboration desquelles ils n’ont pas participé.

Ex : on a vu des pays en développement défendre des points de vue particuliers en totale contradiction avec les pays développés.

Par exemple, au Chili, pas mal de sociétés américaines s’y étaient installés pour exploiter des mines. Les chiliens ont nationalisé ces sociétés et n’ont pas voulu indemniser les américains en inventant la théorie des bénéfices excessifs

Les efforts d’institutionnalisation

De très nombreuses organisations internationales ont été crées au 19°siècle pour répondre aux soucis d’organisation de la société internationale.

Depuis la création de la société des nations (SDN) en 1919 (ancêtre de l’ONU), on assiste depuis la fin de la seconde guerre mondiale à une véritable floraison d’organisations internationales dans l’espoir qu’un surcroit d’organisations internationales contribue à la paix.

La prohibition du recours à la force sauf exception

Au 19°siècle, le recours à la force était considéré comme libre.

Aujourd’hui le principe traditionnel est inversé.

Le recours à la force est désormais illicite sauf exception (article 2 paragraphe 4 de la Charte de l’ONU) comme par exemple la légitime défense.

La montée en puissance des acteurs non étatiques

Il s’agit pour l’essentiel des ONG. Les ONG jouent un rôle croissant dans les conférences internationales.

Cela dit il faut être très prudent : ce n’est pas forcément synonyme de démocratisation du droit international parce qu’il arrive que certaines ONG soient instrumentalisées par l’Etat.

Juridictionnalisation croissante du droit international

On assiste à la prolifération des juridictions internationales.

Par exemple, création de la cour pénale internationale.

Ce phénomène constitue un progrès.

Néanmoins, cette multiplication de juridictions spécialisées démontrent l’absence d’un système judiciaire articulé, unifié ce qui accroit les risques de jurisprudence contradictoire.

Pénalisation du droit international

Pénalisation du droit international au travers de l’affirmation de règles universelles s’imposant aux Etats (règles relatives le plus souvent au droit humanitaire).

La violation de ces règles est susceptible d’entrainer le recours à la force armée pour y mettre fin ou alors mise à l’écart de certains principes destinés à garantir l’indépendance des Etats à travers la personne des dirigeants.

Résumer avec l'IA :

Si vous désirez une aide personnalisée, contactez dès maintenant l’un de nos professeurs !

Bonsoir Prof Simon.

Pourquoi et depuis quand on parle des relations internationales contemporaines.

Merci

La définition du traité dans la convention de Vienne prend elle en compte l’évolution du droit international public contemporain ?