Chapitres

📚 Fiche du livre

Cette fiche est consacrée au poème Les Chats de Charles Baudelaire (1821-1867). Attention ! Il ne s'agit ni d'un commentaire composé, ni d'un corrigé type, et en aucun cas d'un devoir scolaire. N'y cherchez donc pas autre chose que des idées, des notes, des références, des suggestions, des intuitions, des éléments à utiliser ou à rejeter (ou, encore mieux, à contester), à trier et à organiser.

Pour alléger le texte, nous utiliserons l'abréviation FdM pour les Fleurs du Mal et SdP pour le Spleen de Paris. Les poèmes extraits des Fleurs du Mal sont toujours indiqués par leur numéro dans l'édition de 1861.

Le poème

Les amoureux fervents et les savants austères

Aiment également, dans leur mûre saison,

Les chats puissants et doux, orgueil de la maison,

Qui comme eux sont frileux et comme eux sédentaires.

Amis de la science et de la volupté

Ils cherchent le silence et l'horreur des ténèbres ;

L'Erèbe les eût pris pour ses coursiers funèbres,

S'ils pouvaient au servage incliner leur fierté.

Ils prennent en songeant les nobles attitudes

Des grands sphinx allongés au fond des solitudes,

Qui semblent s'endormir dans un rêve sans fin ;

Leurs reins féconds sont pleins d'étincelles magiques,

Et des parcelles d'or, ainsi qu'un sable fin,

Etoilent vaguement leurs prunelles mystiques.

Les Fleurs du mal, Charles Baudelaire, 1857.

Méthode du commentaire composé en poésie : comment s'y prendre ?

Avant la lecture : étude du paratexte

Il faut étudier le paratexte, c'est-à-dire le titre, de l'auteur, de la date, etc.

Ces informations doivent être recoupées avec vos connaissances émanant du cours (courant littéraire, poète, recueil, etc.). Le titre engage également vers des attentes.

Il donne des indices sur la nature du poème que le lecteur s'apprête à lire. En poésie, la forme est décisive : regarder le texte « de loin » permet d'avoir déjà une idée de la démarche du poète :

- Vers, strophes ?

- Si vers : vers réguliers, vers libres ?

- Si vers réguliers : quel type de rimes ?

- Le nombre de strophes

Pour la lecture

Nous vous conseillons de lire le poème plusieurs fois en parallèle de cours de soutien scolaire, avec un stylo à la main qui vous permettra de noter ou souligner une découverte, une idée.

1ère lecture :

- Identifier le thème général du poème

- Identifier le registre : comique ? pathétique ? lyrique ? etc.

- Identifier les procédés d'écriture pour diffuser le sentiment du registre choisi : l'exclamation ? La diérèse ? etc.

2ème lecture :

- Dégager le champ lexical

- Place des mots : un mot au début du vers n'a pas la même valeur qu'un mot placé en fin de vers

- Déceler les figures de style (généralement très nombreuses dans un poème)

- Travail sur les rimes : lien entre des mots qui riment, rimes riches ou faibles, etc.

- Analyse du rythme avec les règles de métriques

En filigrane, vous devez garder cette question en tête pour l'analyse des procédés d'écriture : comme le poète diffuse-t-il son thème général et comment fait-il ressentir au lecteur ses émotions ?

Présentation et forme du texte Les Chats

Pièce n° 56 (LVI) dans la 1ère édition des Fleurs du Mal (1857), n° 66 (LXVI) dans la seconde édition (1861) et n° 68 (LXVIII) dans l'édition posthume de 1868. Elle appartient à la section Spleen et Idéal.

Le poème fut publié pour la première fois dans la revue Le Corsaire-Satan en

au mois de novembre.

Puis il fut inséré dans Le Chat Trot, une nouvelle de Jules François Félix Husson, dit Champfleury (1821-1889). On le retrouve en 1853 dans Les Aventures de Mademoiselle Mariette, un roman du même Champfleury. Une bonne manière d'analyser ce poème félin serait de suivre des cours de francais en ligne avec Superprof à domicile !

Il s'agit d'un sonnet irrégulier et atypique (c'est le seul des Fleurs du Mal construit sur ce modèle), de structure ABBA CDDC EEF GFG. Les rimes A, D, E et G sont féminines, les rimes B, C et F sont masculines.

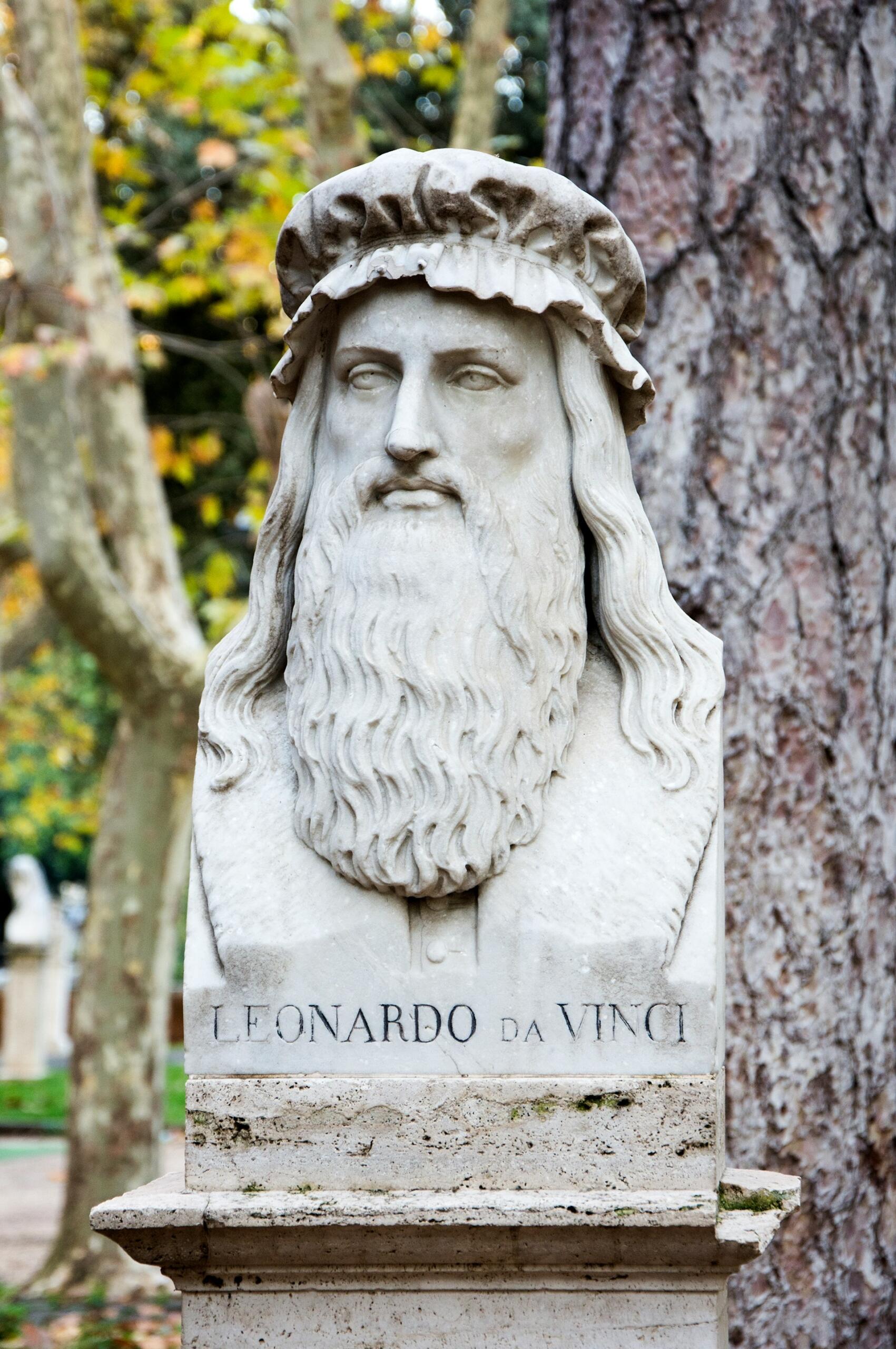

Introduction

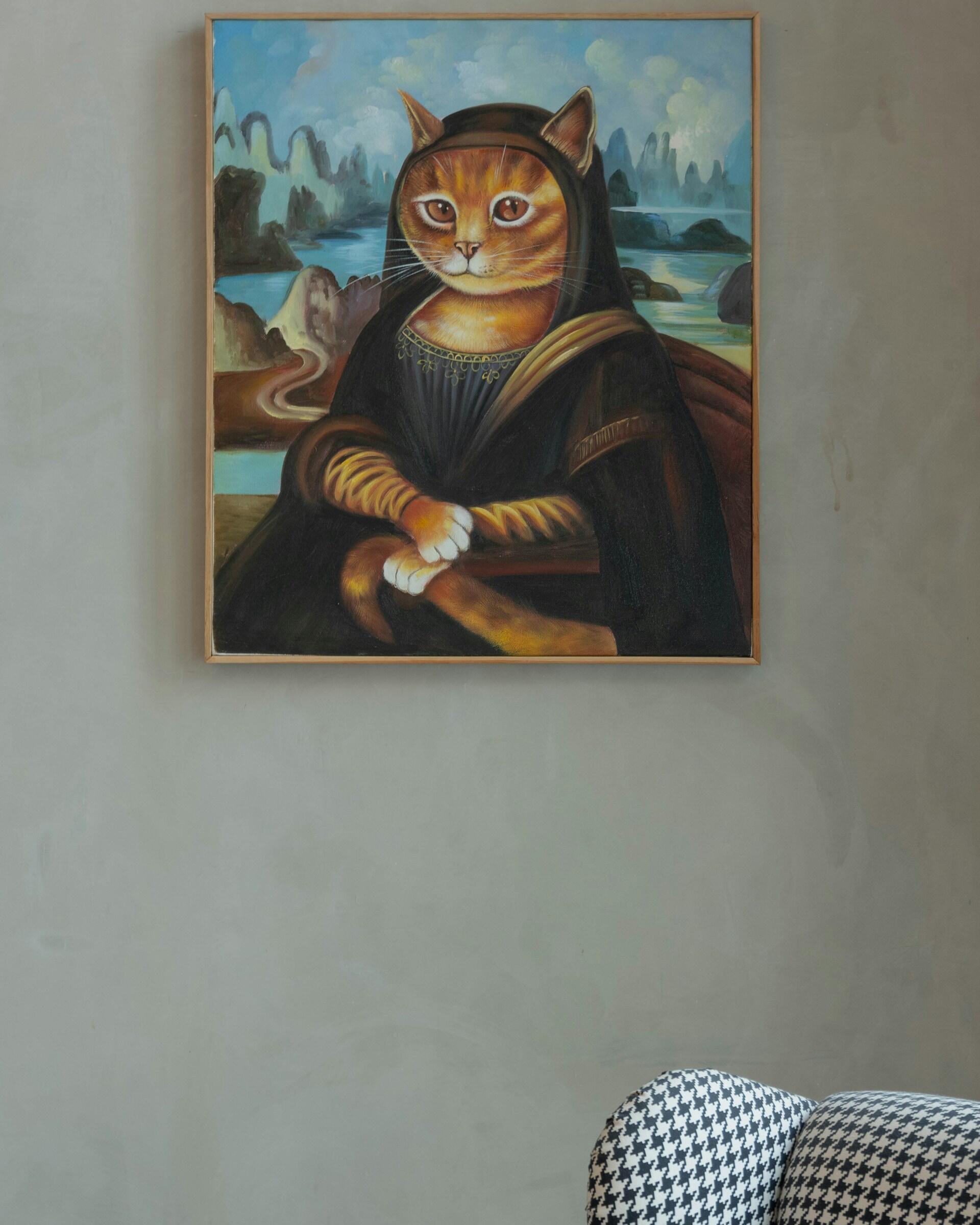

Charles Baudelaire est un poète français né en 1821 et mort en 1867. Il fait publier son recueil de poésie, Les fleurs du mal, en 1857. Parmi les poèmes rédigés se trouve celui qui nous occupe ici, intitulé « Les chats », présent dans la partie « Spleen et Idéal ». C'est l'un des trois poèmes que Baudelaire consacre aux chats au sein de son recueil.

Il établit, singulièrement, un rapprochement entre ces animaux et certains humains, pour finalement les ériger au rang des dieux.

Annonce de la problématique

Dès lors, en quoi les chats sont-ils l'objet, pour Baudelaire, d'une étrange fascination ?

Annonce du plan

Nous verrons dans un premier temps le caractère paradoxal de l'éloge destiné aux félins, sous la plume de Baudelaire. Puis nous analyserons la manière dont il les rend dépositaires d'un savoir mystérieux.

Développement

Un éloge paradoxal -> les chats : dieux ou démons ?

Dès le titre, Baudelaire désigne les chats avec une majuscule, écrivant « Les Chats » : il en fait ainsi une catégorie générale, divine, et digne d'être célébrée dans sa totalité. Dans la forme, le poète se fait lui-même l'égal du chat, puisqu'il mime le feulement et les miaulements de l'animal, avec des consonnes sifflantes [f], [v], [s], [z] et des consonnes vibrantes [r] et [l].

Mais les chats sont nobles pour des raisons morales tout autant que physiques :

- champ lexical de la moralité : « orgueil » (v. 3), « fierté » (v. 8), « nobles » (v. 9)

- champ lexical de la puissance physique : « puissants » (v. 3), « reins féconds » (v. 12)

Dans ce sonnet, Baudelaire mène un éloge tout à la fois total et paradoxal. Au fil des siècles, le chat a connu un destin tourmenté. Adoré dans l'Antiquité, excommunié et persécuté par les chrétiens, réhabilité par les classiques, puis par les romantiques, le chat a traversé l'histoire avec des fortunes bien diverses. L'Égypte ancienne le déifiait sous les trait de la douce et cruelle déesse Bastet (on trouve également le nom Pascht, Bast, Bastit, etc.)

Il nous en est resté quelques superstitions : dans l'inconscient collectif, le chat noir est encore associé au malheur et au mauvais présage. Dans les tableaux allégoriques, le chat symbolisait souvent l'hypocrisie et la trahison.

Comme vous aurez l'occasion d'en discuter avec votre professeur de littérature le cas échéant en cours de francais toulouse, les chats sont au centre de plusieurs pièces des Fleurs du Mal.

Nous en comptons

: N° 34 (XXXIV), N° 51 (LXI) et N° 66 (LXVI).

Ces trois poèmes se trouvent dans la section "Spleen et Idéal". Un poème en prose du Spleen de Paris est consacré aux particularités des yeux des chats (L'Horloge - SdP - XVI). Le poème en prose Les bienfaits de la lune (SdP - XXXVII) évoque les chats qui se pâment sur les pianos et qui gémissent comme les femmes, d’une voix rauque et douce !

On trouve également une courte note révélatrice dans les journaux intimes du poète : "Pourquoi les démocrates n'aiment pas les chats, il est facile de le deviner. Le chat est beau ; il révèle des idées de luxe, de propreté, de volupté, etc." (Journaux intimes - Fusées).

On peut donc conclure que l'animal exerçait une fascination particulière sur Baudelaire, fascination relevée par plusieurs de ses contemporains. L'écrivain Champfleury témoignait : "Un chat apparaissait-il à la porte d'un corridor où traversait-il la rue, Baudelaire allait à lui, l'attirait par des câlineries, le prenait dans ses bras, et le caressait, - même à rebrousse-poil" (Les Chats - J. Rothschild, Paris, 1869).

L'ailurophobie (phobie des chats) est assez rare. César, Henri III et Napoléon en auraient été atteints (à vérifier), comme vous l'apprendrez notamment en cours de français à paris. Le poète Pierre de Ronsard (1524-1585) avouait sans détour la répulsion qu'il éprouvait à la vue d'un chat et l'état de panique dans lequel cela le plongeait :

"Homme ne vit, qui tant haïsse au monde Les chats que moi, d'une haine profonde ; Je hais leurs yeux, leur front, et leur regard ; Et les voyant je m'enfuis d'autre part, Tremblant de nerfs, de veines et de membres ; Et jamais chat n'entre dedans ma chambre" ; (Ronsard - Le chat - À Remy Belleau, poète)

Mais, bientôt, le lecteur perçoit une tension vers l'obscurité. L'intelligence des chats, tant louée par Baudelaire, semble se tourner vers les sciences mystiques, comme le suggère les images convoquées : « silence » et « horreur des ténèbres » (v. 6) ; « rêve sans fin » (v. 10) ; « étincelles magiques » (v. 12) ou encore « prunelles mystiques » (v. 12), tandis qu'ils seraient potentiellement serviteurs de l'Erèbe, soit le dieu des Enfers, ou pareils aux « grands sphinx », divinités meurtrières.

S'il faut en croire les témoignages, Baudelaire lui-même avait des comportements assez ambigus vis-à-vis des chats : "Je dînais avec lui régulièrement dans une taverne de la rue Bréda, habitée par un chat noir.

Que de fois Baudelaire, dont l'estomac était dévasté pour des causes que j'expliquerai plus loin [l'abus des stupéfiants et des excitants] que de fois, dis-je, Baudelaire se contenta de prendre une douzaine d'huîtres qu'il fit manger au matou avec des attentions de père...

Il n'était pas rare qu'après la régalade, il ne saisît l'animal par la queue et l'élevant en l'air ne lui arrachât les poils de ses moustaches avec une joie qui tenait du délire... L'action fascinatrice du mal sur Baudelaire s'est souvent traduite de façon dangereuse. Un jour, il essaya de mettre le feu au bois de Boulogne !...

Une autre fois il faillit se faire dévorer la main au Jardin-des-Plantes par un lion au nez duquel il avait présenté un cigare." (Adrien Marx : Une figure étrange, in L'Évènement du 14 juin 1866. Cité dans Baudelaire devant ses contemporains, W.T. Brandy et Claude Pichois, Éditions du Rocher, 1957).

C'est que l'éloge de Baudelaire est en fait paradoxal, et ce dès la structure elle-même. Au contraire du sonnet classique, où les deux quatrains formaient ensemble un sens complet, tandis que les deux tercets faisaient sens entre eux, le poète oppose ici le premier quatrain au premier tercet, et le second quatrain au second tercet.

Soyons plus précis :

- les chats sont « sédentaires », dans « la maison », au premier quatrain, tandis qu'au premier tercet, ils visent, comme les sphynx, le « fond des solitudes », quelque part dans « un rêve sans fin »

- ils cherchent « l'horreur des ténèbres » au deuxième quatrain tandis qu'ils s'emplissent de lumière au deuxième tercet, grâce à des « étincelles magiques et des parcelles d'or »

Cette confrontation fait apparaître la nature double des chats : à la fois casaniers et sauvages, domestiques et indomptables, ténébreux et lumineux.

Bien vite, ils semblent d'ailleurs hors d'atteinte pour les Hommes : toute présence humaine est ainsi écartée de de la vie secrète des chats, en conformité avec l'absence totale de référence à l'homme une fois le premier quatrain terminé.

A ce sujet, on peut commenter l'utilisation du substantif « orgueil », qui peut prendre un sens double :

- soit que les hommes soient fiers de posséder des chats dans leur maison

- soit que l'orgueil vienne qualifier la caractéristique morale majeure de l'animal, l'orgueil, lequel est un péché capital

Transition

Malgré l'hommage flatteur, le lecteur peut sentir que les chats possèdent quelque chose de mystérieux, qui ne se laissent pas facilement découvrir, et qui interroge la sincérité de leurs attitudes...

Les chats, découvreurs d'absolu

Baudelaire établit dès l'entrée dans son poème un éloquent triptyque : les « amoureux fervents », « les savants austères » et les « chats ». C'est qu'il veut établir plusieurs liens :

- la ferveur appartient au champ lexical de la passion amoureuse ainsi qu'à celui de l'ardeur de la foi religieuse ou mystique

- l'austérité s'en rapproche, puisqu'elle est dépouillement matériel

- le mot « savants », quant à lui, renvoie au mot « science » du premier tercet (qui est une diérèse), et fait ainsi référence à une connaissance des vérités supérieures

Le mot "médium" est apparu au

siècle, avec la mode du spiritisme et les ouvrages de Hippolyte Léon Denizard Rivail, dit Allan Kardec (1804-1869), théoricien de ce mouvement philosophique.

Même, les chats sont supérieurs aux hommes dans la mesure où ils préfèrent les concepts aux hommes qui les incarnent car, en effet, ces animaux sont « amis de la science et de la volupté » (v. 5), tandis qu'ils sont aimés par « les amoureux fervents et les savants austères » (v. 1).

Dans la préface de l'édition posthume des Fleurs du Mal (1868), Théophile Gautier (1811-1872) écrivait : "Il aimait ces charmantes bêtes tranquilles, mystérieuses et douces, aux frissonnements électriques, dont l’attitude favorite est la pose allongée des sphinx qui semblent leur avoir transmis leurs secrets" (parlez-en durant vos cour de francais pour analyser plus en détail cet extrait !).

L'utilisation de la formule « dans leur mûre saison » renforce le lien qui commence à poindre : Baudelaire fait ici référence à tous ces gens qui sont en recherche d'un absolu spirituel en même temps que d'une forme de sagesse.

On notera également l'assonance entre « fervents » et « savants », qui rapproche encore un peu plus les amoureux et les savants, tout comme l'adverbe « également » identifie les chats à ceux-ci. Enfin, deux vers finissent d'insister sur la cohérence qualitative du triptyque :

- « Qui comme eux sont frileux et comme eux sédentaires », où l'outil de comparaison « comme » fait voir une identification explicite

- « Amis de la science et de la volupté », qui insiste sur les caractéristiques communes entre les chats, les amoureux, et les savants

Ces trois entités ont ainsi en commun d'allier les voies du charnel et les voies du spirituel. Prêt pour des cours de français rennes qui vous expliqueront ce poème en détail ?

Dans la 2ème édition (1861) et la 3ème édition (1868) des Fleurs du Mal, le sonnet Les Chats se trouve placé immédiatement après le sonnet Tristesse de la lune.

"Ce soir, la lune rêve avec plus de paresse ; Ainsi qu’une beauté, sur de nombreux coussins, Qui d’une main distraite et légère caresse Avant de s’endormir le contour de ses seins,..."

Les chats portent donc un secret, que Baudelaire dévoile sur le mode symbolique. Les mots tels que « semblent » (v. 11) et « vaguement » (v. 14) indiquent que le mystère des chats ne pourra pas être entièrement percé, et que l'incertitude demeurera.

De même, le rythme binaire du vers baudelairien, avec une césure des alexandrins à l'hémistiche, favorise une sorte de lecture hypnotique, qui transporte le lecteur dans un état proche de l'extase, état proche de dévoiler un secret originel.

Car les figures de la mythologie peuplent le poème :

- Les « grands sphynx »

- « L'Erèbe », qui est la personnification des ténèbres de l'enfer

Les chats sont des êtres hybrides, ténébreux et dépositaires de secret ancestraux.

Ce n'est pas pour rien qu'ils sont attirés par la silence, la solitude et l'indépendance : ils semblent, sous la plume de Baudelaire, en relation avec des vérités supérieures, inaccessibles pour les simples mortels.

Les médiums et les miroirs

Le médium est l'intermédiaire entre le monde matériel et le monde spirituel, celui qui - on ne sait par quel miracle -, possède des aptitudes particulières pour entrer en contact avec le monde des esprits.

Il se trouve donc au milieu de ces

univers qu'il fait communiquer.

À côté de ces médiums, et souvent confondus avec eux, les Fleurs du Mal contiennent des miroirs. Ce sont les êtres, les objets ou les éléments qui renvoient au poète son image ou l'écho des mouvements de son âme :

- la mer (L'Homme et la mer - FdM - XIV),

- l'albatros (FdM - II), le portrait (Un Fantôme - FdM - XXXVIII),

- le flacon, (FdM - XLVIII),

- la cloche (La Cloche fêlée - FdM - LXXIV), etc.

Où trouver des cours de français bordeaux pour parler de ce poème en détail ? Chez Superprof France !

Les chats du poème sont apparentés aux deux familles.

Tels des miroirs, ils reflètent la personnalité du poète, qui y retrouve nombre de ses inclinations :

"Baudelaire lui-même était un chat voluptueux, câlin, aux façons veloutées, à l’allure mystérieuse, plein de force dans sa fine souplesse, fixant sur les choses et les hommes un regard d’une lueur inquiétante, libre, volontaire, difficile à retenir, mais sans aucune perfidie et fidèlement attaché à ceux vers qui l’avait une fois porté son indépendante sympathie".

(Théophile Gautier - Préface à l'édition posthume des Fleurs du Mal).

Les chats, miroirs du poète

Mais le chat est également, - tout comme le poète -, un médium, "un rêveur sacré" (Victor Hugo - 1802-1885 - Fonction du poète). Cet animal si familier et naturel est doté ici de caractéristiques sur/naturelles. Comparé au sphinx de la mythologie, créature aussi cruelle qu'énigmatique, il est en relation avec le monde des ténèbres et les Enfers.

"Le chat, avec ses yeux phosphoriques qui lui servent de lanternes et les étincelles jaillissant de son dos, hante sans peur les ténèbres, où il rencontre les fantômes errants, les sorcières, les alchimistes, les nécromanciens, les résurrectionistes, les amants, les filous, les assassins, les patrouilles grises et toutes ces larves obscures qui ne sortent et ne travaillent que la nuit". (Théophile Gautier - Préface à l'édition posthume des Fleurs du Mal). Les chats sont doubles.

Nous retrouverons cette idée de dualité tout au long du poème. Vous vous demandez à présent où trouver des cours de français nantes pour améliorer votre connaissance de la littérature française ?

La dualité

Entre sacré et maudit, dieu et démon, féminin et lunaire, minou à sa mémère qui ronronne innocemment près du feu ou matou de la sorcière qui surveille le chaudron où mitonne le philtre magique, le chat est ambigu, bivalent.

Il a en réalité plus de

facettes...

On peut parler de dualité, et sur la même étymologie, on aura peut-être envie de glisser vers la duplicité (l'hypocrisie, la trahison).

Baudelaire met en valeur ce caractère double en plaçant dans les six premiers vers cinq associations de mots ou de syntagmes reliés par la conjonction de coordination [et]. L'adverbe également, au deuxième vers, et l'anaphore du quatrième vers ("comme eux"..., "comme eux"...) appuie encore cette idée de couplage, de symétrie, d'équilibre. De bons cours de français aix en provence avec Superprof permettent d'y voir un peu plus clair !

Mais avant d'étudier plus particulièrement chacune de ces associations, je suis amené à me demander quelle est la fonction du connecteur logique [et]. Ce petit mot si simple peut en effet être cumulatif ou distributif.

Le connecteur logique [et] dans le poème Les Chats

Dans une fonction distributive, les deux éléments sont indépendants l'un de l'autre et peuvent être dissociés. Dans le poème, les quatre premiers "et" sont distributifs. Il peut y avoir un doute sur le dernier. "Les amoureux fervents et les savants austères" : si j'ignorais le titre du sonnet, je serais un peu dérouté par les deux premiers vers, car le texte m'évoque d'emblée deux personnages énigmatiques et les chats n'apparaissent qu'au troisième vers.

Baudelaire m'invite à les découvrir à travers les caractéristiques de deux catégories de personnages qui les apprécient.

A priori, les savants s'opposent aux amoureux. Les uns sont conduits par la raison, les autres par la déraison. Mais la raison n'est pas ce qui règle l'amour, reconnaissait Alceste dans Le Misanthrope de Molière (1622-1673).

On se souviendra de la pensée du philosophe Pascal (1623-1662) : "Le coeur a des raisons que la raison ne connaît point". Les savants vivent dans le monde de l'esprit, les amoureux dans le monde des sens.

Mais gardons-nous de penser que ces deux mondes parallèles ne communiquent pas entre eux. Par le jeu des correspondances, des analogies, Baudelaire veut mettre en vibration les odeurs, les couleurs, les idées, pour chanter les transports de l'esprit et des sens (Correspondances - FdM - IV). Dans cette perspective, tant chez l'amoureux fervent que chez le savant austère, le chat est un hiéroglyphe, un symbole, une analogie qui ouvre des portes donnant sur d'autres mondes.

J'ai pourtant l'intuition que ces deux figures n'en font qu'une, comme un objet qui se dédouble et devient flou lorsqu'on le regarde de trop près, et qui reprend son apparence lorsqu'on l'éloigne de ses yeux. Les assonances et les allitérations me suggèrent de mystérieuses relations : "Les amoureux fervents et les savants austères".

L'importance de l'âge et de la sagesse

"Aiment également dans leur mûre saison" : l'adverbe "également", nous l'avons vu, contribue à accentuer l'idée de couplage et d'équilibre que l'on trouve dans les six premiers vers. L'adjectif "mûre" nous suggère des amoureux et des savants d'un certain âge.

Est-ce à dire que les jeunes gens ne peuvent aimer et comprendre les chats ? De fait, tout semble opposer la jeunesse turbulente, bruyante, remuante, irrespectueuse, aux chats calmes, silencieux, pensifs et hiératiques.

Plus conforme à leur caractère méditatif, la maturité sous-entend la sagesse, la réflexion, l'expérience, et peut-être - souvent, hélas - un certain désabusement. Trouver des cours de français strasbourg vous aidera à comprendre en profondeur ce texte très subtil !

"Les chats puissants et doux" : comme il faut attendre ce

vers pour voir apparaître les chats puissants et doux.

Ils sont d'ailleurs encore une fois mis en valeur par le rejet, tels de grands artistes dont l'entrée en scène est soigneusement préparée. La puissance qu'on leur attribue implique une idée de force. Mais force et puissance ne sont pas tout à fait synonymes.

La force réside dans l'individu, c'est une de ses qualités intrinsèques, qu'elle soit physique (un corps musculeux) ou morale (une égalité d'humeur et la capacité de faire face à l'adversité).

La puissance, en revanche, ne s'éprouve et ne se démontre qu'en fonction des autres. Elle doit s'étendre et rayonner pour se concrétiser.

Selon Littré, la puissance est le droit ou l'acte par lequel on commande aux autres.

Le chat, symbole de la maison

C'est l'autorité, le pouvoir. Un monarque puissant est un souverain dont l'autorité, le pouvoir s'étendent sur de nombreux territoires, sur de nombreux vassaux, sur de nombreux sujets. La puissance accompagnée de violence s'appelle despotisme, tyrannie.

"L'orgueil de la maison" : l'expression est ambiguë, elle peut être comprise de deux façons : est-ce la maison qui s'enorgueillit d'abriter le chat, ou le chat qui personnalise l'orgueil dans la maison ? La fierté du chat évoquée au quatrain suivant nous invite plutôt à adopter cette deuxième hypothèse.

Le chat est intimement lié à la maison. Il ne connaît pas son maître, il ne connaît que sa demeure, son empire (le mien était plus sélectif encore, il ne connaissait que sa gamelle).

"Qui comme eux sont frileux et comme eux sédentaires" : l'anaphore (figure de style qui consiste à répéter les mêmes mots au début de chaque phrase ou de chaque proposition) vient à nouveau renforcer cette idée de couplage, d'équilibre. Le chat est un animal domestique (qui appartient à la maison, à l'intérieur de la famille - Littré).

C’est l’esprit familier du lieu ; Il juge, il préside, il inspire Toutes choses dans son empire ; Peut-être est-il fée, est-il dieu ?

Les Chats, Baudelaire

Les deux adjectifs frileux et sédentaires viennent clore le premier quatrain sur l'image un peu bourgeoise et pantouflarde d'un univers feutré, calfeutré et confiné, quelque part entre le boudoir sensuel de l'amoureux et le laboratoire ordonné du savant.

Le chat, malgré ses pouvoirs occultes, y fait un peu figure d'accessoire, d'élément de décor, au même titre que le miroir ou le vase qui contient les fleurs rares et odorantes. Chat bibelot qui traverse certains des poèmes des Fleurs du Mal, ceux qu'on aperçoit fugitivement, qui se pâment sur les pianos (Les bienfaits de la lune - SdP - XXXVII). Aidez-vous des cours de français strasbourg pour bien comprendre le texte de Baudelaire ! Paradoxalement, les chats, bien qu'ils soient fils et filles des ténèbres, portent la lumière.

Le poète use du lexique de la lumière dans le dernier tercet, à rebours de l'ambiance obscure qui a précédé :

- « étincelles magiques », symboles de la fécondité et de la vie

- « parcelles d'or »

- « sable fin »

- « Etoilent »

- « prunelles mystiques »

Le lecteur trouve ainsi dans les chats une représentation cosmique, alors même qu'ils viendraient des ténèbres. Les chats seraient ainsi des intermédiaires entre l'abysse des « ténèbres » et l'immensité du Ciel, entre l'ici-bas et l'Idéal mystique, celui-là même auquel aspirent les chercheurs d'absolu, c'est-à-dire les amants, les poètes et les sages.

Conclusion

Le chat, ici, est un symbole. Pour autant, Baudelaire admirait sincèrement les chats, et c'est pourquoi il fait de son poème un véritable éloge pour un animal qu'il estime. Cette consécration poétique se fait dans le lien qu'il établit entre certains types d'hommes et l'animal : dans la recherche de l'absolu.

Seuls ceux qui partageront leur nature insaisissable, qui perçoivent plus que la banalité du réel, ceux qui s'élèvent au spirituel, pourront les comprendre et les aimer. Dans ce poème, Baudelaire réunit la triple nature de l'homme, entendue comme idéal : la volupté du corps, l'esprit, et l'âme. Au contraire de l'albatros, autre figure symbolique des Fleurs du mal, le chat promet au poète d'atteindre une vérité mystérieuse et céleste au sein même de la matérialité de la Terre.

Pour terminer, voici un tableau des plus grands poètes français qu'il faut lire au lycée :

| Nom | Dates | Œuvre majeure |

|---|---|---|

| Joachim du Bellay | 1522-1560 | Les Regrets |

| Louise Labé | 1524-1566 | Les Élégies |

| Pierre de Ronsard | 1524-1585 | Les Hymnes |

| Victor Hugo | 1802-1885 | Les Contemplations |

| Charles Baudelaire | 1821-1867 | Les Fleurs du Mal |

| Paul Verlaine | 1844 – 1896 | Poèmes Saturniens |

| Arthur Rimbaud | 1854 – 1891 | Les Illuminations |

| Renée Vivien | 1877-1909 | Études et Préludes |

| Guillaume Apollinaire | 1880 – 1918 | Calligrammes |

| Paul Eluard | 1895 – 1952 | Capitale de la Douleur |

| Jacques Prévert | 1900 – 1977 | Paroles |

Pour lire des analyses d'autres poèmes, vous pouvez consulter nos autres articles !

Résumer avec l'IA :

Si vous désirez une aide personnalisée, contactez dès maintenant l’un de nos professeurs !