Chapitres

📚 Fiche du livre

Présentation de l'oeuvre

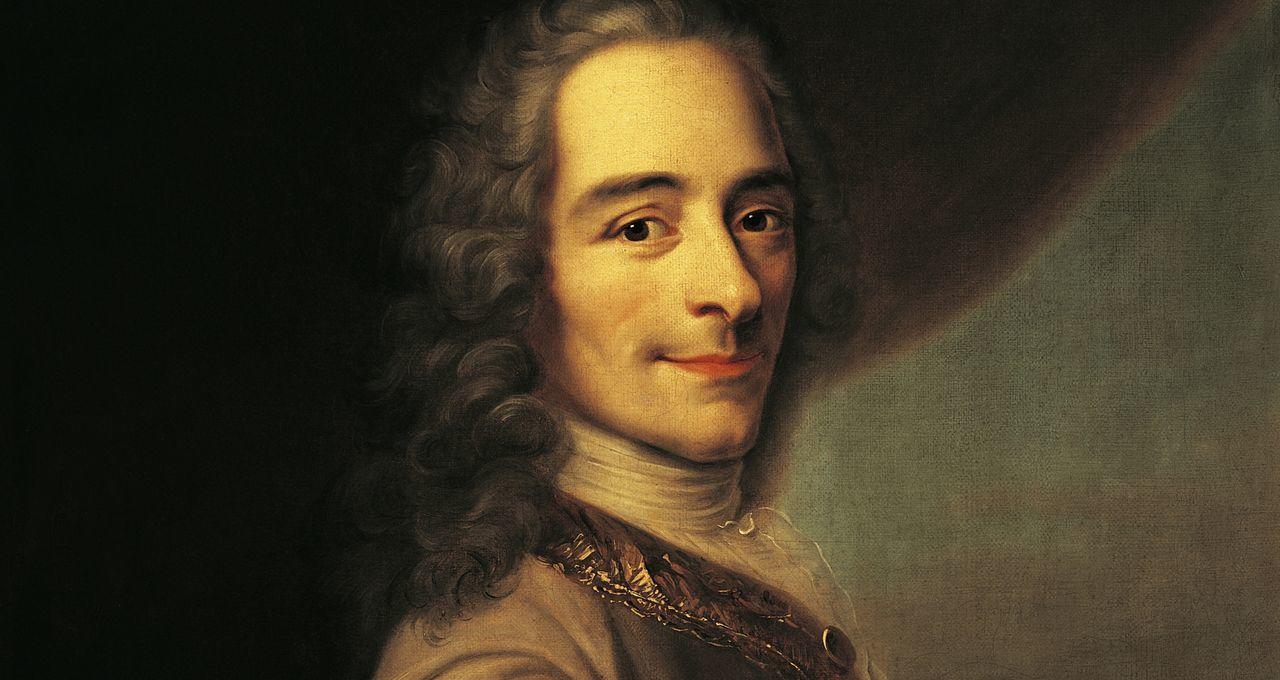

L'ingénu est une oeuvre écrite par Voltaire et publiée en 1767.

Il comprend

chapitres.

Les sept premiers ainsi que les deux derniers se déroulent en Bretagne, le huitième sur la route vers Paris et tous les autres se passent dans la capitale française. Ecrit hybride, il renferme plusieurs genres :

- apologue : court récit imaginaire ou parfois réel dont se dégage une vérité morale (CNRTL)

- conte philosophique

- conte satirique, la satire étant un « Écrit dans lequel l'auteur fait ouvertement la critique d'une époque, d'une politique, d'une morale ou attaque certains personnages en s'en moquant » (définition CNRTL)

- roman, et en particulier, le roman d'apprentissage

Elle conte les aventures d'un Huron en 1689 (sous Louis XIV), qui est l'Ingénu du titre, à partir de son arrivée en France. Il rencontrera plusieurs personnages qui feront l'objet des critiques de Voltaire. Le philosophe l'a présenté comme réel, en attribuant sa rédaction au père Quesnel, un janséniste (remarque manifestement ironique à la vue des cibles du conte).

- Voltaire est l'un des philosophes français les plus connus et ce n'est pas pour rien !

Résumé de l'histoire

Le lecteur découvre d'abord l'abbé de Kerkabon, qui vit près de Saint-Malo, en compagnie de sa soeur, Mademoiselle de Kerkabon, tandis qu'ils pleurent la perte de leur frère. Rencontrant un Huron, c'est-à-dire un Indien du Canada, ils décident de l'adopter. Bien vite, ils le surnomment « l'Ingénu », en raison du fait qu'il « dit toujours naïvement ce qu'il pense ».

A noter que le CNRTL donne pour définition d'« ingénu » : « Qui fait preuve d'une franchise innocente et naïve. ». Ils le convertissent à la religion catholique mais, lors de son baptême, il tombe sous le charme de Mademoiselle de Saint-Yves, qui était destinée à devenir sa marraine.

Il aurait souhaité se marier avec elle mais la chose est interdite par sa nouvelle religion. Pour prévenir tout problème, l'abbé condamne Mademoiselle de Saint-Yves au couvent. Sur ces entrefaites, le prieuré où demeurent nos trois héros est assailli par les Anglais.

L'Ingénu parvient à les repousser et cela le consacre comme héros. Il est invité à Versailles, où le Roi lui-même lui réserve une récompense.

L'Ingénu se retrouve donc sur les routes de la capitale. En cours de chemin, il tombe sur des protestants victimes de persécution à la suite de la révocation de l'édit de Nantes. Il apprend, en discutant avec eux, leurs misérables conditions de vie, largement dû au pouvoir qu'exerce l'Eglise sur le Roi. L'Ingénu se trouve touché par ce témoignage et s'en émeut. Mais un espion les écoute et, bien vite, le Roi est mis au courant de la discussion.

Arrivé à Paris, l'Ingénu exprime son indignation face aux persécutions subies par les protestants. Dans le même temps, il exige la libération de sa bien-aimée, Mademoiselle de Saint-Yves, ainsi qu'une unité entière de cavalerie, afin de pouvoir défendre la Bretagne de potentielles invasions anglaises. Mais le Roi, plutôt que d'accéder à sa demande, l'emprisonne à la Bastille, eu égard à sa complaisance pour les Huguenots.

Dans sa cellule, il rencontre Gordon. Celui-ci devient son tuteur : il le renseigne sur la physique, sur la science et, surtout, sur la philosophie. Toute cette connaissance permet à l'Ingénu de développer un esprit critique. Il est également initié à l'art et, tout particulièrement, au théâtre de Molière.

L'abbé de Kerkabon et sa soeur, sans nouvelle de leur fils adoptif, entreprennent le voyage à Paris. Mais celui-ci se révèle inutile. Parallèlement, Mademoiselle de Saint-Yves est forcée d'épouser le fils d'un bailli.

Il s'agit d'un représentant du roi ou d'un seigneur, dans une circonscription où il exerce par délégation un pouvoir administratif et militaire, et surtout des attributions judiciaires.

Cependant, le jour de son mariage, elle s'enfuit, dans l'espoir de retrouver son amant. Une fois à Paris, la malheureuse apprend que son aimé a été emprisonné. Aidée par le Père Tout-à-Tous, elle s'en va rencontrer M. de Saint Pouange, seul homme capable de faire libérer l'Ingénu.

Celui-ci accepte, à une seule condition : elle doit devenir sa maîtresse. D'abord très réticente, elle finit par accepter. L'Ingénu est libéré, ainsi que Gordon. Les trois compères repartent donc en Bretagne pour retrouver l'abbé et sa soeur. Comment trouver des cours de français afin de réviser et de comprendre en détail ce roman philosophique ? En faisant appel à Superprof, pardi !

- Frederick Arthur Verner, Camp Ojibway sur la rive nord du lac Huron, 1873

Mais Mademoiselle de Saint-Yves est rongée par le souvenir de son acte qu'elle n'a jamais avoué à l'Ingénu, au point qu'elle en meure. Juste avant son dernier soupir, un courrier de Versailles arrive pour annoncer à l'Ingénu et Gordon qu'ils sont de nouveau invités à Versailles, pour réparer l'affront subi. Les voilà repartis pour Versailles, et ils ne se quitteront plus.

Le contexte de la rédaction

La France en 1690 : l'époque de l'action

Louis XIV révoque l'Edit de Nantes en

, qui assurait jusqu'alors une certaine tranquillité aux protestants du royaume de France.

Il le fait tout autant pour assurer son pouvoir que sous l'influence des Jésuites et de son épouse, Madame de Maintenon. Voltaire entreprend, notamment dans le chapitre 8 avec la fameuse discussion entre l'Ingénu et les miséreux, d'exposer les méfaits d'une telle mesure.

La France en 1767 : l'époque de Voltaire

La France est marquée, à cette époque, par la rivalité coloniale entre la France et l'Angleterre, aboutissant sur la guerre de Sept ans, entre 1756 et 1763.

A son terme, la France est délestée de tout son Empire colonial, qu'elle doit entièrement céder aux Anglais (elle perd notamment le Canada).

Voltaire présente la chose ironiquement, notamment lors du chapitre 2. Madame de Kerkabon, qui est censée parler en 1689, prophétise (à tort donc) :

« Nous leur prendrons la Jamaïque et la Virginie avant qu'il ne soit peu de temps. »

Néanmoins, lorsque Voltaire écrit ce conte, la situation religieuse est inversée : les Jésuites ont été expulsés. Ce sont maintenant les Jansénistes qui bénéficient des faveurs du pouvoir. Pour Voltaire, la conclusion est simple : qu'importe de quel fanatisme il s'agit, il faut le condamner et l'exclure.

- Représentation possible de l'escadre anglaise de Boscawen après la bataille de Lagos en 1759 dans un port méditerranéen

Les personnages

L'Ingénu

L'Ingénu est un Indien, que l'on appelle Huron à cette époque.

Ses qualités humaines naturelles font écho au mythe du bon sauvage, thème fréquent à cette époque. Mais à mesure que l'histoire avance, l'Ingénu gagne en connaissance et devient un véritable philosophe. Ainsi, ses qualités innées doublées à l'éducation font de lui « un guerrier et philosophe intrépide » (chapitre XX).

Les Kerkabon

Leur dualité est suggérée d'emblée par leur nom : « ker » évoque la Bretagne, tandis que « Ka » est la première syllabe du mot grec kakos, qui signifie « mauvais », et qui s'oppose à la dernière syllabe de leur nom, « bon »).

Mais l'incipit aussi l'exprime. Voltaire fait ainsi appel :

- au comique de mots : l'abbé de Kerkabon est « aimé de ses voisins, après l'avoir été autrefois de ses voisines »

- à l'asyndète (suppression des mots coordonnants, tels que « et », « mais », « or », ...) : sa sœur « aimait le plaisir et était dévote », là où un « mais » aurait mieux convenu

- à l'euphémisme : « [l'abbé de Kerkabon] savait assez honnêtement de théologie »

- à l'ironie directe : « n'ayant jamais été mariée » (ce qui fait penser à la vertu religieuse) « quoiqu'elle eût grande envie de l'être »

Il fait parfois leur éloge, mais c'est pour mieux critiquer les autres abbés :

« Ce qui lui avait donné surtout une grande considération, c'est qu'il était le seul bénéficier du pays qu'on ne fût pas obligé de porter dans son lit quand il avait soupé avec ses confrères. »

Enfin, dans le dialogue du chapitre I, les deux Kerkabon montrent toute leur naïveté avec deux lapalissades (affirmation ou réflexion niaise par laquelle on exprime une évidence ou une banalité, définition du CNRTL) :

« S'il n'avait pas été tué, nous pourrions espérer de le revoir encore »

et

« Il est certain que, si elle n'avait pas été mangée, elle serait revenue au pays »

L'abbé de Kerkabon est plein de bonhomie, il est apprécié des autres, tout le monde dit du bien de lui. Il est brave. L'abbé est ainsi présenté avec humour : on retrouve notamment un euphémisme = « déjà un peu sur l'âge ». Aussi, on perçoit une antithèse = « aimé de ses voisins, après l'avoir été autrefois de ses voisines »...

C'est un homme cultivé car il lit une lecture sérieuse qui se trouve être Saint Augustin. Il enchaîne avec une métonymie entre l'écrivain et son oeuvre : « s'amusait avec Rabelais », qui est une lecture beaucoup plus simple.

Mlle de Kerkabon : il s'agit d'un euphémisme, elle sert à adoucir la beauté avec l'âge de mademoiselle de Kerkabon. Nous avons par exemple « conservait de la fraîcheur pour son âge », et nous savons qu'elle est considérée comme gentille car elle n'est pas qu'une femme stricte et recroquevillée dans sa morale. Il y a également la présence d'une antithèse = « elle aimait le plaisir et était dévote ».

Les deux frères et sœurs sont représentés comme des personnages sympathiques mais naïfs. De plus, Voltaire commence à critiquer la religion car il représente les deux religieux ridiculement.

Le père Tout-à-Tous

Que veut dire son nom ? Cela est difficile à affirmer avec certitude, mais il existe plusieurs pistes :

- Saint Paul a écrit dans Epître aux Corinthiens « Je me suis fait tout à tous pour les sauver tous »

- le dieu gaulois Toutatis, dont le nom signifie « le père de la tribu »

Mais Voltaire en a fait un personnage particulier : son argumentation est remplie de paradoxes et de contre-sens. Cela engage le lecteur à se méfier des dogmes religieux.

Mlle de Saint-Yves

Censée être la future marraine de l'Ingénu, elle en devient la maîtresse et ne se remettra jamais d'avoir également été celle de M. de Saint Pouange afin de faire libérer son amoureux. Avant cela, elle avait été forcée d'intégrer un couvent afin de ne pas risquer une liaison avec l'Ingénu, en vain.

Gordon

Compagnon de cellule de l'Ingénu, il sera son tuteur, son mentor, et lui apprendra moult connaissances en sciences ainsi qu'en philosophie. Ils seront amis à vie. Le Huron paraît plus authentique par rapport aux codes sociaux : « Il lui fit un signe de tête, n,'étant pas dans l'usage de faire la référence ».

Il est différent physiquement de même qu'intellectuellement : « Sa figure et son ajustement attirèrent les regards du frère et de la sœur », ou encore « il n'en fut pas de même d'un jeune homme très bien fait qui s'élança d'un saut par-dessus de la tête de ses compagnons ».

Les cibles de la critique

La critique de la doctrine jésuite

Les Jésuites sont les membres de la congrégation religieuse « La Compagnie de Jésus ». L'influence des Jésuites sur le Roi Louis XIV est mise en évidence par les actions du père de La Chaise, qui est le confesseur du monarque tout-puissant.

On le découvre au chapitre VIII, présenté comme le responsable des misères des protestants.

Au chapitre IX, il est un de ceux qui fait enfermer l'Ingénu à la prison de la Bastille, sur la base d'une lettre de ses espions, celui qui a surpris la discussion avec les protestants.

En outre, on trouve une allusion à la fin du chapitre IV qui souligne l'hypocrisie des jésuites :

« Il y en avait un treizième qui valait les douze autres; mais dont il ne convenait pas à un jésuite de parler »

Le personnage du Père Tout-à-Tous concentre également, par son côté allégorique, la critique de Voltaire. Mais, surtout, on peut faire le rapprochement entre Jésuites (contexte historique de l'histoire) et Jansénistes (contexte historique de l'écriture) : toute influence du pouvoir religieux sur le pouvoir politique amène à des dérives injustes.

La critique de la doctrine janséniste

Le CNRTL définit le Jansénisme ainsi :

Doctrine chrétienne hérétique sur la grâce et la prédestination, issue de la pensée de Jansénius (exposée dans son ouvrage l'Augustinus en 1640, interprétation de la thèse de Saint Augustin) et selon laquelle, sans tenir compte de la liberté et des mérites de l'homme, la grâce du salut ne serait accordée qu'aux seuls élus dès leur naissance.

Le jansénisme et le jésuitisme sont deux courants religieux traversant le XVII siècle, proposant chacun une vision du monde : les Jésuites (La Chaise) qui estiment que l'Homme peut s'attirer la grâce de Dieu par une attitude exemplaire, et les jansénistes (Pascal Blaise), qui pensent que seuls les élus peuvent espérer la grâce dans l'au-delà. Ils traduisent deux conceptions de l'homme et de la vie complètement contradictoire.

La critique du Jansénisme est manifeste parce que Voltaire attribue L'Ingénu à un janséniste. Or, tout ce que contient le roman va à l'encontre des préceptes jansénistes :

- les nombreux commentaires grivois (= salaces, sexuels)

Il fait disparaître le sens spirituel du baptême en le faisant passer pour un acte chirurgical grâce à une périphrase « sacrifice de son prépuce », en le traduisant la circoncision par « chose » grâce à une litote, en ironisant la circoncision par une antiphrase lorsque le huron est près à son faire lui-même la circoncision « qu'il n'en résultât de tristes effets auxquels les dames s'intéressent par bonté d'âme ».

- la conversion de Gordon par l'Ingénu

Le prieur n'a pas de valeurs spirituelles car il compare la circoncision à une tendance religieuse : « la circoncision n'était plus de mode ».

Il compare le baptême et la circoncision, qui fait beaucoup plus mal : « le baptême était beaucoup plus doux et plus salutaire », et ensuite il en vient à comparer le Nouveau testament et l'Ancien testament : « la loi de grâce n'était pas comme la loi de rigueur ».

- l'évolution de l'Ingénu

Dans L'Ingénu de Voltaire, Voltaire met en scène l'Ingénu comme une incarnation du mythe du bon sauvage, un personnage positif qu'après son éducation philosophique à la Bastille. Il présente cette éducation comme une perfection des qualités naturelles du Huron. Moins qu'un sauvage, l'Ingénu représente l'homme épargné par les préjugés qui s'accomplit dans l'éducation propre aux philosophes des Lumières. D'une certaine manière, le bon sauvage n'en est plus un, il n'est plus ingénu mais il est éclairé par les idées des Lumières.

- la remise en cause d'une religion vaine face à des problèmes concrets

Les religions sont sources de guerres, de querelles.

C'est pourquoi la religion de Voltaire, est le déisme, c'est une religion qui ne divise pas le monde. On peut comparer la religion de Voltaire à la religion naturelle du début du Huron.

Le prieur veut enfermer le Huron dans son propre système religieux : « le prieur lui ferme la bouche », « le prieur redressa les idées du Huron ».

Le prieur utilise des moyens très contraignants. Voltaire ridiculise le prieur ainsi que le récollet en mettant la scène du Huron qui oblige le saint à se confesser, car cela voudrait dire que lui aussi aurait des choses à cacher. Le conte fait passe le précepte avec lui, il critique l'intolérance religieuse.

Ainsi nous pouvons lire Gordon dire, au chapitre

:

« Serait-il bien vrai, s'écria-t-il, que je me fusse rendu réellement malheureux pour des chimères ? Je suis bien plus sûr de mon malheur que de la grâce efficace. J'ai consumé mes jours à raisonner sur la liberté de Dieu et du genre humain; mais j'ai perdu la mienne; ni saint Augustin ni saint Prosper ne me tireront de l'abîme où je suis. »

Une critique du pouvoir royal

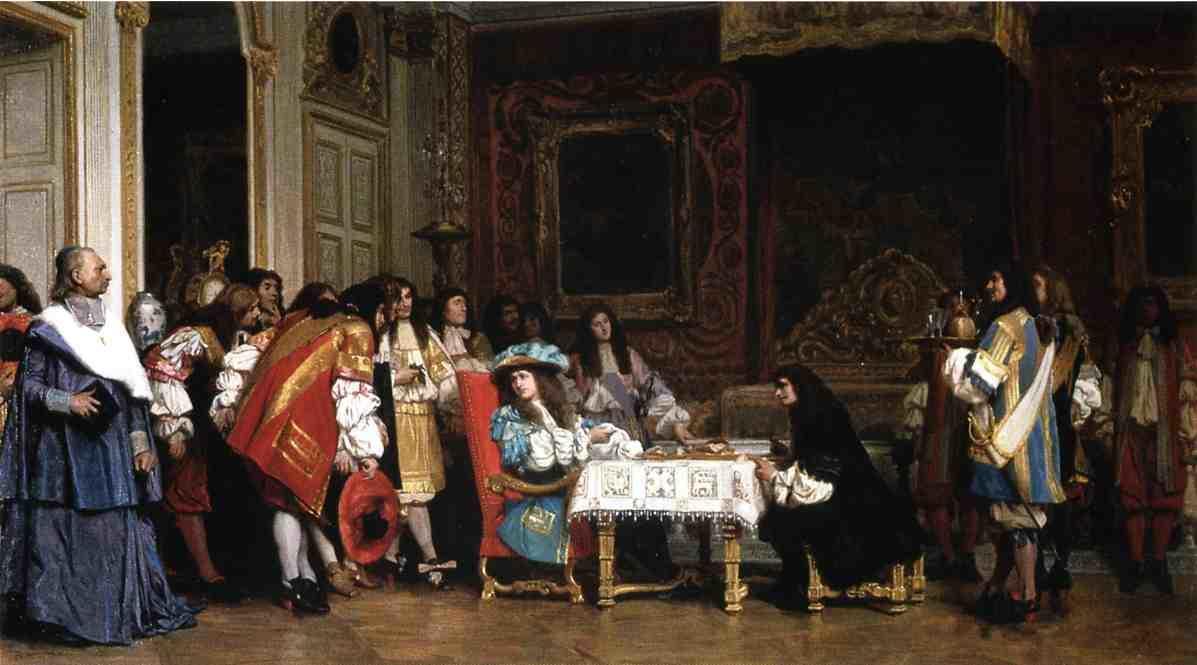

La Cour du Roi ainsi que son administration fait l'objet de critiques virulentes de la part de Voltaire, et notamment au chapitre IX. Ainsi, l'Ingénu qui veut rencontrer le Roi en personne passe par d'innombrables intermédiaires : il faut parler au premier commis de Mr Alexandre, premier commis de Monseigneur de Louvois représentant Sa Majesté.

On note, à ce titre, les expressions comme « C'est comme si vous parliez à ... », ou plus particulièrement la phrase suivante :

« Ils vont donc chez ce monsieur Alexandre, premier commis, et ils ne purent être introduits; il était en affaire avec une dame de la cour, et il y avait ordre de ne laisser entrer personne. »

Le comble étant peut-être atteint en comparant la rapidité avec laquelle la lettre parvient au Roi (un seul paragraphe), tandis que l'Ingénu a mis tout un chapitre pour finalement échouer, alors que les deux étaient arrivés en même temps à Versailles.

« Ce même jour, le révérend père La Chaise, confesseur de Louis XIV, avait reçu la lettre de son espion, qui accusait le Breton Kerkabon de favoriser dans son cœur les huguenots, et de condamner la conduite des jésuites. Monsieur de Louvois, de son côté, avait reçu une lettre de l'interrogant bailli, qui dépeignait l'Ingénu comme un garnement qui voulait brûler les couvents et enlever les filles. »

La corruption est également un cible, notamment au travers du personnage de Saint-Pouange, qui est un libertin adorant la débauche mais qui, malgré tout, obtiendra la même rédemption que l'Ingénu, au chapitre XX. Par cet événement, Voltaire présente la cour comme une organisation qui pervertit plus qu'elle anoblit ; en conséquence, les héros purs et braves ne l'intéressent pas.

- Jean-Léon Gérôme, Louis XIV et Molière, 1862

Un récit parodique

L'Ingénu est également un récit parodique, et notamment dirigé vers le genre de l'hagiographie (ouvrage consacré à la vie d'un ou de plusieurs saints, définition du CNRTL). L'incipit du roman prévient d'emblée que le ton du récit qui va suivre est teinté d'ironie, et qu'il vaut mieux lire la chose au second degré. Ainsi, Voltaire commence par le récit de la légende de Saint Dunstan, qu'il décrédibilise en le qualifiant d'« Irlandais de nation et saint de profession ».

En quoi le roman se rapproche-t-il du genre de l'apologue?

Rappelons ce qu'est un apologue !

L'apologue est une forme de récit très court dont la fin se termine nécessairement par une morale, une sorte de devise. L'apologue est l'un des sous-genres de la fable.

Pourquoi, donc, L'Ingénu est-il considéré comme une sorte d'apologue, en un sens ? Parce qu'il s'agit d'un récit fictif divertissant, agréable à lire. Nous avons des comiques de répétition, ainsi que de l'humour grivois. Le comique de situation est utilisé à plusieurs reprises, notamment en ce qui concerne le passage de la circoncision.

Le message de Voltaire est délivré via un récit didactique : si l'Ingénu peut prêter à rire via ses paroles, ses gestes et réactions, lui qui est si "ingénu et naïf", disons, il n'en demeure pas moins que le message derrière ses actions est clair. Tout le roman nous fait réfléchir en ce qui concerne les notions fondamentales que sont la liberté, la vérité, l'injustice, la religion et également la politique.

Le récit est en réalité une critique acerbe de la réalité et de la société dans laquelle vit le personnage, mais également dans laquelle vit Voltaire, par extension... La morale du récit philosophique qu'est L'Ingénu de Voltaire peut être formulée comme suit : tout être humain doit sans cesse remettre en question toute forme d'autorité et privilégier d'abord la raison au-delà de l'autorité et de l'ordre.

Voltaire, via son personnage de l'Ingénu, permet également de mettre en lumière la question de la tolérance vis-à-vis d'autrui, de celles et ceux qui nous sont différents, comme le faisait Montaigne dans Les Cannibales.

Cependant, une autre morale se cache derrière le récit : le fait de devenir heureux en étant éclairé(e) et instruit, comme le devient progressivement l'Ingénu, peut aussi signifier que l'on devra vivre des périodes sombres.

En effet, l'Ingénu perd au même moment sa bien-aimée. Finalement, même la raison et l'amour ne peuvent toujours vaincre l'injustice et l'intolérance...

Le conte aboutit avec une leçon d'humanité : les gens riches et puissants n'ont pas réussi a conservé leur bonheur, il faut donc revenir à des choses plus simples.

Le bonheur est dans l'activité, il ne faut pas rester passif. Les personnages ont progressé, on est face à un pragmatisme très productif car ils se suffisent à eux-mêmes. La morale possède un sens propre : il faut travailler, cultiver son jardin.

Chaque élément apporte quelque chose à la société, il faut donc cultiver les talents de chacun. Cette morale nous invite à nous connaître nous même, nos propres capacités tout en gardant une dimension modeste (notre jardin).

Se tiennent aussi, pêle-mêle :

- une critique du système pénitentiaire et de ses geôliers :

« Son cœur n'était pas endurci comme celui de quelques honorables geôliers ses confrères, qui, ne pensant qu'à la rétribution attachée à la garde de leurs captifs, fondant leurs revenus sur leurs victimes, et vivant du malheur d'autrui, se faisaient en secret une joie affreuse des larmes des infortunés. »

- une critique de l'ethnocentrisme : au chapitre XVIII, Voltaire dénonce les préjugés découlant de l'éducation provinciale

- une critique de la persécution des protestants, assez évidente à la lecture du résumé de l'histoire

En quoi L'Ingénu est-il un conte philosophique au service des Lumières?

Le mythe du bon sauvage, qui s'est constitué suite à la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb, en 1492, est l'idéalisation des hommes vivants au contact étroit avec la nature. Un mythe, et non pas un réalité. Conformément à sa définition le mythe désigne un récit symbolique et figuratif qui révèle une vérité, "un mensonge qui dit vrai", selon la formule de Cocteau.

Le "bon sauvage" symbolise les aspects de la condition humaine et traduit ses aspirations à savoir, la quête du bonheur et d'une vie harmonieuse.

Le

siècle exprime son désir d'un bonheur simple et traduit aussi ses angoisses.

Comment ? En proposant une vision idyllique, utopique, du primitif naïf, bon, vivant en osmose parfaite avec la nature qui le fait vivre !

Dans L'Ingénu de Voltaire, Voltaire met en scène l'Ingénu comme une incarnation du mythe du bon sauvage, un personnage positif après son éducation philosophique à la Bastille.

Il présente cette éducation comme une perfection des qualités naturelles du Huron.

Moins qu'un sauvage, l'Ingénu représente l'homme épargné par les préjugés qui s'accomplit dans l'éducation propre aux philosophes des Lumières.

D'une certaine manière, le bon sauvage n'en est plus un, il n'est plus ingénu mais il est éclairé par les idées des Lumières.

Résumer avec l'IA :

Si vous désirez une aide personnalisée, contactez dès maintenant l’un de nos professeurs !

Bonjour,

Merci pour votre veille ! L’erreur était effective, et a été modifiée en conséquence ;)

Bonne journée,

Article tres bien explique qui contient toutes les informations nécessaires a la compréhension de l’ouvrage. Un grand merci !

tu as raison