Chapitres

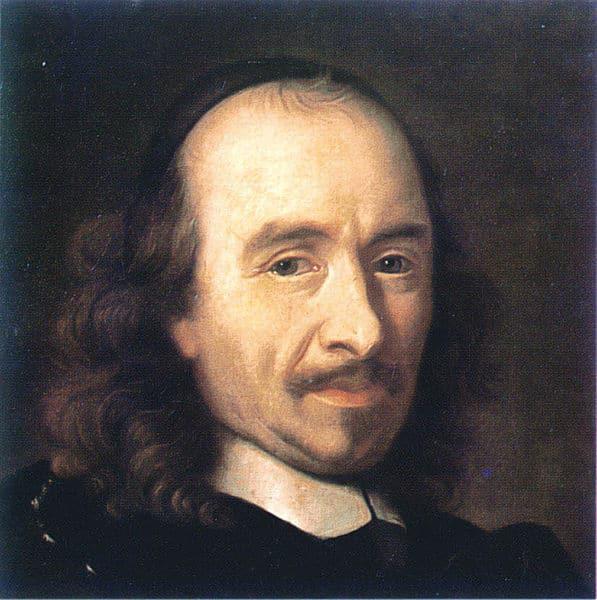

Pierre Corneille (1606-1684) est un poète et dramaturge français. Tout en menant son métier d'avocat, il rédige de nombreuses pièces pour le théâtre. D'abord intéressé par la comédie, il passera maître dans l'art des tragédies.

? Son plus grand triomphe est sans aucun doute Le Cid, représenté en 1637. Il a contribué à élever le théâtre vers le sublime, n'étant dépassé, peut-être, que par Jean Racine, qui lui succéda dans son succès. L'œuvre de Corneille a offert à la langue française l'adjectif « cornélien », notamment utilisé dans l'expression « dilemme cornélien » qui témoigne une opposition indépassable entre deux choix (l'amour contre la religion, par exemple).

Résumé de vie de Pierre Corneille ?⬛

Pierre Corneille est né en 1606 à Rouen. Son père avait le titre d'avocat du roi à la table de marbre, c'est-à-dire qu'il officiait au tribunal en lien avec les eaux et les forêts. Il suit des études chez les jésuites dans la ville de sa naissance puis s'engage vers le droit, conformément au désir parental. Il ne montra pas de disposition ni de réussite particulière dans cette activité.

? Sa première expérience de théâtre, il la doit à un singulier hasard amoureux. Il écrivit une comédie qui racontait sa propre expérience avec l'un de ses amis : celui-ci l'avait présenté à une fille pour que Corneille lui dise son avis à son propos. Il fut tellement séduit qu'il devint un rival. La pièce qui en sortit eu pour nom celui de la demoiselle : Mélite. Corneille alla l'offrir à une troupe d'acteurs de Paris et rencontra un grand succès dans les rues. Cette réussite l'encouragea à persévérer dans la voie théâtrale, au détriment du droit.

? Les quatre années suivant Mélite, il rédigea deux autres comédies : Clitandre et La Veuve. Elles plurent tant que Nicolas Boileau le déclara être le premier poète dramatique français. Ces succès, en outre, suscitent l'intérêt du cardinal Richelieu, qui avait lui-même des velléités pour le théâtre. Il disposait, pour cela, de plusieurs secrétaires qui devaient mettre en vers ses idées, voire de créer des pièces.

Corneille se voit offrir une place dans ce secrétariat, qu'il accepte, ayant à charge toute sa famille (son frère Thomas et sa sœur, future mère de Fontenelle, secrétaire éternel de l'Académie française). Il continue alors de composer, à son propre compte, des comédies associées à plusieurs représentations :

- La Galerie du Palais

- La Suivante

- La Place Royale

- Médée, sa première tragédie

La collaboration avec Richelieu finit vite, sûrement à cause d'une pièce commandée par le cardinal avec laquelle Corneille avait pris certaines libertés d'écriture. On lui retire alors sa protection ainsi que ses bénéfices. Corneille retourne alors vivre à Paris et souffre de cet isolement. Il s'apprête même à abandonner le théâtre, lorsqu'un ancien secrétaire de Marie de Médicis lui conseille de puiser une nouvelle inspiration dans l'art espagnol, et notamment Le Cid, de Guillen de Castro. La version qu'il donna du Cid fut un immense succès, d'autant plus prisé que c'était la première fois que l'on assistait à une intrigue noble véritablement touchante, avec une tension dramatique qui repose sur de nobles sentiments et de devoirs sacrés.

? Cette pièce fut le sujet d'une polémique, notamment enclenchée par un Richelieu jaloux.

Il obligea l'Académie à prendre position quant à la qualité de l'œuvre, et pour savoir si elle répondait aux codes classiques et nobles de la tragédie. Plus précisément, la tragicomédie de Corneille était d'un type nouveau : l'action physique est dans les coulisses, seulement rapportée par les mots ; conception nouvelle de l'obstacle à franchir pour le héros, affrontement passionnel inédit. Dans Le Cid, l'obstacle du mariage entre les amants est impossible à dépasser, ce qui ne correspondait pas à la norme : si Chimène et Rodrigue s'unissent à la fin, le père de Chimène est quand même mort. Cela est jugé invraisemblable par les critiques. Mais l'Académie elle-même s'inclina devant le talent de Corneille. Nicolas Boileau a écrit des vers fameux au sujet de cette querelle :

« En vain contre le Cid un ministre se ligue, Tout Paris pour Chimène a les yeux de Rodrigue. L’Académie en corps a beau le censurer, Le public révolté s’obstine à l’admirer. »

Corneille répondit aux polémiques en produisant d'autres pièces de qualité équivalente, avec Horace, Cinna, Polyeucte et La Mort de Pompée. Il a également écrit la comédie Le Menteur, dont la qualité fut notamment louée par Molière. Néanmoins, à partir de Polyeucte, les chefs-d'œuvre de Corneille sont derrière lui, comme le sous-entendent ces vers de Boileau :

« Après l’Agésilas, Hélas ! Mais après l’Attila, Holà ! »

Il faut dire que les dernières pièces (Héraclius, Nicomède, Pertharite, Œdipe, la Conquête de la Toison d’or, Sertorius, Sophonisbe, Othon, Agésilas, Attila) subirent la concurrence d'un certain Jean Racine. Il faut notamment évoquer l'anecdote suivante : Henriette d'Angleterre, belle-sœur du Roi, voulut que les deux dramaturges s'affrontassent sur un même sujet, à savoir les Adieux de Titus et de Bérénice. Ce fut une cuisante « défaite » pour Pierre Corneille.

? Miné par le peu de succès de ses dernières pièces, et notamment celui de Suréna en 1674, Corneille quitte le monde du théâtre pour rentrer dans celui de la religion. Il se mit à la traduction de l'Imitation de Jésus-Christ, qui lui prit douze années. Corneille vécut la fin de sa vie dans le dépit du succès de Racine, pensant ses propres pièces seulement victimes d'une opinion publique aux goûts volatiles.

Il mourra à soixante-dix-huit ans, écrasé par la maladie. Trois mois après cette mort, Racine prononça un vibrant éloge à l'endroit de Pierre Corneille, au cours de la cérémonie d'intronisation de Thomas Corneille, successeur de son frère à l'Académie Française.

Listes des œuvres de Pierre Corneille ?

✍️ Corneille a réalisé de nombreuses oeuvres littéraires qui sont encore étudiées en littérature ou en langues classiques. Parmi elles, on en retiendra 10 principales, dont voici un résumé :

| Année | Titre de l'Œuvre | Résumé d'une ligne |

|---|---|---|

| 1629 | Mélite | Une comédie mettant en scène les complications amoureuses |

| 1634 | La Veuve | Une comédie sur le thème du mariage et des malentendus |

| 1636 | Le Cid | Une tragédie célèbre mettant en avant le conflit entre l'honneur et l'amour |

| 1637 | L'illusion comique | Une comédie mélangeant réalité et illusion théâtrale |

| 1639 | Le Menteur | Une comédie où le mensonge est au cœur de l'intrigue |

| 1642 | Rodogune, princesse des Parthes | Une tragédie politique explorant les intrigues de pouvoir |

| 1643 | Héraclius | Une tragédie historique se déroulant à l'époque byzantine |

| 1644 | Cinna | Une tragédie politique abordant les thèmes de la conspiration et de la clémence |

| 1647 | Polyeucte martyr | Une tragédie mettant en scène le conflit entre la foi chrétienne et le pouvoir politique |

| 1651 | Œdipe | Une tragédie basée sur le mythe d'Œdipe et ses tragiques révélations |

Caractéristiques des thématiques cornéliennes ✍️

Un "choix cornélien" fait référence à une décision difficile où une personne doit choisir entre deux options également importantes et moralement contraignantes. L'expression tire son nom de l'œuvre "Le Cid", publiée en 1637. Dans cette tragédie, le personnage principal, Rodrigue, se trouve confronté à un dilemme entre l'amour pour Chimène, la fille de son ennemi, et le devoir de venger l'honneur de son père.

Ce terme est depuis lors utilisé pour décrire des situations où une personne doit faire un choix déchirant entre des options contradictoires, souvent associées à des valeurs morales, éthiques ou émotionnelles en conflit.

La comédie cornélienne

? Lorsque Corneille compose ses premières comédies, le genre est encore mineur, se trouvant délaissé par les théoriciens. Les principales pièces sont inspirées de la commedia dell'arte ou de la farce. Lui s'essaya, dès le début, à un type comique nouveau, proposant une description de mœurs, avec une place non négligeable pour l'exploration du sentiment amoureux. La comédie cornélienne est du genre mondain, c'est-à-dire qu'il présente des personnages de la haute société. L'intrigue se fonde sur des obstacles érigés devant les amours des protagonistes.

En ceci, Corneille s'est inspiré du genre pastoral. Cela dit, il approfondit bien plus l'analyse du cœur humain, avec des situations de trahison, d'abandon, ou d'enfermement. Ses comédies sont ainsi subtilement comiques, plutôt que propres au rire esclaffé. Elles dépeignent avec vraisemblance le quotidien du bourgeois de son temps (par opposition à la tragédie qui ne s'intéresse qu'aux mythes et aux personnages nobles). L'exemple le plus abouti est La Place Royale, pièce de 1634. Elle s'intéresse au rapport entre amour et liberté (problématique qui fait penser au héros cornélien des tragédies).

La tragédie cornélienne

Quelques pièces en bref

Le Cid

Cette pièce est décisive dans l'histoire du théâtre :

- Elle est la première des quatre grandes tragédies de l'auteur, précédant Horace, Cinna et Polyeucte

- Elle suscita une violente polémique (la querelle du Cid) qui força à interroger les fondements du théâtre classique

C'est une tragicomédie : de veine tragique, elle a un dénouement heureux. Contrairement à l'impératif des règles d'unité de lieu, d'action et de temps, elle comporte deux actions distinctes, une pluralité de lieux, et les vingt-quatre heures paraissent trop courtes pour les événements.

Horace

Elle peut être considérée comme une réponse à la querelle du Cid. La pièce développe une double intrigue avec, d'une part, la guerre du héros pour le salut de Rome et, d'autre part, le procès que ce même héros subit pour avoir tué sa sœur.

Cinna

Formée d'alexandrins à rime plate, c'est la première tragédie cornélienne à respecter scrupuleusement les règles du théâtre classique :

- Unité de temps : une seule journée pour l'intrigue

- Unité de lieu : tout se déroule dans le palais romains, entre les appartements d'Auguste de d'Emilie

- Unité d'action : la conjuration sollicite l'ensemble des personnages

La tragédie cornélienne, une histoire de la politique

?La tragédie cornélienne est avant tout une tragédie historique. Horace, Cinna et Polyeucte sont toutes trois tirées de l'Antiquité romaine et, en outre, chacune s'intéresse à un moment décisif de l'histoire latine :

- Horace avec les conquêtes impérialistes de Rome (Albe au VIIème siècle av. J-C) ;

- L'avènement de l'Empire qui succède à la République dans Cinna (au Ier siècle après J-C) ;

- La religion chrétienne qui remplace le polythéisme pour Polyeucte (au IIIème siècle).

L'intrigue de ces pièces s'inscrit systématiquement dans un cadre historique précis et, surtout, marquant. En même temps, c'est l'occasion pour le dramaturge de faire échos aux événements contemporains :

| Pièce | Intrigue | Actualité politique au XVIIème siècle | Problématique sous-jacente |

|---|---|---|---|

| Horace | Affrontement entre un Romain et un citoyen d'Albe, mari de sa sœur Camille | La guerre franco-espagnole avec Philippe IV et Louis XIII mariés à la sœur de l'autre | La raison d'Etat est-elle plus forte que les liens du sang ? |

| Cinna | Conjuration des républicains contre Auguste, premier empereur | Louis XIII impose petit à petit une monarchie absolue en France | Quelle est la légitimité d'un pouvoir centralisé ? |

L'héroïsme cornélien

? Cette notion, chez Pierre Corneille, renferme des côtés moral et psychologique. Le héros cornélien est ainsi un personnage d'exception qui incarne les valeurs féodales (de dévouement). Il est également nourri d'une conception forte de l'amour, proche de l'amour courtois. Ses ambitions sont guidées par la recherche de la gloire – ce qui contribuera au délaissement du public à partir de le seconde moitié du XVIIème siècle.

La passion et la gloire

? Le héros cornélien tire sa force de son orgueil (son amour-propre, sa fierté), qui lui-même s'intéresse à sa réputation. Dans le cas du Cid, le héros est typiquement attiré par la gloire et l'orgueil, tout en réussissant à y accorder la passion amoureuse. Le héros cornélien tire un sentiment de supériorité de son origine aristocratique et donne sa grandeur en spectacle, sur la scène. Mais c'est aussi l'incarnation d'un idéal de défi, qui veut conjurer l'échec et la mort. Corneille cherche, par ses personnages, à concilier les désirs, les passions et les impulsions avec leur sentiment de supériorité.

Cette conviction les amène forcément au dépassement de leur normalité pour les faire accéder au statut de héros. Ils ne sont donc pas tragiques au sens de la tragédie antique : loin d'être écrasés par leur destinée comme l'Œdipe de Sophocle, ils sont victorieux de toutes les épreuves. Et une fois la victoire advenue vient le temps de la gloire et de la sérénité, chose inconcevable pour un Œdipe qui s'est crevé les yeux !

Si vous désirez une aide personnalisée, contactez dès maintenant l’un de nos professeurs !

Remarque: [i]Tite et Bérénice[/i] est bien une tragédie de Corneille alors que votre texte laisse supposer qu’il s’agit d’une pièce de Racine.