Chapitres

- 01. Présentation du roman

- 02. Résumé du roman

- 03. Pistes d'analyse

Présentation du roman

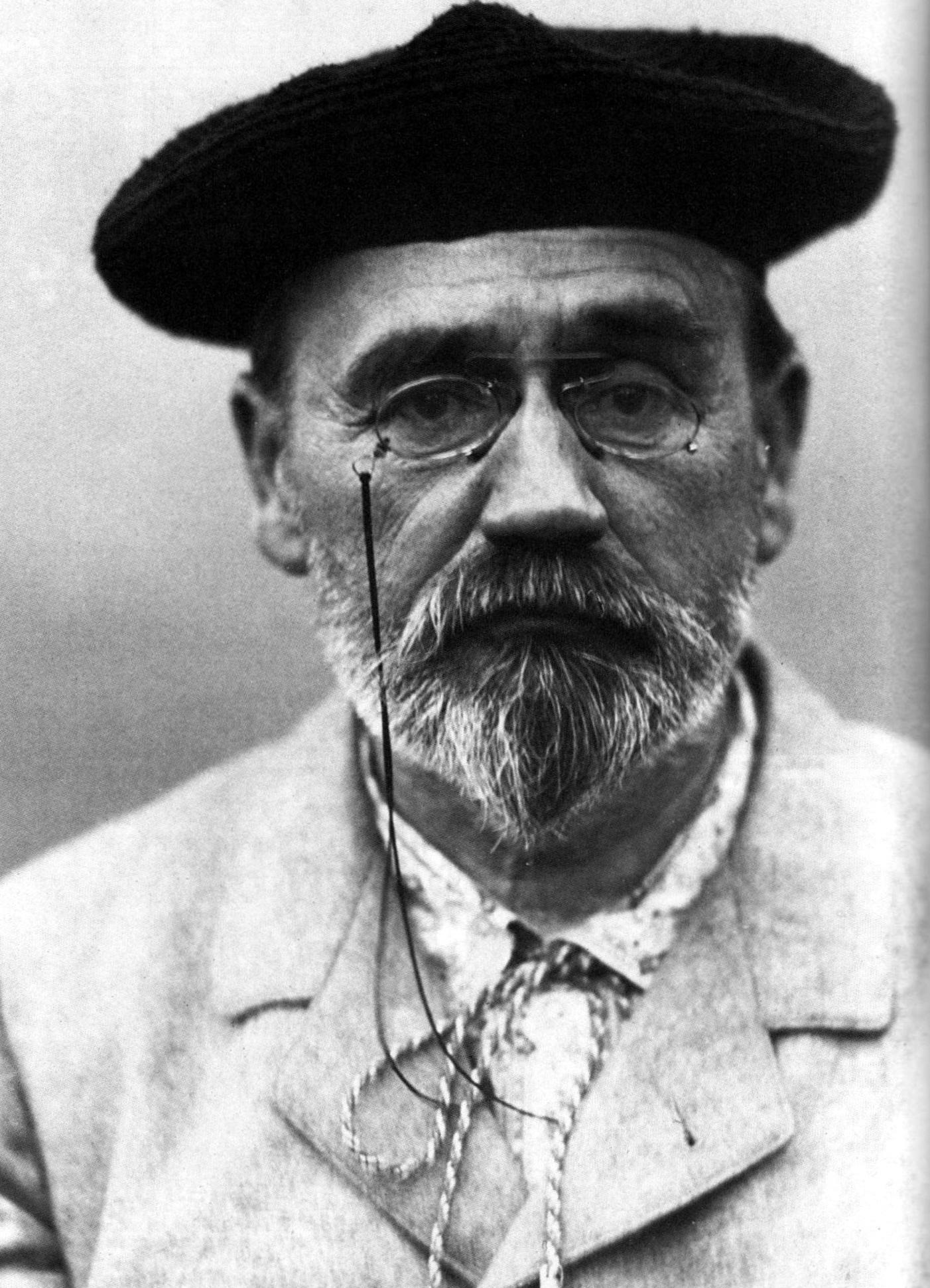

Ce roman est écrit par Émile Zola et publié en 1893.

« C’est un des romans auxquels je tiens le plus, car c’est le résumé et la conclusion de toute mon œuvre. »

La série des Rougon-Macquart que clôt Le Docteur Pascal est ainsi caractéristique d’une volonté littéraire prégnante au XIXème siècle, celle d’une œuvre qui rivaliserait avec le monde. L’œuvre-monde est liée à l’entreprise réaliste, dans une dimension hyperbolique, fantasmatique :

« Expérience de totalisation : voilà le roman pensé comme vaste entité organique, qui mime jusqu’au délire la multiplicité et la complexité du monde. »

Jacques Dubois, Romanciers du réel

L'entreprise de Zola dans l'écriture des Rougon-Macquart peut se résumer par ce passage extrait de la préface La Fortune des Rougon :

« Je veux expliquer comment une famille, un petit groupe d'êtres, se comporte dans une société, en s'épanouissant pour donner naissance à dix, à vingt individus qui paraissent, au premier coup d'œil, profondément dissemblables, mais que l'analyse montre intimement liés les uns aux autres. L'hérédité a ses lois, comme la pesanteur. »

La Fortune des Rougon, 1871

C'est aussi la traduction de la volonté naturaliste de Zola, mouvement dont il est le principal chef de file, et qui peut se définir ainsi :

« Mon but a été un but scientifique avant tout : j'ai montré les troubles profonds d'une nature sanguine au contact d'une nature nerveuse. J'ai simplement fait sur deux corps vivants le travail analytique que les chirurgiens font sur des cadavres. »

Préface de Thérèse Raquin, 1867

L’œuvre-monde de Zola est donc l'occasion de développer ses thèses littéraires, qu'il cherche à fonder scientifiquement. Il profite d'ailleurs de cette dernière histoire au sujet du Docteur Pascal pour développer des théories sur l’hérédité provenant des travaux des docteurs Prosper Lucas et Bénédict Augustin Morel. Besoin de cours francais pour analyser l'oeuvre ?

Résumé du roman

L’intrigue se déroule entre 1872 et 1874, c’est-à-dire après la chute du Second Empire, qui correspond au cadre historique de l’ensemble de l’œuvre. Pascal Rougon est le fils de Pierre Rougon et de Félicité Puech. Il a cinquante-neuf ans quand commence le roman, vit à Plassans dans sa propriété de la Souleiade en compagnie de sa servante Martine et Clotilde, sa nière qu’il hébérge depuis ses sept ans. Là-bas, il travaille sans relâche sur l’hérédité à partir des données de sa propre famille. Il possède ainsi sur chacun de ses parents, proche ou lointain, des dossiers immenses, dans lesquels il recense les tares et autres atavismes. À ce titre, sa mère souhaiterait les détruire puisqu’ils représentent un danger vis-à-vis de la postérité de la famille.

« Et, dans le tiède silence, dans la paix solitaire de la salle de travail, Clotilde souriait à l'enfant qui tétait toujours, son petit bras en l'air, tout droit, dressé comme un drapeau d'appel à la vie. »

Le Docteur Pascal, Émile Zola

On peut y comprendre un détournement progressif de Pascal et de l’auteur d’une foi infaillible dans les progrès de la science vers l’acceptation par l’homme du mouvement de la vie et de la nature, toutes puissantes. Il écrira d'ailleurs, dans une lettre explicative à son ami J. Van Santen Kolff (Paris, 22 février 1893) :

« La vérité est que je conclurai par le recommencement éternel de la vie, par l'espoir en l'avenir, en l'effort constant de l'humanité laborieuse. Il m'a semblé brave, en terminant cette histoire de la terrible famille des Rougon-Macquart, de faire naître d'elle un dernier enfant, l'enfant inconnu, le Messie de demain peut-être. Et une mère allaitant un enfant, n'est-ce pas l'image du monde continué et sauvé ? »

Pistes d'analyse

Un exemple d’œuvre-monde naturaliste

- L'idéalisme mystique qui base les œuvres sur le surnaturel et l'irrationnel

- Zola lui refuse les forces mystérieuses, en dehors du déterminisme des phénomènes.

- L'idéalisme classique qui étudie lʼhomme abstrait, l'homme métaphysique

- Le dogmatisme catholique qui affirme un absolu théologique (cf Pascal et sa position vis-à-vis de la dévotion de Clothilde et de sa servante)

- Le réalisme s'il ne doit être qu'une copie impersonnelle de la réalité

Les Rougon-Macquart sont donc une tentative de totalisation, typique du XIXème siècle. Zola écrit à ce propos :

« J'ai toujours, comme nous disons, les yeux plus grands que le ventre. Quand je m'attaque à un sujet, je voudrais y faire entrer le monde entier. De là mes tourments, dans ce désir de l'énorme et de la totalité, qui ne se contente jamais. »

Emile Zola à J. Van Santen Kolff, Médan, 4 septembre 1891.

- Principe scientifique constamment rappelé par le Docteur Pascal

- Intégration du mystère, de l'inconnu, du « reste à venir »

- L'Histoire

- L'art

- L'aspect démiurgique

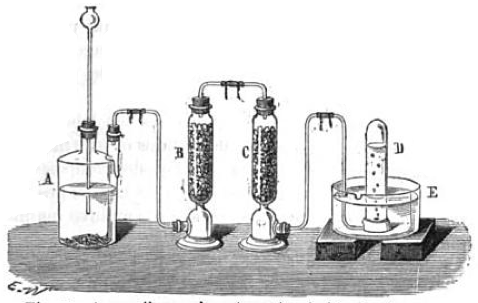

La science au cœur du récit

Entre 1859 et 1865, les grands savants ont changé le monde. Le docteur Pascal est fait à l'image de Claude Bernard ; le savant constitue bien avant l'écrivain la première esquisse de l'intellectuel : un Claude Bernard, un Pasteur sont célébrés comme emblèmes de la France et d'une nouvelle légitimité culturelle. Le savant désarme les passions politiques parce qu'il incarne la recherche de la vérité. A partir des années 1880, on constate une domination culturelle de cette image dans l'imaginaire social. Si certaines des thèses scientifiques développées par l'auteur paraissent aujourd'hui datées, le docteur Pascal - et à travers lui Zola - a l'intuition de principes aujourd'hui largement reconnus : en particulier bien sûr le rôle de l'hérédité dans la constitution de l'individu, essentiel mais non déterminant selon Zola puisque l'humeur du personnage, selon la théorie naturaliste, joue un rôle décisif. Il y a aussi l'éloge de la méthode scientifique, faite de rigueur et d'humilité, par contraste avec les prétentions de la religion. C'est un parallèle avec sa manière de créer car, comme le biologiste institue des expériences sur les animaux de son laboratoire pour découvrir les constantes de la vie organique, le romancier

« fait mouvoir les personnages dans une histoire particulière, pour y montrer que la succession des faits y sera telle que l'exige le déterminisme des phénomènes mis à l'étude. »

Le Roman expérimental, Émile Zola, 1880

- Folie lucide de Marthe Mouret

- Delirium tremens de Coupeau

- Petite vérole de Nana

- Chlorose de Catherine Maheur

Zola devant la mort

Pascal est un mélange de Rougon et de Zola. Il sʼagit dʼune projection de Zola parmi les Rougon-Macquart. C'est bien à lui que doit revenir vingt ans après le début, la mission de faire retour sur l’œuvre entière, d'en résumer la matière dans une œuvre unique et d'en démontrer l'unité de pensée et de méthode. De là, la relecture des romans précédents, les résumés et les graphiques, le recours à l'hérédité.

« L'effort doit trouver en soi sa récompense, l'œuvre étant toujours transitoire et restant quand même inachevée. »

Le Docteur Pascal, Émile Zola

Alors que nous avons parlé d'un Zola radical dans sa méthode d'écriture et les thèses qu'il entend mettre en images, le roman finalement délivre un message plus ambigu. Car à ce combat du héros contre les tenants d'un système purement mauvais, Le Docteur Pascal oppose un conflit qui divise le héros lui-même. Pascal est à la fois l'homme de l'avenir et l'homme du passé. Ce roman de la science est un roman qui incarne la valeur de l'imaginaire. L'opposition que Zola a voulu ménager entre la quête du réel poursuivi par le savant et le besoin d'irréel incarné par Clotilde se trouve contrarié par la persistance avec laquelle s'affirment tout au long de l’œuvre les puissances du rêve. Clotilde est du côté du rêve et du désir :

« Le mystère tout de suite me réclame et m'inquiète. »

Le Docteur Pascal, Émile Zola

Et c'est par elle que Pascal échappe à la fatalité : Clotilde est dotée de la force nécessaire pour réaliser l'identité de la réalité et du rêve, et pour l'assurer de façon dynamique, en rapport avec l'écoulement universel de la vie.

« À cette heure, je puis même confesser que, personnellement, j'ai été un sectaire, en essayant de transporter dans le domaine des lettres la rigide méthode du savant [...] J'ai personnellement regretté d'avoir été un sectaire, en voulant que l'art s'en tînt aux vérités prouvées, les nouveaux venus ont rouvert l'horizon, en reconquérant l'inconnu, le mystère et ils ont bien fait. »

En mourant et en renaissant sous l'aspect de l'enfant qu'allaite Clotilde, Pascal annule toute l'histoire des Rougon-Macquart. Cʼest un recours voyant à la tradition chrétienne. En conclusion, l'auteur de ce texte ne peut qu'encourager le lecteur à découvrir cette histoire foisonnante, qui nous fait nous retrouver bien loin de l'idée rébarbative dont souffre Zola : c'est un roman à la construction classique et entraînante, fondateur et mal reconnu.

Résumer avec l'IA :

Si vous désirez une aide personnalisée, contactez dès maintenant l’un de nos professeurs !

Commentaire très pertinent, par sa profondeur et les nuances qu’ il a su capter, en particulier celle d’ un Zola qui n’ était pas que naturaliste. Ses souvelles, en particulier, ont toujours quelque chose de romantique et ses romans sont balisés de symboles . C’ est un ancien prof de français qui vous le dit.

Bonjour,

Merci pour votre commentaire ! J’aime personnellement beaucoup Zola, pour les raisons que vous citez.

Bonjour, Nathan. Tout d’abord je tiens à te remercier pour l’article et a souligné qu’il m’a dirigé vers la partie non-naturaliste de Zola qu’on trouve dans ce roman. Je suis en train de faire ma thèse et son but et d’analyser Le Docteur Pascal comme une œuvre naturaliste. Je me permets de laisser ce commentaire pour te prier, si possible, de me donner la bibliographie que tu as utilisé pour faire l’article. Merci d’avance !

Bonjour,

Merci pour votre message !

Je vous invite à consulter les ouvrages suivants :

David Baguley, « Du naturalisme au mythe : lʼalchimie du Docteur Pascal », Les Cahiers naturalistes, XX, n°47, 1974, p. 106-119.

Janet L. Beizer, « Remembering and Repeating the Rougon-Macquart: Clotildeʼs Story », LʼEsprit Createur, Winter 1985, n° 25 (4), p. 51-58.

Claudie Bernard, « Cercle familial et cycle romanesque dans Le Docteur Pascal », Les Cahiers Naturalistes, 1993, n° 67, p. 123-40.

Chantal Bertrand-Jennings, « Zola ou lʼenvers de la science : de La Faute de lʼabbé Mouret au Docteur Pascal », Nineteenth-Century French Studies, 1980-1981, n° 9, p. 93-107.

Jean-Louis Cabanès, « Le Docteur Pascal : roman éloquent, roman lyrique », Excavatio, 2005, n° 20 (1-2), p. 192-205.

Françoise Gaillard, « Genèse et généalogie : le Cas du Docteur Pascal », Romantisme, 1981, n° 11 (31), p. 181-196.

Claude Mouchard, « Naturalisme et anthropologie : à partir du Docteur Pascal », Le Naturalisme, Paris, UGE, 1978, p. 391-406.

Thierry Ozwald, « Un Remède contre le mal du siècle: Le Docteur Pascal ou lʼévangélisme thérapeutique selon Zola », Cahiers Naturalistes, 2001, n° 75, p. 121- 38.

Rita Schober, « Le Docteur Pascal ou le sens de la vie », Les Cahiers Naturalistes, 1979, n° 53, p. 53-74.

Nicholas White, « Le Docteur Pascal : entre lʼinceste et linnéité’ », Les Cahiers Naturalistes, 1994, n° 68, p. 77-88

Merci, je me suis régalée

Farella

Merci pour votre commentaire ! Et bon courage pour vos révisions !