Chapitres

Les règles relatives au déclenchement de l’action sont appelées « les conditions d’ouverture de l’action en justice ».

Cela vaut pour tous les procès.

Classiquement on trouvait 4 conditions d’ouvertures, et aujourd’hui on n’en trouve plus que deux.

- Première condition : pour agir en justice il faut se prévaloir d’un droit subjectif.

- Seconde condition : il faut avoir un intérêt pour agir

- Troisième condition : il faut avoir une qualité pour agir

- Quatrième condition : il faut bénéficier de la capacité pour agir

Désormais il n’est pas nécessaire de se prévaloir d’un droit subjectif.

A disparu ensuite la condition de capacité car elle n’est pas spécifique à l’ouverture de l’action en justice.

Article 31 du CPC : L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie.

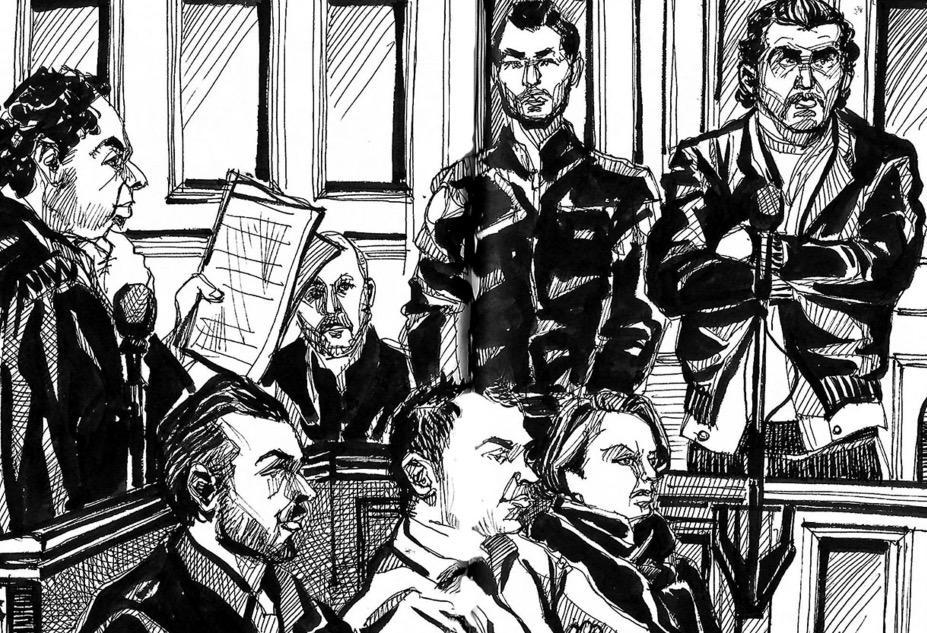

Prêt pour des cours de droit ?

L’intérêt pour agir

Deux définitions :

- L’intérêt pour agir se définie comme l’importance qui, s’attachant pour le demandeur à ce qu’il demande le rend recevable à le demander en justice et à défaut de laquelle le demandeur est sans droit pour agir.

- L’intérêt est la condition de recevabilité de l’action consistant dans l’avantage que procurerait au demandeur la reconnaissance par le juge de la légitimité de sa prétention.

Autrement dit l’intérêt pour agir est l’avantage que l’on peut tirer du procès.

L’exigence d’un intérêt né et actuel

Le principe

Ce principe n’est pas prévu par les textes mais il ressort très clairement de la JP : Arrêt de la 3ème CC du 8 juillet 2006.

En principe, l’intérêt pour agir doit exister au jour où l’action en justice est exercée. La Cour de Cassation a précisée que l’intérêt au succès ou au rejet d’une prétention s’apprécie au jour de l’introduction de la demande en justice : arrêt 2ème chambre Février 2003.

Derrière cet intérêt il y a deux raisons :

- Raison morale : on veut éviter la multiplication de procès inopportuns.

- Ainsi on veut désengorger les tribunaux.

Conséquences :

- Personne ne peut se prévaloir d’un intérêt passé pour agir en justice. Si l’action en justice est prescrite on ne peut plus agir, et également en cas de choses déjà jugées.

- Ensuite, seconde conséquence, personne ne peut se prévaloir d’un intérêt éventuel pour agir en justice : le juge ne se prononce pas sur de simples expectatives (quelque chose pas encore acquis mais que l’on attend).

CSQ techniques :

- Interdiction des actions interrogatoires : ce sont des actions ayant pour objet de mettre une personne en demeure, soit de déclarer si elle entend ou non user d’un droit, soit d’opter entre plusieurs partis qui s’offrent à elle. Exemple : lorsqu’une succession s’ouvre l’héritier a un certain délai pour savoir si il accepte ou non la succession.

- Interdiction des actions provocatoires : ce sont des actions permettant à une personne troublée par les prétentions publiques d’une autre de mettre celle-ci en demeure, de justifier ses affirmations, ou de faire juger qu’il lui sera à jamais interdit de les faire valoir. En d’autres termes, on demande à quelqu’un de prouver ce qu’il dit ou de se taire à jamais.

Les exceptions :

- En droit Français quelques actions interrogatoires sont admises : c’est l’action qui permet de forcer un société à agir en nullité ou à régulariser une situation irrégulière en raison d’un vice du consentement ou d’une incapacité. C’est l’action interrogatoire.

- A priori une action provocatoire serait autorisée en droit français : une personne justifiant d’une exploitation industrielle en France peut inviter le titulaire d’un brevet à s’expliquer sur l’opposabilité de ce brevet à l’égard de son exploitation.

- En revanche, les actions conservatoires sont courantes : l’intérêt n’est pas né et actuel mais est futur. C’est le cas de la dénonciation de nouvel œuvre.

- On trouve également en droit français les actions déclaratoires qui ont pour objet de faire constater par le juge l’existence ou l’étendue d’une situation juridique. C’est le cas dans l’action en vérification d’écriture.

L’exigence d’un intérêt légitime

Trois étapes :

- La jurisprudence classique exigeait que l’intérêt soit légitime : aucun texte ne prévoyait cette exigence. Elle a été très critiquée pour deux raisons :

- Pour une raison technique, exiger que l’intérêt soit légitime c’est confondre la recevabilité et le bien fondé de l’action en justice.

- Ensuite on a estimée que la jurisprudence avait une position moralisatrice et on a fait valoir que la morale n’avait rien à voir avec la procédure civile. Face à ces critiques la JP a modifié sa position et donc revirement de JP rendu par une chambre mixte qui s’est prononcée le 27 février 1970 : dans cet arrêt la Cour de cassation a admis l’action en justice de la concubine.

- Le code de procédure civil dans son article 31 rétablit la condition de légitimité. La cour de Cassation applique le texte dans un arrêt de la 2ème Chambre civile du 13 Janvier 2005. La cour de cassation se fonde sur le texte.

- L’étape de la résignation : on va essayer de donner un sens à ce terme d’intérêt légitime. On va essayer de donner un sens qui ne soit pas moralisateur. 3 possibilités :

- On a voulu assimiler l’intérêt légitime (qualité) à l’intérêt sérieux (quantité). Si l’intérêt n’est pas sérieux il n’y a pas d’intérêt du tout.

- On va assimiler l’intérêt légitime à l’intérêt légal. Ici la légitimité de l’intérêt n’est qu’un moyen de désigner l’ensemble des caractères de l’intérêt pour agir. C'est-à-dire l’intérêt né, actuel et personnel.

- L’intérêt légitime va être assimilé à l’intérêt accordé ou réservé par la loi. Autrement dit, tout le monde a le droit d’agir en justice sauf si la loi refuse cette action. Dans l’affaire Perruche l’enfant handicapé en principe pourrait agir en réparations sauf que la loi de 2002 lui interdit d’agir.

L’exigence d’un intérêt personnel

Cela pose surtout des problèmes en matière de procédure pénale.

Cette exigence n’’est pas prévue par les textes mais elle existe en jurisprudence.

- L’intérêt personnel des personnes physiques

Une personne physique ne peut agir en justice que si ses propres intérêts sont remis en cause et si le résultat de l’action lui profite personnellement. Deux conséquences : d’abord une personne physique ne peut pas agir pour défendre l’intérêt de quelqu’un d’autre. Ensuite, une personne physique ne peut pas agir pour défendre l’intérêt général : monopole du ministère public.

- L’intérêt personnel des personnes morales

La difficulté vient de la diversité des intérêts au sein de la personne morale. Dans une personne morale en principe on peut retrouver trois types d’intérêts : d’abord l’intérêt de la personne morale elle-même. On va trouver aussi l’intérêt des membres de la personne morale. Soit à titre individuel, soit à titre collectif. La jp a dit : la personne morale ne peut agir en principe, que si elle a un intérêt propre au succès de l’action.

Où trouver des cours de droit en ligne ?

La qualité pour agir

Déf : La qualité pour agir est le titre auquel est attaché dans certaines actions le droit d’agir en justice.

Ca ne concerne que certaines actions en justice.

- 1. La qualité pour agir des particuliers

Ce sont les personnes physiques qui relèvent du droit privé.

Pour les particuliers il y a deux types d’actions : les actions banales et les actions attitrées.

- Les actions banales : l’action banale est l’action en justice qui est ouverte à tout intéressé. Autrement dit c’est l’action en justice ordinaire. Cette action banale n’exige pas de qualité.

- Les actions attitrés : c’est l’action en justice dans laquelle le droit d’agir n’est pas ouvert à tout intéressé mais est réservé aux personnes que la loi qualifie à cet effet. Exemple : le cas de l’action en divorce, le cas de l’action en recherche de paternité/maternité, l’action en nullité du contrat.

La qualité pour agir doit être vérifiée dans la personne du demandeur et dans la personne du défendeur. Et uniquement à l’égard de ces deux personnes on va se demander s’ils ont qualité pour agir.

- 2. La qualité pour agir des groupements

Les groupements peuvent agir pour défendre deux types d’intérêts : soit leur intérêt personnel, soit ils agissent pour défendre un intérêt collectif. Ces deux types d’intérêt ne posent pas les mêmes difficultés.

Si le groupement défend son intérêt personnel, il exerce une action banale : on va simplement exiger de lui qu’il ait un intérêt pour agir. En revanche, si le groupement défend un intérêt collectif, il devra avoir qualité pour agir.

- Les syndicats : ils peuvent agir pour la défense des intérêts collectifs de la profession. Cette règle est apparue dans la jurisprudence : arrêt des chambres réunies 5 Avril 1913 : la CC explique que les syndicats ont le droit de se porter partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent. Cette solution a été reprise par le code du travail.

Le code va poser deux conditions :

- Le syndicat ne peut agir que pour défendre la profession qu’il représente. Ainsi deux conséquences : s’il existe plusieurs syndicats dans une seule profession ils peuvent tous agir. Au contraire s’il n’existe aucun syndicat dans la profession, ce sont les syndicats des professions voisines qui peuvent agir.

- Le syndicat ne peut agir que pour défendre l’intérêt collectif de la profession : ce n’est ni l’intérêt individuel des salariés, ni l’intérêt général. C’est un intérêt intermédiaire : l’intérêt de la profession, qui est au dessus de l’intérêt individuel mais qui n’atteint pas l’intérêt général.

- Les associations : les associations n’ont pas un droit général d’agir en justice pour défendre un intérêt collectif.

Vous cherchez un cours droit administratif ?

D’abord, l’Etat du droit s’est caractérisé par une réticence jurisprudentielle : qui s’est manifesté par une limitation du droit d’agir des associations : arrêt des chambres réunies du 15 Janvier 1923. Les associations défendent souvent des grandes causes qui vont se confondre avec l’intérêt général.

Or, il n’y a qu’une seule personne qui peut défendre l’intérêt général : le ministère public.

Dans l’évolution le législateur va faire le confondre et on va voir surgir une faveur légale au profit des associations.

Plus précisément certaines associations sont spécialement habilitées pour défendre des intérêts collectifs.

Ce sont les associations de défense des consommateurs notamment.

Arrêt 1ère chambre civile 18 Septembre 2008 : la Cour explique « même hors habilitation législative une association peut agir en justice au nom d’intérêts collectifs dès lors que ceci entre dans son objet social. Cet arrêt réuni le régime applicable au syndicat et le régime applicable aux associations.

- Les communes : arrêt 2ème chambre civile, 1992 la cour a admis qu’une commune pouvait agir en justice pour défendre un intérêt déterminé portant sur des droits d’usage forestiers au profit de ses habitants.

- 3. La qualité pour agir du ministère public

Devant le juge civil, le procureur a le droit d’agir en justice. Il peut agir à deux titres : soit comme partie principale, soit comme partie jointe.

En matière civile, le ministère public a qualité pour agir en qualité de partie principale : soit demandeur, soit défendeur.

Partie principale sera dans deux hypothèses : soit la loi le prévoit expressément, c’est le cas en matière de rectification des actes de l’Etat civil, ou alors pour faire opposition à un mariage il peut intervenir. Ou alors il peut agir lorsque l’ordre public est en jeu : par exemple pour le mariage homosexuel à Bègles.

Etre partie principal, c'est-à-dire que le ministère public sera traité comme un plaideur ordinaire.

C’est la seule hypothèse ou le ministère public est un plaideur ordinaire dans le procès civil.

Le ministère public doit accomplir les actes nécessaires au déroulement de l’instance.

Ensuite il prend la parole comme les autres plaideurs. Ensuite, il peut exercer les voies de recours. Et enfin il ne peut pas être récusé tout simplement car on ne peut pas récuser son adversaire dans un procès civil.

En matière civile, le ministère public peut également agir en qualité de partie jointe : le ministère public est partie jointe lorsqu’il intervient pour faire connaitre son avis sur l’application de la loi dans une affaire dont il a connaissance.

Ici le ministère public va un peu jouer le rôle d’un commissaire du gouvernement, le commissaire de la loi autrement dit.

Partie jointe vient du fait que le ministère public ne déclenche pas le procès mais il vient se joindre à un procès qui a déjà commencé. Le régime applicable qui découle de cette situation : d’abord le ministère public n’a pas à accomplir les actes de procédure, pas demandeur, pas défendeur.

Ensuite, il va prendre la parole en dernier. Le ministère public ne pourra pas exercer les voies de recours car pas demandeur ni défendeur. Et enfin le ministère public pourra être récusé car ici il apparait en tant que magistrat et pas en tant que partie.

Comment progresser en cours de droit pénal ?

Résumer avec l'IA :

Si vous désirez une aide personnalisée, contactez dès maintenant l’un de nos professeurs !

Bonjour,

Dans un dossier, un bail est produit par le demandeur afin de justifier une demande pour préjudice de jouissance.

Or, il se trouve que ce bail est nul, de nullité absolue.

La défense est elle justifiée a demander a dénoncer ce bail nul et a écarter de facto la piéce des débats?

La nullité absolue entraînant un anéantissement rétroactif du contrat.

Merci.

Bonjour Patrick ! N’hésitez pas de solliciter nos professeurs particuliers sur Superprof pour une aide personnalisée et plus poussée. Il nous fera plaisir de vous aider. Bonne journée ! 🙂

Bonjour, merci beaucoup pour l’article.

Que peut-on dire du représentant légal ?

Merci d’avance!

Cordialement

Bonjour ! Un représentant légal est une personne légalement désignée en vue de représenter et défendre les intérêts d’une autre. Le représentant légal agit au nom et pour le compte de la personne qu’il représente.

Bonne journée !

Bonsoir, voici un exercice dont je ne suis pas sûre de ma réponse!!!

Monsieur MARTIN et Mademoiselle HERARD ont eu un enfant, Annabelle.

A la suite du départ de Monsieur MARTIN, l’enfant âgée de 14 ans, réside avec sa mère mais le père ne versant aucune pension alimentaire, Monsieur PRINCIPE, nouveau compagnon de Mademoiselle HERARD, décide de saisir le Juge aux affaires familiales contre Monsieur MARTIN afin de voir fixer une contribution à l’entretien de l’enfant.

Que pensez-vous de cette action ?

Je répondrais: il faut que M PRINCIPE ait la qualité d’agir!!!!

Merci pour votre aide

céline