Chapitres

Texte du commentaire composé

« Il y a quelques années, en face de cette marchande, se trouvait une boutique dont les boiseries d’un vert bouteille suaient l’humidité par toutes leurs fentes. L’enseigne, faite d’une planche étroite et longue, portait, en lettres noires, le mot : Mercerie, et sur une des vitres de la porte était écrit un nom de femme : Thérèse Raquin, en caractères rouges. À droite et à gauche s’enfonçaient des vitrines profondes, tapissées de papier bleu. Pendant le jour, le regard ne pouvait distinguer que l’étalage, dans un clair-obscur adouci. D’un côté, il y avait un peu de lingerie : des bonnets de tulle tuyautés à deux et trois francs pièce, des manches et des cols de mousseline ; puis des tricots, des bas, des chaussettes, des bretelles. Chaque objet, jauni et fripé, était lamentablement pendu à un crochet de fil de fer. La vitrine, de haut en bas, se trouvait ainsi emplie de loques blanchâtres qui prenaient un aspect lugubre dans l’obscurité transparente. Les bonnets neufs, d’un blanc plus éclatant, faisaient des taches crues sur le papier bleu dont les planches étaient garnies. Et, accrochées le long d’une tringle, les chaussettes de couleur mettaient des notes sombres dans l’effacement blafard et vague de la mousseline. De l’autre côté, dans une vitrine plus étroite, s’étageaient de gros pelotons de laine verte, des boutons noirs cousus sur des cartes blanches, des boîtes de toutes les couleurs et de toutes les dimensions, des résilles à perles d’acier étalées sur des ronds de papier bleuâtre, des faisceaux d’aiguilles à tricoter, des modèles de tapisserie, des bobines de ruban, un entassement d’objets ternes et fanés qui dormaient sans doute en cet endroit depuis cinq ou six ans. Toutes les teintes avaient tourné au gris sale, dans cette armoire que la poussière et l’humidité pourrissaient. Vers midi, en été, lorsque le soleil brûlait les places et les rues de rayons fauves, on distinguait, derrière les bonnets de l’autre vitrine, un profil pâle et grave de jeune femme. Ce profil sortait vaguement des ténèbres qui régnaient dans la boutique. Au front bas et sec s’attachait un nez long, étroit, effilé ; les lèvres étaient deux minces traits d’un rose pâle, et le menton, court et nerveux, tenait au cou par une ligne souple et grasse. On ne voyait pas le corps, qui se perdait dans l’ombre ; le profil seul apparaissait, d’une blancheur mate, troué d’un œil noir largement ouvert, et comme écrasé sous une épaisse chevelure sombre. Il était là, pendant des heures, immobile et paisible, entre deux bonnets sur lesquels les tringles humides avaient laissé des bandes de rouille. Le soir, lorsque la lampe était allumée, on voyait l’intérieur de la boutique. Elle était plus longue que profonde ; à l’un des bouts, se trouvait un petit comptoir ; à l’autre bout, un escalier en forme de vis menait aux chambres du premier étage. Contre les murs étaient plaquées des vitrines, des armoires, des rangées de cartons verts ; quatre chaises et une table complétaient le mobilier. La pièce paraissait nue, glaciale ; les marchandises, empaquetées, serrées dans des coins, ne traînaient pas çà et là avec leur joyeux tapage de couleurs. »

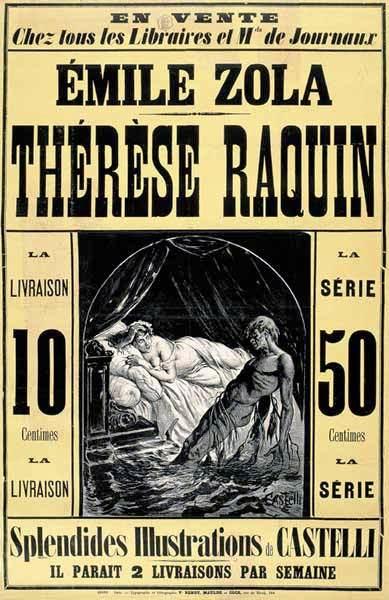

Thérèse Raquin, Émile Zola, Chap. 1

Méthode du commentaire composé

On rappellera ici la méthode du commentaire composé vu en cours francais :

| Partie du commentaire | Visée | Informations indispensables | Écueils à éviter |

|---|---|---|---|

| Introduction | - Présenter et situer le texte dans le roman - Présenter le projet de lecture (= annonce de la problématique) - Présenter le plan (généralement, deux axes) | - Renseignements brefs sur l'auteur - Localisation du passage dans l'œuvre (début ? Milieu ? Fin ?) - Problématique (En quoi… ? Dans quelle mesure… ?) - Les axes de réflexions | - Ne pas problématiser - Utiliser des formules trop lourdes pour la présentation de l'auteur |

| Développement | - Expliquer le texte le plus exhaustivement possible - Argumenter pour justifier ses interprétations (le commentaire composé est un texte argumentatif) | - Etude de la forme (champs lexicaux, figures de styles, etc.) - Etude du fond (ne jamais perdre de vue le fond) - Les transitions entre chaque idée/partie | - Construire le plan sur l'opposition fond/forme : chacune des parties doit impérativement contenir des deux - Suivre le déroulement du texte, raconter l'histoire, paraphraser - Ne pas commenter les citations utilisées |

| Conclusion | - Dresser le bilan - Exprimer clairement ses conclusions - Elargir ses réflexions par une ouverture (lien avec une autre œuvre ? Événement historique ? etc.) | - Les conclusions de l'argumentation | - Répéter simplement ce qui a précédé |

Ici, nous détaillerons par l'italique les différents moments du développement, mais ils ne sont normalement pas à signaler. De même, il ne doit normalement pas figurer de tableaux dans votre commentaire composé. Les listes à puces sont également à éviter, tout spécialement pour l'annonce du plan.

Commentaire composé de l'extrait

Introduction

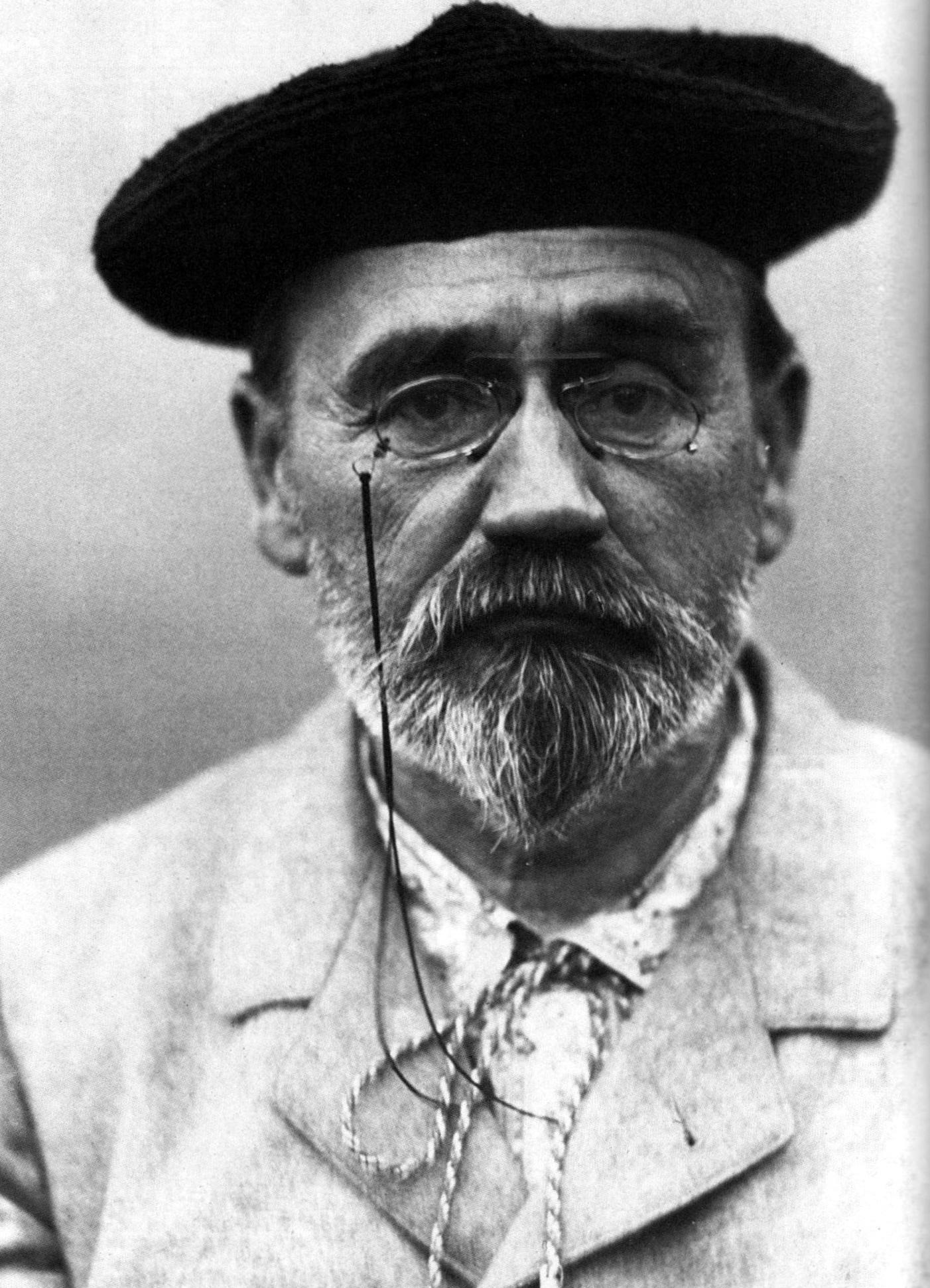

Thérèse Raquin est le troisième roman de l'écrivain français Émile Zola publié en 1867. Ne faisant pas partie du cycle des Rougon-Maquart, c'est pourtant l'occasion pour l'auteur de mettre en œuvre ses principes naturalistes, et d'ébaucher quelques-unes des idées qu'il développera dans son œuvre monde. Ce roman raconte l'histoire de l'adultère de Thérèse Raquin, avec Laurent, qui organisent le meurtre du mari de cette dernière, Camille, pour pouvoir vivre leur passion librement. Laurent, qui a la volonté de devenir peintre, poussera ainsi dans l'eau son rival, un soir de balade en barque sur un lac. Néanmoins, une fois le forfait advenu, le couple sera hanté par le souvenir de leur faute, sentant partout la présence de la victime. Leur vie à deux devient un tel enfer qu'ils fomenteront chacun de leur côté l'assassinat de l'autre. Découvrant mutuellement les plans de chacun, ils finiront par se suicider ensemble, en partageant le poison d'abord destiné à Thérèse Raquin.

Situation de l'extrait

L'extrait ici étudié se situe au début du chapitre I et fait office de scène d'ouverture, où l'on découvre l'existence du personnage central. Il intervient après une longue description de l'espace urbain qui circonscrit la boutique de Thérèse. Elle se situe dans un passage où personne ne s'arrête, sauf « par miracle », auquel cas avec l'air inquiet. Le soir, l'endroit devient « prend l'aspect d'un véritable coupe-gorge ». C'est au sortir de cette description inquiétante qu'arrive notre extrait.

Problématique

Comment trouver une problématique en cours de francais ? Voici une idée : Aussi, l'objectif de notre présente étude est de déceler en quoi la scène d'ouverture de Thérèse Raquin annonce-t-elle d'emblée le caractère macabre de l'histoire.

Annonce des axes de réflexion

Pour ce faire, nous nous attacherons à montrer que l'auteur use des deux entités décrites pour créer un système morbide, qui ne laisse aucune échappatoire lumineuse au lecteur :

- 1. Une présentation mortifère de la boutique

- 2. Thérèse Raquin comme personnage mystique

Développement

Une présentation mortifère de la boutique (partie 1 du commentaire)

Zola entreprend d'abord une description rigoureuse de la boutique, avec un vocabulaire bien choisi. On peut établir par exemple le tableau ci-dessous (non exhaustif) :

| Nom | Adjectif | Adverbe | Verbe | Complément de lieu/de temps/d'objet |

|---|---|---|---|---|

| boiserie | suaient | humidité | ||

| objet/objets | jauni/fripé/fanés/ternes | lamentablement | ||

| effacement | blafard/vague | |||

| poussière et humidité | pourrissaient | |||

| loque | lugubre | |||

| pièce | nue/glaciale |

- Morbidité : lugubre, pourrissaient, ténèbres, pendu, crues, jauni, fripé, etc.

- Enfermement : étroit, boîtes, enfonçait, entassement, armoire, etc.

En dernier lieu, cette scène, par la manière mais aussi le vocabulaire, se réfère à une peinture, annonçant le personnage de Laurent, aux effets décisifs, puisque celui-ci se rêve peintre. Zola conduit la description comme s'il était lui-même peintre et forme d'abord les contours de son tableau. Les teintes sont croupies, presque moisies, et évoquent ainsi le premier tableau de Laurent, qui représente – involontairement mais significativement - Camille comme un noyé. La boutique est elle-même décrite comme très humide (« humidité », « humides », etc.), ce qui annonce également la futur mort de Camille.

Transition

La boutique est ainsi représentée comme le tableau d'un tombeau (i.e. passage), le cercueil symbolique dans lequel Thérèse a le visage d'une morte : c'est comme cela qu'elle apparaît, comme un autre objet morbide, mais central, puisque dépeint une fois que l'environnement a été dessiné par Zola.

Une Thérèse Raquin mystique et inquiétante (partie 2 du commentaire)

Si le personnage intervient tardivement dans l'entreprise de description, il est cependant dès le début de l'extrait annoncé par son nom, écrit en rouge (comme le sang) sur l'une des portes de la boutique. Mais Thérèse apparaît finalement, accompagnée d'évocations surprenantes, qui dénote avec les termes précédents : « été », « soleil », « brûlait », « rayons », « midi ». Une luminosité brutale est associée à Thérèse, qui semble être en lien avec son tempérament et ses origines. C'est que cette description est elle-même ambigüe, avec l'auteur qui utilise des formulations antinomiques ou oxymoriques (oxymore : figure de style qui consiste à allier deux mots de sens contradictoires) : « profil pâle et grave », « front bas et sec » mais un « nez long, étroit », « ligne souple et grasse » du cou, « blancheur mate »). Zola aspire à introduire le tempérament de la jeune femme dans cette apparition, un tempérament qui se voudra effectivement « fauve » et « nerveux ». La personnalité de Thérèse semble également contenue dans les verbes « troué » et « écrasé », qui portent en eux une violence comme une avance de l'animalité sauvage de Thérèse. Il se trouve là une dimension fantastique manifeste, avec le profil de Thérèse qui « sort vaguement des ténèbres » ; de même, on ne voit pas son corps, qui se « perd dans l'ombre » (renforçant l'idée d'une Thérèse pareille à un objet de la pièce lugubre). Seul son profil apparaît donc, avec ce visage qui flotterait dans l'air comme un fantôme. C'est l'image métonymique (métonymie : une partie pour le tout) d'une tête croupie, qui sera bientôt celle de Camille. Ce portrait est anonyme et muet (comme ceux de la peinture) et renforce en cela l'impression fantomatique qui préfigure en fait l'apparition du noyé dans le lit de Laurent et Thérèse, plus tard dans l'histoire. Ainsi, la dimension fantastique qui traverse son portrait augure d’une contamination du monde des vivants par celui des morts et annonce le destin tragique des personnages et la paranoïa dans laquelle ils vont s’enfermer.

Conclusion

En définitive, à travers ces descriptions rigoureuses du lieu et de l’héroïne, Zola donne le ton d’un roman lugubre enfermant les personnages dans un destin tragique. La description prend ici une dimension symbolique forte caractéristique du Naturalisme, courant littéraire inventé par Emile Zola et que l'auteur développera en profondeur à travers sa série des Rougon-Maquart. Thérèse Raquin est ainsi un roman test porté par un fort symbolisme, où rien n'est laissé au hasard. De fait, comme il l'explique dans sa Préface de la deuxième édition (15 avril 1868), Zola a souhaité une construction romanesque fondée sur l’analyse scientifique. En l’occurrence, il s'agit plus précisément de :

« l’étude du tempérament et des modifications profondes de l’organisme sous la pression des milieux et des circonstances »

Au sortir de l'extrait, nous avons bien, dans un premier temps, le milieu social décrit symboliquement dans l'extrait (espace clos et étouffant typique des milieux pauvres), et, dans un second temps, le tempérament du personnage principal, à travers les indices laissés par Zola dans la première description qu'il en fait.

Ouverture

Reste à savoir comment le personnage de Camille est introduit et si les mêmes prévisions peuvent être décelées dans ce protagoniste décisif de l'histoire.

Résumer avec l'IA :

Si vous désirez une aide personnalisée, contactez dès maintenant l’un de nos professeurs !