Chapitres

Quand on parle des sources de la procédure pénale on se rend compte qu’il y a des sources internes et des sources supra-nationales.

Au cours de la dernière décennie ces sources se sont considérablement développées.

Car les grands délinquants se jouent des frontières, et ces dernières ont diminuées.

Il y a des regroupements avec d’autres disciplines.

Les sources internes

On retrouve le principe de la hiérarchie des normes : la loi a une valeur supérieur au règlement.

En ce qui concerne la loi :

Selon l’article 34, compétence au parlement pour fixer les règles dans la procédure pénale. Quand une loi de procédure pénale est votée par le parlement la plupart des lois sont codifiées, dans le Code de procédure pénale.

Aussi, en matière pénale, il y a des lois non codifiés mais qui ont une valeur importante tout de même : la loi sur la presse du 29 Juillet 1881. Elle a été modifiée un nombre incalculable de fois. Ensuite on trouve des règles procédurales dans de nombreux codes. On va trouver des dispositions de procédure pénale par exemple dans le code des douanes, dans le code de l’environnement.

Le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : ce code est très souvent modifié au grès des humeurs des ministres de l’intérieur.

En ce qui concerne le règlement :

En ce qui concerne les règles de détail, c’est le règlement qui va le fixer. La plupart des lois sont accompagnés d’aspects réglementaires. Dès lors si les dispositions qui mettent en cause les règles relèvent de la compétence législative, en revanche, les dispositions qui mettent en œuvre ces mêmes règles relèvent de la compétence réglementaire. Ainsi l’impulsion vient du législatif et l’exécution vient de l’exécutif.

Le pouvoir réglementaire peut donc intervenir pour fixer les règles de détail. Cela fait longtemps que le Conseil Constitutionnel l’a reconnu : 25 Novembre 1959 ; « le règlement peut intervenir pour définir tous les aspects plus techniques, les aspects de mise en œuvre ».

Dans ces sources de la procédure pénale on peut rajouter une troisième source interne :

Le Rôle du Conseil Constitutionnel

L’élargissement de la saisine permettait à un groupe minoritaire au parlement de saisir le Conseil Constitutionnel : on a élargit les possibilités de saisine en 1974. Dès lors le CC est devenu « un acteur de la politique pénale », et on a pu dire qu’en matière pénale le Conseil Constitutionnel par l’impact des décisions qu’il prenait, le conseil apparaissait souvent comme l’arbitre final du débat parlementaire.

Le Conseil constitutionnel pouvait et peut censurer un texte s’il le considère comme non conforme au bloc de constitutionnalité. Exemple : annulation dans une décision du 12 Janvier 1977 : le législateur voulait autoriser largement la fouille des véhicules automobiles. Le CC a dit que ce n’est pas en accord avec les principes garantis par le bloc de constitutionnalité.

Le Conseil constitutionnel pouvait intervenir pour censurer partiellement un texte : décision du 11 Août 1993 : fin 1992, on avait un PDT de gauche, un parlement de gauche qui savait ne pas repasser aux prochaines législatives. Il y avait dans le texte la suppression de la garde à vue pour les moins de 13 ans. La droite disait qu’elle allait retoucher cette loi de procédure pénale. Elle rétablit la garde à vue pour les moins de 13 ans. Le texte dans son ensemble est présenté au CC qui va faire quelques censures : il va dire que l’on ne peut pas rétablir la garde à vue pour les moins de 13 ans.

Ce qui était aussi intéressant ce sont les réserves d’interprétation où parfois le CC dans certaines décisions ca ressemble à des circulaires d’applications : le CC avait effectué cela par exemple dans la décision du 29 Août 2002, décision qui concernait la loi du 9 septembre 2002 qui avait créée les juges de proximité. Magistrats non professionnels qui traitaient de petites contraventions. Le CC a dit qu’il faudra vérifier les connaissances en droit des candidats, et notamment vérifier les connaissances des professeurs en droit.

Jusque là influence importante et ensuite mise en place de la QPC.

Nouvel article dans la constitution. C’est très important en matière pénale et demandé à plusieurs reprises. Ce serait important de vérifier la constitutionnalité d’un texte après la promulgation. En matière pénale, c’est lorsque la loi est mise en œuvre, que l’on se rend compte qu’elle peut peut être porter atteinte aux droits des citoyens. En procédure pénale on ne peut pas raisonner dans l’abstrait, mais seulement dans le concret.

Il faut que la CC saisisse le Conseil. Il faut que la question ne soit pas dépourvue de caractère sérieux.

Pas mal de décisions en matière de procédure pénale. Une décision importante : la QPC sur la garde à vue du 30 Juillet 2010 : le législateur a retravaillé tout ce problème de la garde à vue. On voit toute l’influence du CC dans la loi du 14 Avril 2011 sur la garde à vue.

Tous les textes montrent bien cette constitutionnalisation de la procédure pénale.

Pourquoi ne pas suivre également des cours droit des sociétés ?

Les Sources internationales

En cours de droit, on voit que ces sources internationales ont de plus en plus d’impact dans l’évolution de la procédure pénale. L’international a une importance dans la PP à 2 niveaux :

Au niveau des principes fondamentaux, l’objectif ici étant de fixer des standards de protection des droits de l’Homme et ensuite impact important au niveau des instruments internationaux d’autre part, de coopération.

L’objectif ici est de développer l’entraide répressive internationale afin de lutter contre la grande criminalité organisée.

On peut trouver ici :

- les instruments internationaux de protection des droits et des libertés fondamentales

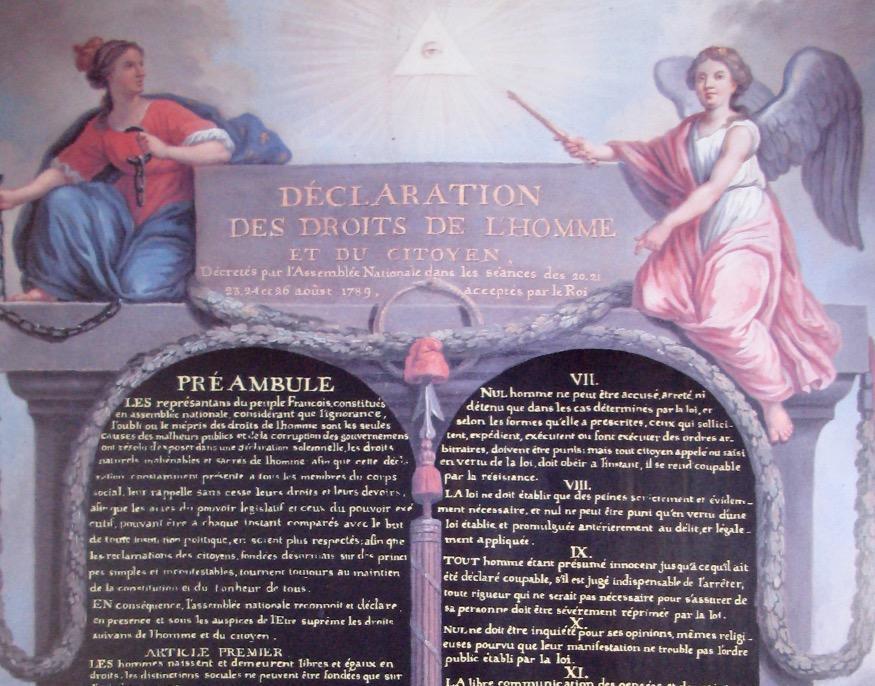

C’est mettre en place des principes fondamentaux, des standards communs. Ici on travaille dans la perspective d’un idéal à atteindre, que l’on trouvera dans la DUDH du 10 Décembre 1948, articles 8 à 19 particulièrement.

- Et ensuite de manière un peu plus opérationnelle, on va retrouver ces grands principes dans deux types de sources : la première source est le droit européen, la il faut se référer à la Convention européenne des droits de l’homme et de sauvegarde des libertés fondamentales, datant de 1950 et ratifiée en 1974.

L’objectif est de protéger des droits concrets : droit au respect de la liberté, procès équitable, droit au respect de la vie privée, etc. Cette convention est rédigée en termes généraux, elle est d’applicabilité directe. Et second aspect de sa force : il est prévu une juridiction, à Strasbourg la cour européenne des droits de l’Homme.

Il ne suffit pas de garantir les droits protégés aux nationaux, seuls français, mais l’Etat parti doit se conformer à la convention à l’égard de tous les individus relevant de ses juridictions.

Ce qui est intéressant aussi, est l’aspect évolutif de la JP de la Cour : elle a dit que la Convention était un instrument vivant qui doit s’interpréter à la lumière des conditions d’aujourd’hui. Dit en 1979, dans l’arrêt Marckx.

L’arrêt Tomasi, condamnation de l’Etat français en disant qu’un individu avait été soumis à un traitement inhumain et dégradant. Arrêt Selmouni en 1999 : individu brutalisé en garde à vue, à nouveau condamné sur le même fondement, mais là condamnation plus sévère : condamnation pour torture. La Cour de Strasbourg dit qu’aujourd’hui on ne peut plus cautionner ceci et qu’il y a ainsi « torture ». Alors que 15 années auparavant on aurait dit traitement inhumain et dégradant.

Intérêt aussi de la JP de la Cour qui devient un aiguillon pour le législateur : modification de la loi suite à des condamnations. Par exemple : la loi sur les écoutes téléphoniques, loi de 1991.

Le Droit communautaire :

L’entre en vigueur du Traité d’Amsterdam : CJCE que l’on appelle aujourd’hui la CJE. Importance qui va aller croissante du droit communautaire, notamment par l’adoption de la charte des droits fondamentaux de l’UE, qui avait été adoptée à Nice le 7 décembre 2000.

Les instruments internationaux de coopération

L’objectif est de permettre l’entraide répressive. On a ainsi des conventions d’extradition :un état convient à un autre état de livrer l’individu.

Il y a des conventions par secteur : au niveau du Conseil de l’Europe, par exemple des conventions pour la répression du terrorisme, mais aussi des conventions au niveau de l’UE : a été mis en place un mandat d’arrêt européen, en quelque sorte une extradition plus légère, procédure allégée ou le judiciaire va l’emporter sur le politique.

On a ensuite des accords d’entraide policière et judiciaire, au niveau mondial il a l’organisation internationale de police criminelle, qui transmet des informations et des renseignements : INTERPOL.

Au Niveau européen.

on a par exemple EUROPOL, coopération policière depuis les accords de Schengen. Ensuite une coopération judiciaire au niveau des parquets : EUROJUST.

Des conventions ponctuelles : sur la protection des intérêts financiers de la communauté.

Vous verrez tout cela en cours de droit en ligne.

Les perspectives envisageables en procédure pénale

On entend parler de réforme de la procédure pénale depuis quelques années. Au cours des dernières années on a dit que la procédure pénale n’était pas bien et qu’il faudrait mieux la procédure anglo-saxonne.

Un modèle judiciaire cependant se construit avec l’histoire, correspond à un univers socioculturel et on ne peut pas transposer un système d’un pays à un autre. On ne peut pas transposer comme cela ce système anglo-saxon dans notre pays compte tenu d’une histoire juridique différente. Certains auteurs disaient qu’en plus ce système américain, accusatoire, pouvait présenter des dérives. La victime présumée est témoin.

Cette procédure française que l’on voulait réformer, avec l’affaire DSK l’on sera tranquilles pendant un bon moment. Depuis une vingtaine d’années il y a eu beaucoup d’avants projets de réforme de la procédure pénale.

Dans les années 90, commission « justice pénale et droit de l’homme ».

La loi du 15 Juin 2000 s’était inspiré de certains points d’un rapport : par exemple qu’il faudrait dégager des principes directeurs. Idée retenue dans la loi du 15 Juin 2000. Affaire d’Outreau a fait beaucoup de vagues et la loi du 7 Mars 2007 a fait suite aux travaux de la commission d’enquête parlementaire.

D’autres commissions mises en place et aucun projet n’a vraiment abouti. Le plus important à retenir est le Rapport Léget, il préconisait la suppression notamment du juge d’instruction.

Il y a des questions en suspens et des modifications devront être apportées notamment par rapport à des rappels de la cour européenne sur les parquets : concernant les pouvoirs du parquet.

Le problème en France c’est qu’il n’est pas indépendant, des magistrats amis avec ceux qui ont du pouvoir notamment.

Toujours une attraction des droits fondamentaux, du droit européen, et petit à petit on a vu émerger les principes directeurs qui rappellent le droit européen. On est dans une période de mutation au niveau des institutions judiciaire. Il faut faire cela d’une manière mesurée et réfléchie.

Résumer avec l'IA :

Si vous désirez une aide personnalisée, contactez dès maintenant l’un de nos professeurs !

Je aimé la page