Chapitres

‘Le droit monarchique est représenté par les descendants du duc d’Anjou, petit fils de Louis XIV. Ceux qui reconnaissent comme Roi Mgr le comte de Paris…désertent la cause de la Légitimité, la cause de la Patrie, pour passer à l’Orléanisme, au libéralisme politique, une des formes les plus malsaines de la Révolution’ Jule Delmas (hebdomadaire politique ‘Droit Monarchique’, n°2 déc. 1883).

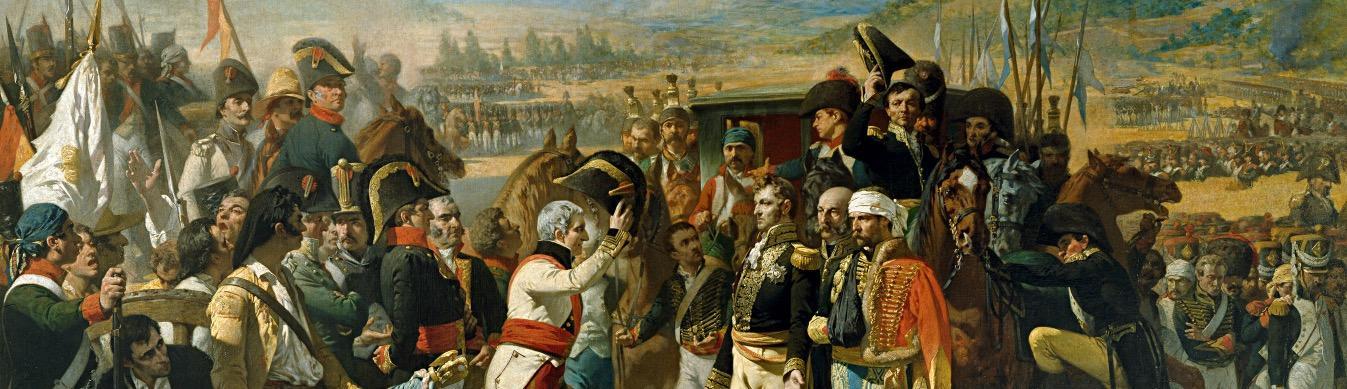

Après la révolution de juillet (1830), la maison d’Orléans succède à celle des Bourbons, Charles X s’exile et Louis Philippes d’Orléans devient ‘le roi des français’ et non plus ‘le roi de France’.

Comment après la révolution de 1789, l’orléanisme et le légitimisme ont fondé différentes doctrines et se sont rapprochés ou opposés dans ce que l’on appelle la droite ?

Dans un (I), nous étudierons les similitudes qu’il existe entre orléanisme et légitimisme. En effet, de sont deux mouvements monarchistes (A/) qui deviennent minoritaires à la fin du XIXème siècle (B/). Puis nous évoqueront les divergences de ces deux courants (II) qui se divisent en une droite royaliste libérale (A/) et une droite royaliste conservatrice (B/).

I/ Similitudes entre orléanisme et légitimisme

L’orléanisme et le légitimisme sont deux idéologies issues du mouvement antirévolutionnaire qui se font les défenseurs de la monarchie et réclament le maintient des privilèges et le retour à l’Ordre. Ces deux mouvements élitistes, qui prônaient leur intérêt particulier voulaient la conservation de la monarchie et même pour les légitimistes un retour au système d’avant la révolution. Mais l’établissement progressif du régime républicain a provoqué l’affaiblissement de ces deux courants en modifiant le mode d’exercice du pouvoir et en libérant les mœurs.

A/ Deux mouvements monarchistes

Orléanisme et légitimisme ont en commun leur valeur monarchiste, antirépublicaine.

Ces mouvements ne concernent que très peu le peuple. Ils sont composés de bourgeois et d’aristocrates pour qui le changement est synonyme de déchéance sociale. Leur volonté dans les deux cas leur semble juste. Les orléanistes (royalistes libéraux) composés en majorité de bourgeois libéraux ne veulent pas déléguer un pouvoir électoral au peuple qui n’a que très peu de poids financier.

Et les légitimistes (royalistes ultras), sont attachés à leur titre de noblesse qu’ils ne veulent pas perdre comme certains de leurs biens lors de la révolution.

On constate le caractère commun des ces mouvements dans leur politique qui s’oriente vers un favoritisme de classe et vise à ignorer le peuple.

B/ …qui deviennent minoritaire à la fin du XIXème.

On retrouve une similitude entre orléanisme et légitimisme dans leur affaiblissement et dans leur perte de popularité. En effet, sous le Second Empire, les légitimistes très hostiles au coup d’état du 2 décembre 1851 s’abstinrent de participer à la vie politique.

Les orléanistes hostiles au régime bonapartiste se rangent dans l’opposition.

Le refus du Comte de Chambord, candidat à la restauration monarchique en 1873 pousse les orléanistes à se regroupent autour de Thiers (chef politique du pouvoir exécutif de la République Française en 1871) après répression de la Commune insurrectionnelle de Paris en 1871.

II Divergences de ces deux courants

La différence fondamentale entre orléanisme et légitimisme, c’est le refus des légitimistes de la branche cadette des bourbons : la maison d’Orléans qui accède au trône en 1830 avec Louis Philippe. En effet, le prédécesseur de Louis Philipe, Charles X était du coté des légitimistes, il voulait en finir avec les revendications des libéraux ; le 16 mai 1830 il décide de dissoudre la chambre des députés en utilisant l’article 14 de la chartre et signe quatre ordonnances qui le mèneront à son abdication. Dès lors, la droite se scinde en une royaliste droite conservatrice et une droite royaliste libérale.

A/ La droite royaliste libérale, orléaniste

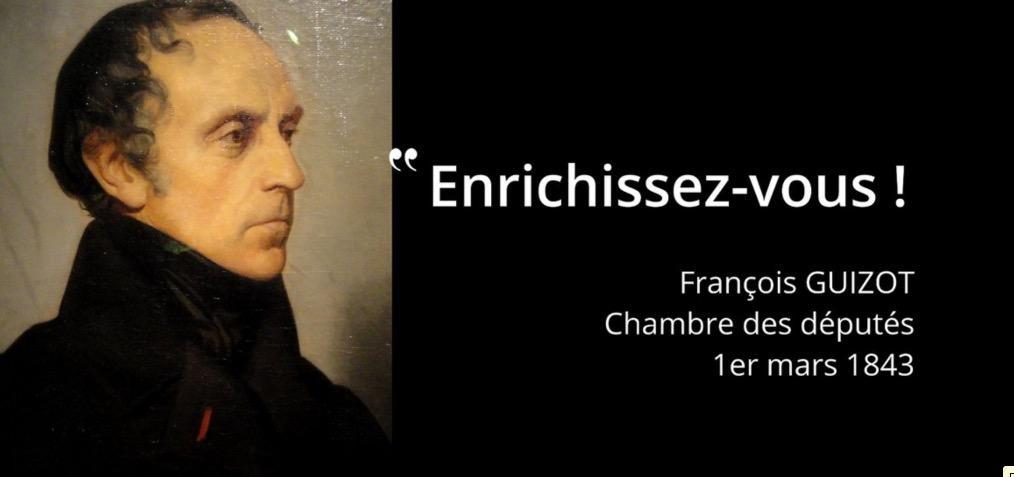

Durant tout le XIXème siècle, l’orléanisme par son caractère de juste milieu entre la réaction incarnée par les légitimistes et la tendance révolutionnaire, apparut comme le régime idéal pour une grande partie de la bourgeoisie qui souhaitait consolider les acquis de la révolution. L’orléanisme réside dans l’attitude politique de tous ceux qui désire le rétablissement d'une monarchie constitutionnelle fondée sur le consentement du peuple, appuyée sur la richesse et les capacités de chacun. Il prône régime parlementaire dans lequel le chef de l'État a un rôle prépondérant, le gouvernement étant responsable à la fois devant le Parlement et le chef de le l'État. Et en cela il s’inspire grandement de la monarchie parlementaire anglaise. En effet, ils s’opposent à l’absolutisme et veulent que le roi cède plus de pouvoir à son parlement.

L’orléanisme s’appuie sur le Parlement avec un système bicaméral.

En matière économique, ils prônent un libéralisme excluant quasiment toute intervention de l’état dans le secteur économique. Et en politique extérieure il affiche une volonté de paix et de modération, contrastant largement avec l’impérialisme de la période napoléonienne. Les orléanistes s’appuient sur deux forces : les milieux de la grande bourgeoisie et les notables, qui sont d’ailleurs les seuls à pouvoir voter, en raison de l’instauration du cens électoral.

B/ La droite royaliste conservatrice, légitimiste

La doctrine légitimiste se fonde sur le droit naturel divin et sur une application stricte des lois fondamentales du royaume. Cette idéologie est fondée sur le refus de tout compromis vis-à-vis du libéralisme ou avec la démocratie. Alors que les monarchistes constitutionnels (orléanistes) tentent d’adapter le système monarchique à l’esprit du temps, les monarchistes traditionnels construisent une doctrine impliquant le refus systématique à tout changement. Ce parti était considéré comme une force politique réelle jusqu’au ralliement de l’Église à la IIIème République en 1890, ce ralliement, confirmé par le pape, ôta au légitimisme un combat essentiel, celui de l’ultramontanisme (orientation favorable à la primauté, spirituelle et juridictionnelle, du pape sur le pouvoir politique). Le légitimisme crut en deux moments de l’histoire à sa victoire : en 1851-1852, quand les légitimistes apportèrent un large soutien au coup d’état de Louis Napoléon Bonaparte en espérant pouvoir lui substituer très vite le Comte de Chambord et entre 1871 et 1876 durant la période de l’ordre moral où ils virent leur électorat se renforcer. Les légitimistes se recrutent en général dans la noblesse et les élites de la magistrature ; certains tels le fondateur de l’Univers, Louis Veillot venaient de milieu plus modeste ; souvent représentés à la Chambre Haute (sénat), ils étaient alors les élus d’une France catholique et rurale, la ‘ France de l’Ouest’.

Seul le temps à une légitimité.

En outre, pour ces monarchistes, le système d’ancien régime traditionnel est le mieux adapté au tempérament national. Seulement en 1815, ils sont plus royalistes que le roi, ils souhaitent non seulement retourner aux principes d’avant 1789, mais mieux encore ils désirent un retour aux principes d’avant les philosophes des Lumières (principes purement rationnels, déiste et anticléricaux qu’ils condamnent. Pour eux, la révolution et les Lumières ont brisé la tradition. Et ils mettent en avant une série d’images sanglantes pour évoquer la révolution (terrorisme de la convention, anarchisme des Montagnards). De même, ils dénoncent la corruption sous le Directoire, et celle des révolutionnaires. Pendant la période napoléonienne, ils assimilent le régime à une dictature même si sous l’empire une grande partie de ces monarchistes s’est ralliée au régime. Une minorité est restée fidèle à la famille des Bourbons. Sous la restauration, ces monarchistes considèrent que Louis XVIII a été beaucoup trop conciliant.

Résumer avec l'IA :

Si vous désirez une aide personnalisée, contactez dès maintenant l’un de nos professeurs !

Bonjour Simon, et bravo pour ce document. il résume très bien le cours du lycée en première. Encore bravo. Emmanuel

Merci beaucoup pour ce cours, je suis aussi à l’UPPA et cela m’a été d’une grande aide :)