Chapitres

Les causes de la corrosion

Petit rappel

- une solution de pH égal à 7 est considérée comme étant neutre ;

- une solution de pH inférieur à 7 est considérée comme étant acide. De ce fait, plus son pH diminue, plus elle est acide ;

- une solution de pH supérieur à 7 est considérée comme étant basique. De ce fait, plus son pH augmente, plus elle est basique.

Les conséquences de la corrosion

La carbonatation du béton correspond à une carbonatation qui va provoquer la dégradation des bétons armés. En effet, cette réaction est la première responsable de la mise à nu des armatures en acier des bétons armé. Lorsque l’on parle de carbonatation, on y associe un phénomène de retrait que l’on appelle retrait de carbonatation. Cette réaction entraîne alors des problèmes de durabilité puis de résistance sur les structures construites avec du béton armé. En effet, les barres d’acier qui permettent de garantir la résistance de la structure vont se mettre à gonfler sous l’effet de la corrosion et vont provoquer l’éclatement de l’enrobage. En plus de cela, le matériau va subir un retrait causé par la carbonatation. On peut alors observer une mise à nu de l’acier qui va commencer à se corroder.

La fabrication du matériau

Le ciment : liant du béton

Le ciment correspond à un liant hydraulique, cela signifie qu’il est capable de durcir sous l’action de l’eau. Utilisé dans la préparation du béton, il est également utilisé, et de façon très fréquente, dans la fabrication de dallage, de parpaings, d’enduits mais aussi de mortiers. Les différents ciments sont classé sous la dénomination « CEM » suivi d’un chiffre romain compris entre I et V lui-même suivi d’une lettre en majuscule qui est choisie selon la teneur en clinker mais aussi d’autres composants comme la chaux, les fumées de silice et la pouzzolane. Aujourd’hui, on n’utilise plus le terme de ciment de Portland, et ce depuis la fin des années 1970, pour utiliser le CPA qui correspond au ciment Portland pur et le CPJ qui correspond au ciment Portland composé qui seront à leur tour désuets suite à la mise en place d’une norme européen. Pour obtenir du ciment, on utilisait à l’origine une réaction endothermique se déroulant lors de la mise en présence du calcaire avec de l’argile. Lorsque ces deux composants sont mélangés avec de l’eau afin de permettre la prise et l’agglomération des sables et granulats entre eux. Cependant, on ajoute aujourd’hui d’autres composants à ce mélange selon l’utilisation future de celui-ci. Il est alors possible de constituer avec ces mélanges sur mesure des roches artificielles, des bétons ou encore des mortiers.

Le béton

Le béton correspond à un assemblage de matériaux de nature minérale. En effet, il est constitué de matières inertes, appelées granulats ou agrégats comme le gravier ou le sable et un liant comme le ciment, le bitume ou encore l’argile. Ce liant correspond alors à une matière qui permet d’agglomérer d’autres éléments, permettant ainsi l’ajout d’adjuvants capables d’influer sur les propriétés physiques et chimiques du mélange pour adapter celui-ci à l’utilisation prévue. Lorsque l’on met se mélange en présence d’eau, celui-ci devient une pâte dont l’homogénéité varie, permettant ainsi de décider si celui-ci sera moulé en atelier afin de constituer une pierre artificielle ou encore coulée sur un chantier. Lorsque l’on dit que le béton fait prise, on dit de celui-ci qu’il se solidifie. Quand on parle de béton de ciment, couramment appelé « béton », on parle d’un mélange de ciment, de granulats, d’eau et d’adjuvants. Il existe différents type de bétons de ciment comme :

- Le béton armé qui correspond à un matériau composite, composé d’une armature en acier recouverte de béton ;

- Le béton extrudé qui est régulièrement utilisé en technique routière. Ce type de béton correspond à un béton extrudé qui est donc coulé en place à l’aide de machines à coffrages glissants, que l’on appelle machines à extruder ou extrudeuses. Le béton extrudé permet ainsi la réalisation de murets de sécurité, de bordures ainsi que de dispositifs de retenue sur des linéaires importants. ;

- Le béton projeté ou gunite qui correspond à un béton propulsé, après malaxage, sur un support sous forme de jet ;

- Le béton autoplaçant qui correspond à un béton de ciment capable, sous le seul effet de la pesanteur, de se mettre en place dans les coffrages même les plus complexes et très encombrés sans nécessiter pour autant des moyens de vibration qui permettent de consolider le mélange. On obtient ainsi un produit très homogène ;

- Le béton cellulaire qui correspond à un bloc isolant réalisé en autoclave ;

- Le béton cyclopéen qui correspond à un béton contenant des gros blocs de pierre, des moellons, des galets, etc. ;

- Le béton hautes performances qui correspond à un béton présentant une très forte résistance à la compression ;

- Le béton translucide qui correspond à un matériau de construction en béton capable de transmettre la lumière grâce à la présence d’éléments optiques intégrés ;

- Le bloc de béton qui correspond à un élément de maçonnerie moulé ;

- Et le béton désactivé qui correspond au nom donné à un béton où l’on peut trouver sur sa surface des granulats de couleur. On est capable d’obtenir un tel béton grâce à la pulvérisation d’un désactivant sur la surface fraîche d’un béton au moment de son coulage. Suite au séchage de ce béton, il est nécessaire de procéder à un rinçage à haute pression de la surface afin de faire apparaître les granulats.

Exercice : les effets corrosifs de l'eau sur le fer

A noter que le pH est plus généralement mesuré grâce au pH-mètre, celui-ci reposant sur l’électrochimie et restant plus précis que le papier pH qui n’est qu’un indicateur. Le pH-mètre est appareil composé d’une électrode combinée spéciale, également appelée électrode de verre, ou encore de deux électrodes séparées. De façon générale, l’électrode de référence utilisée dans les pH-mètre correspond à une électrode au calomel saturée, également notée ECS.

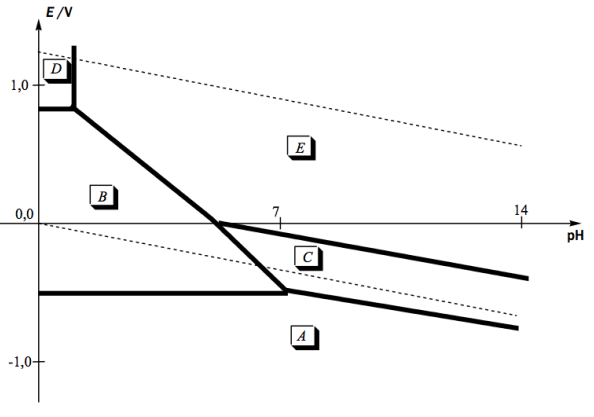

- A quoi correspondent les traits pointillés ?

- Quels sont les degrés d'oxydation du fer dans les solides considérés ?

- Attribuer à chaque domaine du diagramme une espèce du fer.

- Ecrire l’équation-bilan de la réaction concernant le fer métallique en présence d’eau et en absence de dioxygène dissous, dans un milieu fortement basique.

- On observe que dans un béton armé sain (non carbonaté) on risque peu la corrosion des armatures métalliques internes. Expliquer et nommer le phénomène ainsi observé.

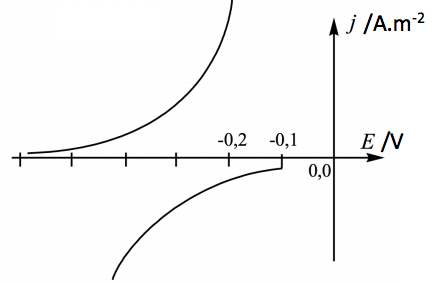

La carbonatation du béton est un phénomène susceptible d’initier la corrosion, car il est associé à une diminution du pH des solutions interstitielles. On étudie le phénomène sur un béton armé carbonaté. L’étude est menée à partir de courbes densité de courant-potentiel. La figure suivante représente les courbes relatives à l’oxydation du fer en ions Fe2+ et à la réduction de l’eau en dihydrogène.

- Associer à chaque courbe le phénomène correspondant. Faire figurer la position du potentiel de corrosion Ecor et de la densité de courant de corrosion jcor.

Les valeurs de potentiel mis en jeu dans les phénomènes de corrosion correspondent souvent au domaine de validité de l’approximation de Tafel : les courbes densité de courant-potentiel sont alors généralement des exponentielles et on a la relation [ Delta E = a + b times log left( \frac { I _ j } { I } right) ] On fournit les résultats expérimentaux suivants, indiquant la valeur de la densité de courant j mesurée dans une armature immergée dans un béton (en A.m-2 ), en fonction du potentiel E (en V) auquel est soumis l’armature.

| E en volt | log (Ij/I) |

|---|---|

| -0,7 | -5,7 |

| -0,6 | -5,5 |

| -0,5 | -5,3 |

| -0,2 | -5,7 |

| -0,1 | -6,1 |

| 0,0 | -6,5 |

- A partir d’une construction à préciser, déterminer la valeur numérique du potentiel de corrosion et de la densité de courant de corrosion.

La corrosion de l’armature d’un béton armé carbonaté se traduit par une réduction de l’épaisseur ou de la section transversale de l’armature dans le temps.

- Exprimer la vitesse de réduction de l’épaisseur e (donnée par de/dt) en fonction de : la densité surfacique du courant de corrosion jcor, la masse molaire M du fer, la masse volumique ρ du fer et la constante de Faraday F.

- Application numérique: pour une densité du courant de corrosion égale à 1,0 μA/cm2, calculer la vitesse de réduction de l’épaisseur de l’armature en μm/an.

Données

- Constante des gaz parfaits : R = 8,3 J.K-1.mol-1

- Constante de Faraday : F = 96500 C.mol-1

- Constante de Nernst à 298 K : (RT/F) * ln(10) = 0,06V

- Masse molaire du fer : 55 g.mol-1

- Masse volumique du fer : ρ = 8000 kg.m-3 .

Résumer avec l'IA :

Si vous désirez une aide personnalisée, contactez dès maintenant l’un de nos professeurs !