Chapitres

- 01. Problématique

- 02. Analyse du problème

- 03. Accorder un instrument de musique

- 04. Rappel sur les ondes

- 05. La propagation du son dans l'air

- 06. Le son produit par un instrument de musique

- 07. Le décibel

- 08. La pression acoustique

- 09. L'intensité acoustique

- 10. La puissance acoustique

- 11. Réalisation d'un exercice type

- 12. Validation du résultat

Problématique

Instrument de musique à corde pincée ou frappée : comment déterminer la vibration de la corde en fonction de son excitation ?

Analyse du problème

- Corde tendue : les deux grandeurs naturelles qui décrivent la vibration de la corde sont la vitesse et la tension, soit (vz ,Tz) dans le cas particulier unidimensionnel.

- La corde étant fixée en deux points, il est naturel de rechercher la solution sous la forme d'une superposition d'ondes stationnaires, ces deux points constituant des nœuds.

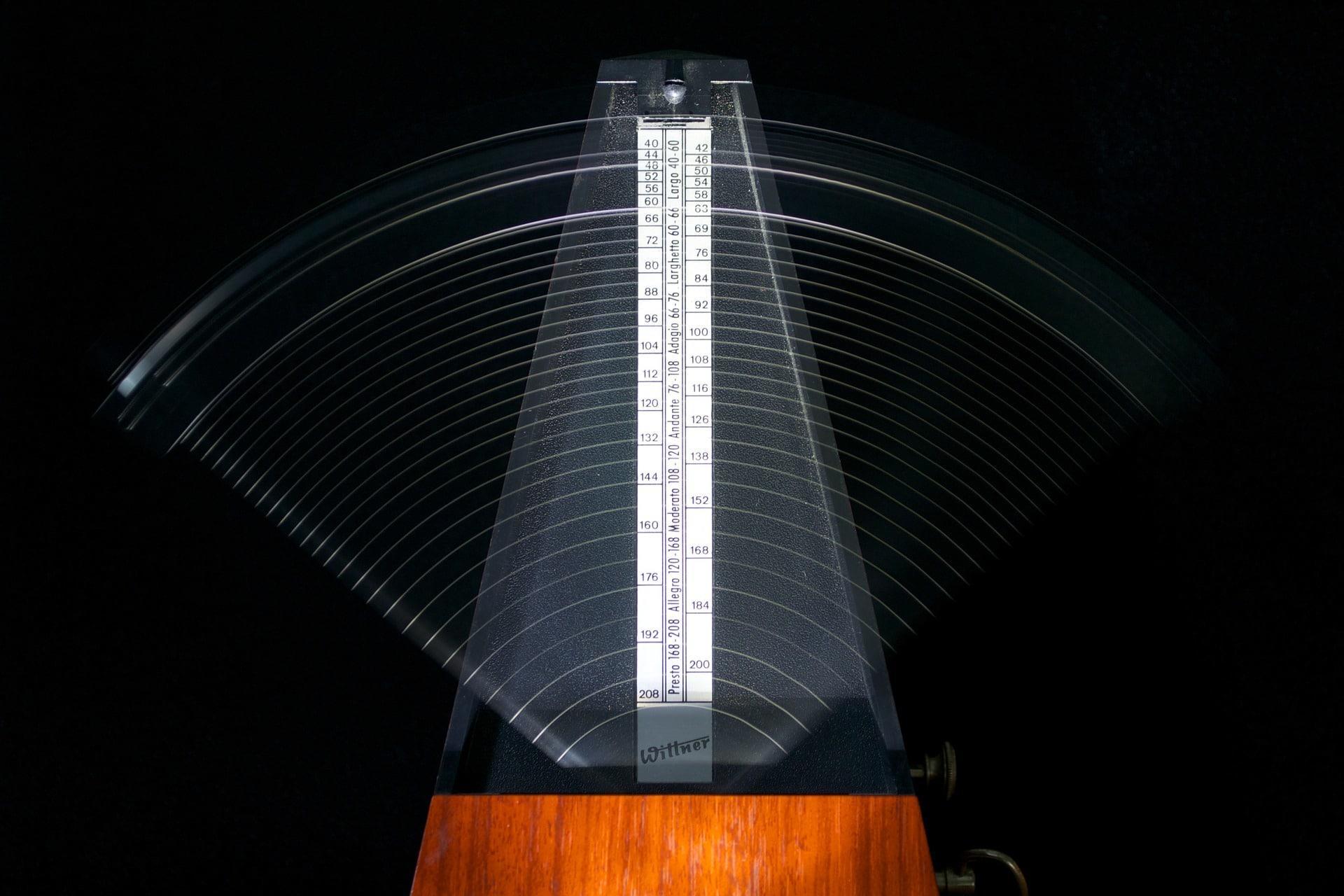

Accorder un instrument de musique

Le battement

D'un point de vue physique, un battement est une modulation périodique d'un signal. Ce dernier est constitué d'une superposition de deux signaux de deux fréquences différentes mais proches. En effet, l'oreille humaine ne peut entendre deux sons différents que si leurs fréquences sont au moins éloignées de 0,5 Hertz à 5 Hertz. Pour que les battements soient audibles par l'oreille, il faut que plusieurs conditions soient réunies telles que :

- Le battement doit être assez rapide (si la période est supérieure à 5 secondes alors le battement ne s'entendra pas) ;

- Le battement ne doit pas être trop rapide sinon on pourra en distinguer les deux composantes ;

- Les deux intensités des deux ondes doivent être environ égales afin que l'une ne se superpose pas à l'autre et la masque.

Les ondes mécaniques formées par les instruments de musique sont des ondes sinusoïdales. La fréquence de ces ondes définit la hauteur de la musique. Ces ondes sont aussi périodiques. Si l'on analyse de manière mathématique ces ondes musicales, on remarque que la somme de deux sinusoïdes est égale à la moyenne des fréquences de ces deux ondes sinusoïdales.

La période d'une onde musicale

La fréquence des ondes

La fréquence caractérise le nombre de vibrations en une seconde. Calculée en Hertz de symbole Hz, on l'obtient par le calcul suivant : [ f = \frac { 1 } { T } ] A titre d’exemple, la voix humaine produit des sons d'une fréquence allant de 50 Hz à 1000 Hz.

L'amplitude d'une onde

L'amplitude correspond à la variation de la pression du milieu dans lequel se propage l'onde dans le cas d'une onde acoustique. Pour une onde électromagnétique, son amplitude est sa tension maximale. Amplitude : L'amplitude, c'est la tension maximale, elle se note Umax. Son unité est le Volt (V).

La longueur d'onde

La longueur d'onde est caractérisée par la plus petite distance entre deux points de l'onde situés au même endroit. sur l'axe des ordonnées. Représentant la distance parcourue par l'onde durant sa période, il s'agit de son équivalent spatial.

Rappel sur les ondes

Une onde correspond à une déformation ou une vibration qui se propage dans un milieu défini. Il existe trois types différents d’ondes :

- Mécanique : Les ondes magnétiques nécessitent une matière qui se déforme afin de se propager. Ce matériau a la capacité recouvrer son état initial grâce aux forces de restauration qui inversent la déformation.

- Électromagnétique : Les ondes électromagnétiques quant à elles n’ont pas besoin de support pour se déplacer : elles correspondent à des oscillation périodiques de champs électriques et magnétiques qui peuvent alors se déplacer dans le vide.

- Gravitationnelle : Les ondes gravitationnelles n’ont plus de support pour se déplacer puisque ce sont les déformations de la géométrie de l’espace-temps qui se propagent.

La périodicité d'une onde

Un phénomène périodique est un phénomène qui se reproduit indéfiniment identique à lui-même à intervalles de temps égaux.

A tout phénomène périodique, est donnée sa période T et s'exprime en secondes. C'est la plus petite durée au bout de laquelle le phénomène se reproduit.

Fréquence : On peut noter fréquence f ou N et s'exprime en Hertz (Hz). C'est le nombre de fois que le phénomène se reproduit en une seconde.

[ f = \frac { 1 } { T } ]

La double périodicité des ondes mécaniques périodiques progressives

Prenons pour exemples deux points : M1 et M2. M1 et M2 vont reproduire le mouvement de la source. Ils vont vibrer à la même fréquence. Un point du milieu de propagation va se retrouver dans le même état vibratoire au bout d'une durée : T source. Les trois points M , M' et M'' se retrouvent au même instant dans le même état vibratoire, on dit qu'ils vibrent en phase. Ces points on les retrouve à intervalle d'espace régulier dans un milieu. On parle donc de périodicité spatiale. Longueur d'onde : La distance séparant deux points consécutifs du milieu vibrant en phase est appelée longueur d'onde. On la note λ et s'exprime en mètre. Autrement dit, la longueur d'onde correspond à la distance parcourue par l'onde dans le milieu matériel pendant une période de vibrations de la source.

La propagation du son dans l'air

- La nature du milieu ;

- La température du milieu ;

- Et la pression du milieu.

Ainsi, dans un gaz parfait, on peut obtenir la vitesse de propagation d'une onde sonore avec la relation suivante : [ c = frac { 1 } { \sqrt { rho chi _{S} } } ] Avec :

- ρ correspondant à la masse volumique du gaz ;

- Et χS correspondant à la compressibilité isentropique du gaz.

Il est également possible d'observer une diminution de la vitesse du son lorsque :

- La densité du gaz augmente, on appelle cela l'effet d'inertie ;

- La compressibilité du gaz, c'est à dire sa capacité à changer de volume selon la pression qu'il subit, augmente.

Pour calculer la vitesse du son dont l'unité est, rappelons-le, le mètre par seconde, il est possible d'utiliser l'expression suivante : [ c _ { text { air } } = 330 + 0,6 times T ] avec T la température en degré Celsius. Mais il est possible d'être plus précis en utilisant les degrés Kelvin. On doit alors se servir de l'expression suivante : [ c _ { text { air } } = 20 times \sqrt { T } ] Notons que, de façon générale, la vitesse du son dans l'eau est de 1 500 m.s-1. Mais il existe de nombreux milieux où les ondes sonores peuvent se propager de façon encore plus rapide. On peut alors prendre l'exemple de l'acier au sein duquel les ondes se propage une vitesse comprise entre 5 600 et 5 900 m.s-1. Cependant, une onde sonore est incapable de se propager dans le vide puisqu'il faut nécessairement la présence de matière déformable pour que la vibration puisse se propager.

Le son produit par un instrument de musique

Le décibel

Le décibel, en acoustique environnementale, permet d'indiquer le niveau de bruit. En effet, cette grandeur permet d'exprimer le rapport de puissance existant enter la pression acoustique et une valeur de référence qui a été choisie comme correspondant à un son imperceptible. D'une façon générale, le niveau sonore en champ libre, ce qui signifie sans obstacle sur le trajet de l'onde, est inversement proportionnel au carré de la distance, c'est-à-dire à la distance multipliée par elle-même.

La pression acoustique

La pression acoustique correspond à une grandeur physique qui stimule l'audition humaine. La plage de pression qui donne un niveau sonore perceptible par l'Homme est comprise entre un rapport de un et plusieurs millions. Attention cependant, la percepteur du volume sonore est, de façon approximative, logarithmique. Cela signifie alors qu'une augmentation définie du volume correspondra à multiplier la pression par un facteur qui est identique. C'est pourquoi on ne convertit que très rarement la mesure du bruit, qui est de façon générale, correspondant à la pression acoustique en décibel.

L'intensité acoustique

Afin de déterminer les chemins de propagation des sons dans un environnement, les études acoustiques utilisent fréquemment l'intensité acoustique. Cette grandeur correspond à la représentation de la puissance acoustique qui est transmise dans une direction définie. S'établissant généralement à partir d'un gradient de pression, on utilise logiquement un réseau de capteurs ou encore en ensemble de capteurs de vitesse acoustiques que l'on couple à un capteur de pression. Attention toutefois aux confusions. En effet, parler d'une intensité acoustique n'induit pas toujours que l'on parle d'un niveau sonore. Il suffit pour démontrer cela de prendre l'exemple d'une onde stationnaire : son intensité est nulle alors que la pression acoustique ne l'est pas et l'on entend pourtant un son.

Une onde dite stationnaire correspond à la propagation simultanée et dans des sens opposés de plusieurs ondes de même fréquence et de même amplitude dans un même milieu. Ainsi, on observera une figure dont certains points sont fixes, appelés nœuds de pression, dans le temps. Il est alors possible d’observer une vibration stationnaire et d’intensité différente en chaque point observé au lieu de pouvoir observer une onde qui se propage.

La puissance acoustique

Afin de comparer deux sources de bruit, il est nécessaire d'utiliser la puissance acoustique qui s'exprime en dB SWL. Il est possible d'obtenir la valeur de cette grandeur en plaçant la source que l'on souhaite tester dans une chambre réverbérante afin que les sons soient mélangés dans toutes les directions. Mais il est également possible d'obtenir cette valeur en effectuant une série de mesures tout autour de la source sonore à tester.

Réalisation d'un exercice type

- Conditions aux limites

- Modes propres

- Résolution mathématique

Validation du résultat

- Exemples de conditions limites

- instrument à corde pincée

- instrument à corde frappée

- instrument à vent

- Ordre de grandeur des fréquences

Résumer avec l'IA :

Si vous désirez une aide personnalisée, contactez dès maintenant l’un de nos professeurs !

Juste pour vous remercier