Chapitres

Usages courants, exemples

Quand un réparateur cherche la cause d’une panne, il remonte le cours d’un processus pour trouver le moment où la défaillance s’est produite. Lorsque les pouvoirs publics accordent à la lutte contre l’illettrisme le titre de « grande cause nationale de l’année », ils déclarent solennellement que combattre ce fléau sera la mobilisation prioritaire.

Une cause est donc soit un élément qui produit un effet, soit un but à défendre, souvent important et collectif.

Quand on déclare que, pour un sportif, remporter la victoire n’est pas une fin en soi, que battre l’adversaire est secondaire, on veut dire que la véritable finalité de la compétition est le plaisir (rivaliser n’est alors qu’un moyen).

Définitions

Le mot fin désigne donc, d’une part, la cessation d’une action, d’un phénomène, leur aboutissement effectif, d’autre part, la finalité, c'est-à-dire le projet, l’intention. La réflexion philosophique se réfère le

plus souvent au deuxième sens.

Employer le mot cause, c’est envisager une relation de nécessité entre des faits. Qu’on soit sûr ou que cela reste une hypothèse, on déclare qu’un certain élément est indispensable dans cette relation : sans

lui, rien ne se produirait, ou bien le processus serait différent. Cet élément sans lequel le reste n’est pas

concevable ou ne pourrait pas s’expliquer est une cause. L’autre élément est l’effet.

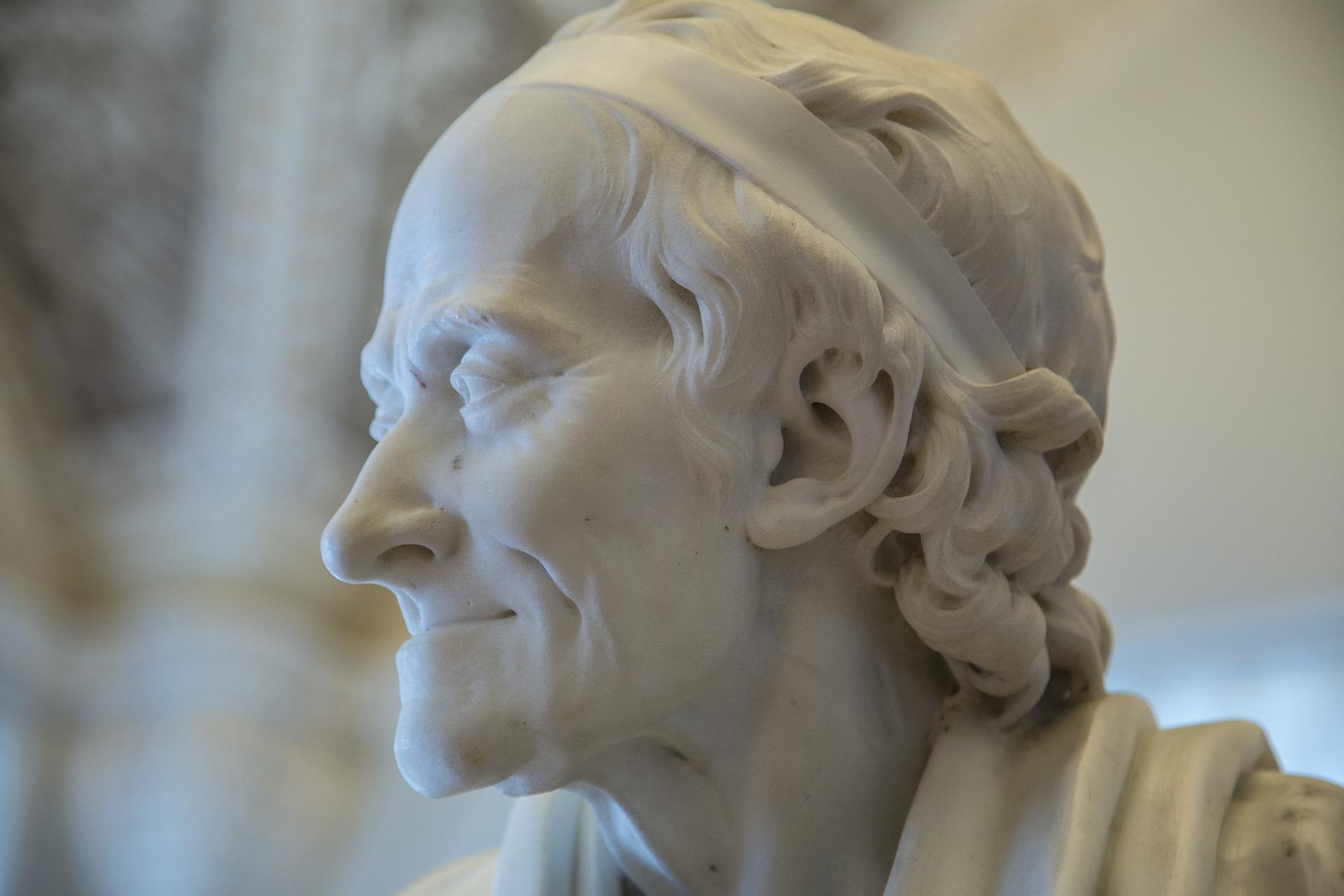

Usages philosophiques

Aristote, prenant l’exemple d’une statue, a distingué quatre causes : matérielle (le marbre), formelle (le personnage représenté), efficiente (le sculpteur et son travail), finale (le but de l’artiste, comme la beauté ou la gloire). On ne retient généralement plus aujourd’hui que les deux dernières causes. Pour expliquer les phénomènes naturels, on envisage une causalité « efficiente », sans faire intervenir une intention (les

finalités, au sens de motivations, n’existent que chez les êtres conscients).

Le finalisme, qui consistait à voir des causes finales à l’œuvre dans la nature, n’est plus une position facilement tenable : on n’accepte plus d’expliquer, par exemple, la forme d’un organisme par une « intention naturelle ». Le déterminisme est le principe que tout phénomène s’explique par une ou des causes, les mêmes causes produisant les mêmes effets.

Dans les actions humaines, un problème moral se pose : pour excuser la violence ou la contrainte, on déclare parfois que « la fin justifie les moyens ». Mais quelles sont les fins effectivement

justifiées ?

Si vous désirez une aide personnalisée, contactez dès maintenant l’un de nos professeurs !