Chapitres

Le poème étudié

Homme ! libre penseur - te crois-tu seul pensant

Dans ce monde où la vie éclate en toute chose :

Des forces que tu tiens ta liberté dispose,

Mais de tous tes conseils l'univers est absent.Respecte dans la bête un esprit agissant :...

Chaque fleur est une âme à la Nature éclose ;

Un mystère d'amour dans le métal repose :

« Tout est sensible ! » - Et tout sur ton être est puissant !Crains dans le mur aveugle un regard qui t'épie

A la matière même un verbe est attaché...

Ne la fais pas servir à quelque usage impie !Souvent dans l'être obscur habite un Dieu caché ;

Et comme un oeil naissant couvert par ses paupières,

Un pur esprit s'accroît sous l'écorce des pierres !Gérard de Nerval, Odelettes, 1853

Méthode du commentaire composé en poésie

Avant la lecture

Il faut étudier le paratexte, c'est-à-dire le titre, l'auteur, la date, etc. Ces informations doivent être recoupées avec vos connaissances émanant du cours (courant littéraire, poète, recueil, etc.).

Le titre engage également à des attentes. Il donne des indices sur la nature du poème que le lecteur s'apprête à lire.

En poésie, la forme est décisive : regarder le texte « de loin » permet d'avoir déjà une idée de la démarche du poète :

- Vers, strophes ?

- Si vers : vers réguliers, vers libres ?

- Si vers réguliers : quel type de rimes ?

- Le nombre de strophes...

Pour la lecture

Nous vous conseillons de lire le poème plusieurs fois, avec un stylo à la main qui vous permettra de noter ou souligner une découverte, une idée.

1ère lecture :

- Identifier le thème général du poème,

- Identifier le registre : comique ? pathétique ? lyrique ? etc.,

- Identifier les procédés d'écriture pour diffuser le sentiment du registre choisi : l'exclamation ? La diérèse ? etc.

2ème lecture :

- Dégager le champ lexical,

- Place des mots : un mot au début du vers n'a pas la même valeur qu'un mot placé en fin de vers,

- Déceler les figures de style (généralement très nombreuses dans un poème),

- Travail sur les rimes : lien entre des mots qui riment, rimes riches ou faibles, etc.,

- Analyse du rythme avec les règles de métriques.

En filigrane, vous devez garder cette question en tête pour l'analyse des procédés d'écriture : comment le poète diffuse-t-il son thème général et comment fait-il ressentir au lecteur ses émotions ?

Rédaction du commentaire

| Partie du commentaire | Visée | Informations indispensables | Écueils à éviter |

|---|---|---|---|

| Introduction | - Présenter et situer le poète dans l'histoire de la littérature - Présenter et situer le poème dans le recueil - Présenter le projet de lecture (= annonce de la problématique) - Présenter le plan (généralement, deux axes) | - Renseignements brefs sur l'auteur - Localisation poème dans le recueil (début ? Milieu ? Fin ? Quelle partie du recueil ?) - Problématique (En quoi… ? Dans quelle mesure… ?) - Les axes de réflexions | - Ne pas problématiser - Utiliser des formules trop lourdes pour la présentation de l'auteur |

| Développement | - Expliquer le poème le plus exhaustivement possible - Argumenter pour justifier ses interprétations (le commentaire composé est un texte argumentatif) | - Etude de la forme (champs lexicaux, figures de styles, rimes, métrique, etc.) - Etude du fond (ne jamais perdre de vue le fond) - Les transitions entre chaque idée/partie | - Construire le plan sur l'opposition fond/forme : chacune des parties doit contenir des deux - Suivre le déroulement du poème, raconter l'histoire, paraphraser - Ne pas commenter les citations utilisées |

| Conclusion | - Dresser le bilan - Exprimer clairement ses conclusions - Elargir ses réflexions par une ouverture (lien avec un autre poème, un autre poète ? etc.) | - Les conclusions de l'argumentation | - Répéter simplement ce qui a précédé |

Ici, nous détaillerons par l'italique les différents moments du développement, mais ils ne sont normalement pas à signaler. De même, il ne doit pas figurer de tableaux dans votre commentaire composé. Les listes à puces sont également à éviter, tout spécialement pour l'annonce du plan.

En outre, votre commentaire ne doit pas être aussi long que celui ici, qui a pour objectif d'être exhaustif. Vous n'aurez jamais le temps d'écrire autant !

Le commentaire composé du poème

Introduction

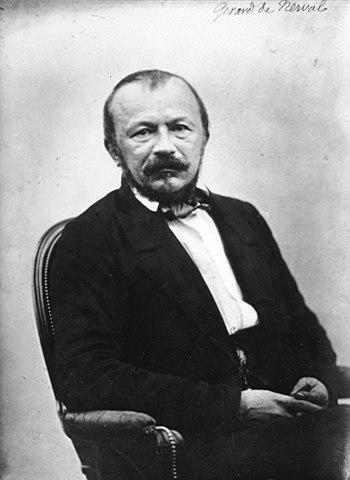

Gérard de Nerval est un poète français né en 1808 et mort en 1855. Il est l'un des principaux représentants du romantisme français, et aura par ailleurs contribué à diffuser le romantisme allemand en France, par ses traductions du Faust de Goethe.

Son poème intitulé « Vers dorés » clôture le recueil Les Chimères, qui est lui-même composé de 12 sonnets, publiés en 1853 à la fin des Filles du Feu. Dans ses vers, il incrimine l'Homme pour ses sentiments de toute-puissance, qui le font se sentir au-dessus de la Nature, pourtant elle-même douée d'âme.

Annonce de la problématique

Dès lors, en quoi Nerval se fait-il le porte parole d'une Nature mystérieuse et vivante ?

Annonce du plan

Nous montrerons, dans une analyse linéaire, comment Nerval condamne d'abord la vanité humaine, avant d'inviter l'Homme à prêter l'oreille aux signes merveilleux qui peuplent la Nature.

Développement

La condamnation de l'Homme

La vanité de l'Homme

Dans le premier quatrain, Nerval condamne d'emblée la vanité de l'Homme, qui croit en sa supériorité face à la nature.

La proposition exclamative nominale du vers 1 (« Homme ! ») n'est en effet rien d'autre qu'une interjection qui vise à placer l'Homme sur le banc des accusés, d'un ton scandalisé. Cette connotation incriminante est renforcée par la proposition interrogative qui suit : « [...] te crois-tu seul pensant/Dans ce monde où la vie éclate en toute chose » - car c'est l'accusé que l'on interroge.

L'utilisation du discours direct interpelle et concerne le lecteur, lui-même Homme : il y a donc, encore une fois, une démarche de scandale, de rupture.

Dans ce premier vers, toujours, il y a la transposition du mot « penseur », à l'hémistiche, en « pensant », à son terme : c'est que Nerval prépare déjà le sujet de la connexion, de la correspondance, soit l'idée qu'il s'apprête ensuite à défendre.

Au vers 3 ainsi qu'au vers 7, le poète bouscule également la syntaxe : « Des forces que tu tiens ta liberté dispose, » fait écho à « Un mystère d'amour dans le métal repose : ». Là encore, c'est l'idée de correspondance qui se fait jour : comme au sein de la Nature, dans ce poème, tout est lié.

Enfin, les deux derniers vers du premier quatrain procèdent par raisonnement concessif, mêlé au présent gnomique (= présent de vérité générale) : le poète se fait professeur, enseignant à son lecteur, l'Homme qui pèche par son orgueil, le respect d'une nature omniprésente, même aux endroits impensables pour lui.

Les leçons

Le deuxième quatrain commence sur une mise en garde, via l'impératif « Respecte ». Cela ouvre la voie aux leçons qui vont suivre ; en effet, chacun des trois vers suivant est marquée par les présences de nouveaux présents gnomiques. L'auteur affirme des faits qui ne sont pas discutables.

Le poète entreprend ainsi d'expliquer à l'Homme que l'animal, d'abord, est doué d'un « esprit agissant » ; mais aussi dans « chaque fleur » et dans « le métal ». Cela réalise une trinité exhaustive de la Nature (la faune, la flore, la pierre) soudain personnifiée, puisqu'à chacune de ses parties prenantes est associée une caractéristique humaine (« esprit », « âme » ou « amour »). On remarquera, dans la même veine personnifiante, la majuscule au mot « Nature ».

L'auteur convoque enfin Pythagore, un philosophe grec : il s'agit dès lors d'un argument d'autorité, qui s'intègre parfaitement dans cette partie « pédagogique » du poème. Dans cette citation, l'adverbe « tout » reprend l'exhaustivité détaillée précédemment, adverbe que Nerval reprend lui-même avec ses propres mots, réactualisant une parole antique dans sa modernité. Là encore, il y a écho.

L'attention à la Nature

Prolongement didactique

Le premier tercet ne rompt pas brusquement avec ce qui lui précède. Il fait au contraire le lien : l'avertissement se change doucement en menace, avec la forme impérative dont on use sur le verbe « craindre ».

Le vers 10 est en outre mis en valeur par le rythme de l'alexandrin, avec une césure au milieu du vers, qui demeure pourtant difficile à lire : ainsi, il y a continuité dans l'unité, et lien entre le fond et la forme, c'est-à-dire entre le verbe poétique et la matière physique, à l'endroit même où il écrit :

A la matière même un verbe est attaché...

L'impératif est de retour dans le dernier vers de la strophe et fait écho au premier vers du second quatrain, en même temps qu'au premier vers du premier tercet. Ainsi, le poème clôt la strophe comme elle a commencé et clôt la partie didactique comme elle a commencé. De nouveau, les différents éléments se répondent, à la manière de la dynamique de la Nature.

Suspension et mise en garde

Le poème se termine dans une sorte de suspension et de mise en garde pour le futur.

Dans le premier vers apparaît ainsi un personnage divin, potentiellement dissimulé en tout endroit : c'est sous-entendre que chaque chose est habitée, et que la Nature est douée de conscience. On notera à ce titre le champ lexical de la dissimulation : « obscur », « habite », « caché », « couvert », « sous », ...

Le poème se termine fatalement sur un point d'exclamation, trace du lyrisme et du mystère, qui rapproche l'homme (« un pur esprit »), les végétaux (« l'écorce ») et les minéraux (« pierres »). Une nouvelle fois, tout est lié, tous les éléments de la nature ne font qu'un - et il s'agit, pour le lecteur, de s'en souvenir pour l'éternité.

Conclusion

Dans le poème « Vers dorés », Gérard de Nerval nous offre de considérer l'harmonie du monde de la Nature. Tout y est lié : les animaux, les végétaux, les métaux, les minéraux se répondent et s'influencent mutuellement.

Surtout, ces éléments de la Nature sont tous doués d'une puissance vitale, qui les rend largement similaires à l'Homme qui se croit unique et tout puissant. Le poète veut le révéler grâce à la forme du poème elle-même, se faisant voyant par les correspondances qu'il met au jour. Son destinataire, c'est ce lecteur auquel il s'adresse toujours au style direct, et volontiers à l'impératif.

Ouverture

On pourra dès lors, eu égard à la thématique manifeste de ce poème, le comparer à celui de Charles Baudelaire, « Correspondances », qui défend l'idée éponyme d'un unité dans la Nature, en 1857.

Si vous désirez une aide personnalisée, contactez dès maintenant l’un de nos professeurs !

De mémoire on a aussi Lamartine :

Objets inanimés avez-vous donc une âme

Qui s’attache à notre âme et la force à aimer.

Une analyse un peu rapide. Le poème est très très complexe en fait.

Bonjour

C’est une excellente et concise analyse

Meilleures salutations

Marc

Quelques remarques qui ne sont pas inutiles , mais on reste à la surface des choses. Cette critique distante, détachée, sans passion, ne m’éclaire en aucune façon….ceci réfère à cela, cela renvoie à ceci, ais rien sur la tour abolie?

Bonjour, peut-être trouverez-vous davantage votre bonheur avec ce commentaire-ci : https://www.superprof.fr/ressources/langues/francais/autres-niveaux-fr1/tout-niveau-fr1/roman-gerard-de-nerval-fich.html

Bonne journée.

Il faut lire: renvoie à Mausole, avait fait [i]avec[/i] sa femme, renvoie aux moments, une vraie musicalité.

L’étude est complète et très intéressante!