Chapitres

Le poème commenté

Morne esprit, autrefois amoureux de la lutte,

L'espoir, dont l'éperon attisait ton ardeur,

Ne veut plus t'enfourcher ! Couche-toi sans pudeur,

Vieux cheval dont le pied à chaque obstacle bute.

.

Résigne-toi, mon cœur ; dors ton sommeil de brute.

.

Esprit vaincu, fourbu ! Pour toi, vieux maraudeur,

L'amour n'a plus de goût, non plus que la dispute ;

Adieu donc, chants du cuivre et soupirs de la flûte !

Plaisirs, ne tentez plus un cœur sombre et boudeur !

.

Le Printemps adorable a perdu son odeur !

.

Et le temps m'engloutit minute par minute,

Comme la neige immense un corps pris de roideur ;

Je contemple d'en haut le globe en sa rondeur

Et je n'y cherche plus l'abri d'une cahute.

.

Avalanche, veux-tu m'emporter dans ta chute ?

.

Les fleurs du mal, 2ème édition, poème LXXX

Méthode du commentaire composé en poésie

Avant la lecture

Il faut étudier le paratexte, c'est-à-dire le titre, l'auteur, la date, etc. Ces informations doivent être recoupées avec vos connaissances émanant du cours (courant littéraire, poète, recueil, etc.).

Le titre engage également à des attentes. Il donne des indices sur la nature du poème que le lecteur s'apprête à lire.

En poésie, la forme est décisive: regarder le texte « de loin » permet d'avoir déjà une idée de la démarche du poète :

- Vers, strophes ?

- Si vers : vers réguliers, vers libres ?

- Si vers réguliers : quel type de rimes ?

- Le nombre de strophes...

Pour la lecture

Nous vous conseillons de lire le poème plusieurs fois, avec un stylo à la main qui vous permettra de noter ou souligner une découverte, une idée.

1ère lecture :

- Identifier le thème général du poème,

- Identifier le registre : comique ? pathétique ? lyrique ? etc.,

- Identifier les procédés d'écriture pour diffuser le sentiment du registre choisi : l'exclamation ? La diérèse ? etc.

2ème lecture :

- Dégager le champ lexical,

- Place des mots : un mot au début du vers n'a pas la même valeur qu'un mot placé en fin de vers,

- Déceler les figures de style (généralement très nombreuses dans un poème),

- Travail sur les rimes : lien entre des mots qui riment, rimes riches ou faibles, etc.,

- Analyse du rythme avec les règles de métriques.

En filigrane, vous devez garder cette question en tête pour l'analyse des procédés d'écriture : comment le poète diffuse-t-il son thème général et comment fait-il ressentir au lecteur ses émotions ?

Vous cherchez un cours de français ?

Rédaction du commentaire

| Partie du commentaire | Visée | Informations indispensables | Écueils à éviter |

|---|---|---|---|

| Introduction | - Présenter et situer le poète dans l'histoire de la littérature - Présenter et situer le poème dans le recueil - Présenter le projet de lecture (= annonce de la problématique) - Présenter le plan (généralement, deux axes) | - Renseignements brefs sur l'auteur - Localisation poème dans le recueil (début ? Milieu ? Fin ? Quelle partie du recueil ?) - Problématique (En quoi… ? Dans quelle mesure… ?) - Les axes de réflexions | - Ne pas problématiser - Utiliser des formules trop lourdes pour la présentation de l'auteur |

| Développement | - Expliquer le poème le plus exhaustivement possible - Argumenter pour justifier ses interprétations (le commentaire composé est un texte argumentatif) | - Etude de la forme (champs lexicaux, figures de styles, rimes, métrique, etc.) - Etude du fond (ne jamais perdre de vue le fond) - Les transitions entre chaque idée/partie | - Construire le plan sur l'opposition fond/forme : chacune des parties doit contenir des deux - Suivre le déroulement du poème, raconter l'histoire, paraphraser - Ne pas commenter les citations utilisées |

| Conclusion | - Dresser le bilan - Exprimer clairement ses conclusions - Elargir ses réflexions par une ouverture (lien avec un autre poème, un autre poète ? etc.) | - Les conclusions de l'argumentation | - Répéter simplement ce qui a précédé |

Ici, nous détaillerons par l'italique les différents moments du développement, mais ils ne sont normalement pas à signaler. De même, il ne doit pas figurer de tableaux dans votre commentaire composé. Les listes à puces sont également à éviter, tout spécialement pour l'annonce du plan.

En outre, votre commentaire ne doit pas être aussi long que celui ici, qui a pour objectif d'être exhaustif. Vous n'aurez jamais le temps d'écrire autant !

Le commentaire du poème

Introduction

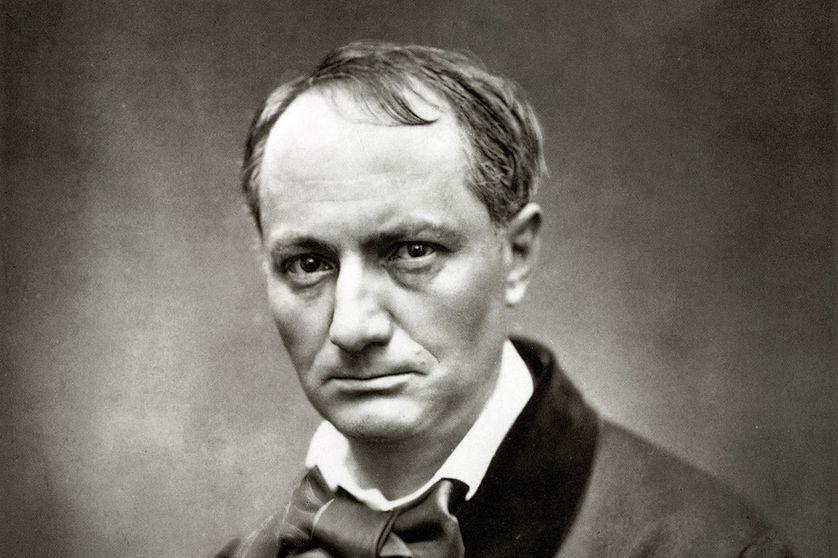

Charles Baudelaire est un poète symboliste français du XIXème siècle. Ayant eu une enfance triste (orphelin de père à six ans), profitant d'une jeunesse débridée, il dilapide rapidement son héritage et doit vivre le reste de sa vie dans le châtiment de son insouciance passée. Poète de génie mais poète maudit, il mourra presque paralysé par la maladie, dans l'indifférence de tous.

En 1857, il a pourtant fait paraître Les Fleurs du Mal, un recueil regroupant des poèmes écrits et publiés dans des revues depuis 15 ans et accompagnés d'inédits récent. Il y exprime un certain désespoir, mais fait également preuve d'un désir d'absolu et d'un amour de l'idéal. Avec ce recueil, Baudelaire fait passer la poésie du romantisme au symbolisme. Hélas pour lui, son livre est d'emblée condamné pour « immoralité » et certains de ses poèmes seront censurés.

« Le Goût du Néant » est un poème extrait de ce recueil. Prenant place dans la première partie « Spleen et Idéal », il est empreint de désespoir et de lyrisme. Baudelaire y crée ses propres règles, avec une forme irrégulière, tout en utilisant l'alexandrin.

Annonce de la problématique

Aussi, en quoi le malaise du poète est-il somme toute fécond ?

Annonce du plan

Nous montrerons dans un premier temps tout le poids qu'exerce négativement le Temps sur les épaules du poète, pour analyser ensuite les contradictions qui naissent sous sa plume.

Développement

Le temps engloutissant

Dans ce poème, le temps a une place centrale. Il semble être un ennemi, parce qu'il engloutit tout, et oblige le poète à faire son testament.

Adresse à soi-même

Le poème commence par cette adresse à lui-même, avec la personnification de son esprit, objet d’une synecdoque (= figure de style qui consiste à prendre une partie d'un tout pour désigner le tout) : « Morne esprit » - c’est le sien dont il parle, et par extension de lui-même.

Dans cette injonction, il y a une opposition du passé et du présent :

- Un passé glorieux associé à un vocabulaire positif et énergique : « autrefois amoureux de la lutte », « l’éperon attisait », ...

- Un présent morne associé à un vocabulaire négatif et sans vie : « ne veut plus t’enfourcher », « bute », « résigne-toi », « dors », « vaincu », « fourbu », « vieux maraudeur », « l’amour n’a plus de goût », « adieu », « ne tentez plus », « a perdu », ...

Le poète se lamente avant tout de tout ce qu’il a perdu. On compte ainsi pas moins de cinq points d’exclamation, qui viennent traduire la détresse du poète, qui a oublié (sous l'effet du temps) l’odeur du printemps.

On note l’adresse particulièrement désespérante, car sans issue :

[...] Pour toi,

L'amour n'a plus de goût, non plus que la dispute »

C’est dire que ni l’amour, ni la haine ne sont capables de lui procurer de sensation !

Transition

D’ailleurs, le poème lui-même semble avancer chronologiquement. La première strophe est consacrée au souvenir ; la deuxième strophe est consacrée au présent ; la troisième strophe est consacrée au futur.

Le testament du poète

Ce poème se déploie à partir d'un rythme ternaire (en trois temps), qui rappelle le temps de la vie : enfant, adulte, vieillard.

Le poète semble comme être arrivé au terme de sa vie. Il parle avec des formules conjuguées au présent qui sont toutes privatives, comme le signe d’une nouvelle incapacité : « vieux cheval », « esprit vaincu, fourbu ».

On retrouve aussi cette référence au temps dans l’alternance exclusive de deux rimes tout au long du poème : [ute] et [eur]. Ainsi, [eur] rappelle nécessairement « l’heure », une mesure du temps qui sert aussi l’expression fatidique : « mon heure est venue ». Ce ressassement est d’ailleurs le signe de l’immobilité de l’esprit morne : incapable d’énergie, il ne peut plus que tourner en rond.

Le temps qui passe et l’impuissance du poète sont également signifiés par les deux conjonctions de coordinations « Et » ouvrant le premier et le deuxième vers du dernier quatrain :

- Dans « Et le temps m'engloutit minute par minute, », il commence une phrase après un point d’exclamation, ce qui témoigne d’un écoulement du temps dans lequel le poète est pris et contre lequel il ne peut rien.

- Dans « Et je n'y cherche plus l'abri d'une cahute. », il marque un enjambement avec le vers précédent, qui vient encore figurer la marche forcée du temps engloutissant.

Car ce troisième quatrain, en particulier, semble être annonciateur d’un futur de mort. Tout à coup, le poète ne se parle plus à lui-même, mais commente son présent. Le temps passe et « [l’]engloutit minute par minute », rappelant par là la terre qui recouvrirait un mort. Mais il dit aussi contempler « d’en haut le globe en sa rondeur », comme s’il était une âme envolée vers le ciel.

Notons enfin que le premier mot du poème est l’épithète « morne », et que le dernier est le mot « chute » : ainsi, le texte est un trajet du « morne » à la « chute ».

Transition

Mais celui qui écrit son testament, c'est aussi celui qui lègue, c'est-à-dire celui qui a fécondé...

La fécondation contradictoire

Le titre du poème est une antithèse (= opposition de deux termes contradictoires) : avoir le goût du néant, c’est quand même avoir le goût de quelque chose, c’est-à-dire une envie, un désir – qui sont, malgré tout, des traces de vies, bien éloignées de l’exhortation au « néant ».

L’exhortation du poète

On note la présence de formes impératives : « Couche-toi sans pudeur », « Résigne-toi, mon cœur », « dors ton sommeil de brute. », « ne tentez plus un cœur sombre ». C'est dire que le poète se donne des ordres à lui-même, par lesquels il veut s'inviter à correspondre à ce qu’il croit sentir en lui.

Mais quel besoin de s’obliger à être résigné si on l’est déjà ?

Ce dédoublement du poète qui se parle à lui-même a aussi quelque chose de bancal. Tout se passe comme s’il avait besoin de se le dire (à lui-même) pour le savoir, ou pour le comprendre. Comme si le locuteur (= celui qui parle) voulait convaincre le récepteur (= celui qui écoute) de son inanité (c'est-à-dire de son inutilité), de sa fin proche.

Transition

Donc, en somme, tout se passe comme si ce récepteur ne voulait pas mourir, malgré les évidences que comprend le locuteur !

La naissance de l’écriture

Ce poème dessine de fait un parallèle avec la chute du jardin d’Eden, mythe de la Bible, qui marque le début de l’existence de l’Homme par la souffrance. Or, cette souffrance est également féconde, car de la terre pousse la nourriture. Aussi, comme Adam, comme l’homme de l’origine, Baudelaire crée depuis sa souffrance.

Il s’adresse à l’avalanche en la personnifiant, en la déifiant (= en la considérant comme un dieu), comme s’il espérait malgré tout être sauvé par elle. Et la chute, elle-même, n’est-ce pas un élan ? N’est-ce pas une énergie ?

Il faut aussi noter qu'avant cela, les deux vers précédents faisaient de Baudelaire un dieu :

Je contemple d'en haut le globe en sa rondeur

Et je n'y cherche plus l'abri d'une cahute.

Tel Dieu observant sa création au septième jour, Baudelaire regarde « le globe en sa rondeur ». Mais s’il n’y cherche « plus l’abri d’une cahute », comme Adam et Ève se protégeant de la nature en se construisant une hutte grossière, c’est qu’il l’a peut-être déjà : l’écriture, qui le sauve de l’ennui et de sa douleur.

Enfin, le poème se finit sur une question. Or, une question appelle une suite ; une question, c’est tout sauf une fin ; à la rigueur, c’est une fin « ouverte ». C’est donc un poème qui aura une suite – la suite de sa vie et, par extension, la suite de son écriture.

Pour le dire bêtement : tant qu’il y a une question, il y a de la vie.

Conclusion

En somme, Baudelaire déplore ici le temps qui passe, qui provoque l'oubli et lui fait même croire au dédoublement de son esprit. Il se souvient de sa vigueur passée dans son présent incapable et pleure sur sa chute.

Pourtant, toute cette souffrance, le poète sait en faire de l'or, puisque d'elle naît un magnifique poème. Il est capable de féconder des vers dans sa lamentation, ce qui vient contredire sa sensation de stérilité.

Ouverture

On pourrait comparer ce poème à celui appelé « Alchimie de la douleur », qui vient juste après, dans lequel le poète affirme :

Par toi je change l’or en fer

Et le paradis en enfer

Ce qui correspond au mouvement déjà mis en branle dans le poème que nous avons étudié.

Résumer avec l'IA :

Si vous désirez une aide personnalisée, contactez dès maintenant l’un de nos professeurs !

Le titre du poème signifie lesquelles de ces deux possibilités

1- le gout qu’à le poète (Baudelaire) pour le néant?

2-le goût que le néant a (possède)?

Bravo! ce document est vraiment intéressant ! et très compréhensible ! Félicitation pour ce travail!