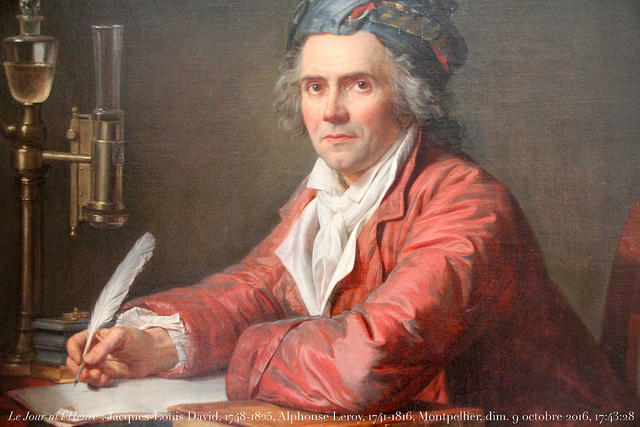

Né dans une famille de boutiquiers, d’artisans, mais cousin lointain du peintre Boucher qui a été nommé, après avoir été le protégé de Mme de Pompadour, premier peintre de Louis XV en 1765, le jeune Jacques Louis entre dans l’atelier de Vien, lequel est fasciné par les modèles et les décors de l’Antiquité depuis qu’il a passé cinq années à Rome, de 1745 à 1750. A plusieurs reprises David échoue au concours du prix de Rome. Enfin, en 1774 il obtient ce prix, qui lui ouvre les portes de l’Académie de France à Rome créée par Louis XIV en 1666. Vien, son maître, l’accompagne. Les visites de Pompéi et d’Herculanum qu’il fait en 1779 comme les copies et les dessins qu’il ne cesse de faire d’après les ruines de Rome, ses statues ou ses bas-reliefs, lui permettent de se constituer un répertoire de formes, de poses, de décors, auxquels il ne cessera d’avoir recours. A son retour à Paris, en 1780, David peint tout aussi bien de sobres portraits que des toiles dont les sujets lui sont inspirés par l’histoire antique. Le Serment des Horaces qu’il présente au salon de 1784 impose le jeune peintre, qui vient d’entrer à l’Académie royale de peinture, comme le chef d’une nouvelle école. Les Licteurs rapportant à Brutus le corps de ses fils deviennent en 1789 une œuvre qui concerne autant l’Antiquité que l’actualité révolutionnaire de la France… Très vite, David tient à mettre son talent au service de la Révolution. Député de Paris à la Convention, il vote la mort du roi. Pour Robespierre, qu’il admire, il assure l’ordonnancement et la décoration de grandes fêtes comme celle consacrée à l’Etre Suprême. Il peint Le Serment du jeu de paume comme il peint Le Corps étendu et mort du jeune Bara. Lorsque le 18 thermidor Robespierre est renversé, il est arrêté. Bientôt libéré il revient à l’Antiquité, avec un tableau tel que Les Sabines. En Bonaparte puis en Napoléon Ier il voit l’homme qui a sauvé les acquis essentiels de la Révolution. Dès 1804 l’empereur fait de lui son premier peintre. Comme il a peint Bonaparte au mont Saint-Bernard en 1801, il peint Le Sacre de Napoléon Ier, ou encore La Distribution des aigles. A la chute de l’Empire, il n’a d’autre choix que celui de l’exil. Le maître qu’il est, le choix qu’il a fait du néoclassicisme, ont eu une influence déterminante chez des peintres tels que Ingres ou Gérard (1770-1837). Le peintre Antoine Gros, après la mort de David, à Bruxelles en 1825, par fidélité à celui qu’il considérait comme un maître, peignit des sujets mythologiques. Leurs compositions guindées, la convention des mouvements et leur matière lisse n’avaient plus rien de commun avec les toiles qu’il avait pu peindre des années plus tôt, dont la fougue et la facture inspirée de Rubens semblaient annoncer les inquiétudes et les formes du romantisme.

A cette époque vivaient :

GREUZE, Jean-Baptiste (1725-1805)

LEDOUX, Claude Nicolas (1736-1806)

VIEN, Joseph Marie (1716-1809)

Si vous désirez une aide personnalisée, contactez dès maintenant l’un de nos professeurs !