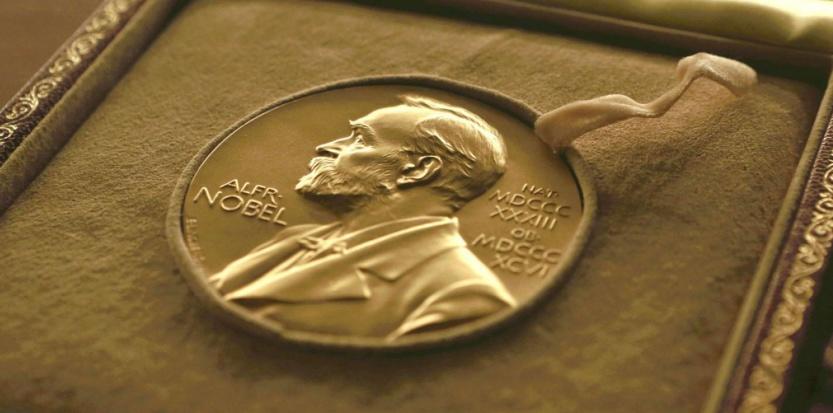

Comptant parmi les prix les plus prestigieux dans le domaine littéraire, le Prix Nobel de littérature permet de récompenser ceux et celles qui ont contribué à mettre en lumière certains travaux de mémoire ou de création littéraire.

Parfois qualifié de prix politique et opportuniste, parfois considéré comme une réelle récompense de toute une vie, découvrez tout ce qu'il faut savoir sur les lauréats du Prix Nobel depuis sa création en 1901.

lauréats qui ont reçu le Prix Nobel de littérature

Quelques chiffres sur le Prix Nobel depuis sa création

Pourcentages d'obtention du Prix

Si l'on compte 119 lauréats jusqu'à 2023, ce sont seulement 115 Prix qui ont été décernés au cours du dernier siècle, certaines années ayant été "blanches" en raison d'évènements historiques et économiques. Ce qu'ils ont en commun, c'est que tous les lauréats reçoivent le prix comme une récompense d'une oeuvre particulièrement utile ou touchante, ou bien en récompense pour leur carrière entière.

Si un lauréat est choisi, c'est qu'il « a fait la preuve d'un puissant idéal », c'est-à-dire que son œuvre a su rendre de grands services à l'humanité.

Alfred Nobel, citation de son testament

Parmi ces lauréats, on retrouve une répartition géographique assez déséquilibrée, mais qui touche aux cinq continents. Voici un récapitulatif :

- La France : 13,1% des lauréats de Prix Nobel

- Les États-Unis : 10,7%

- Le Royaume-Uni : 9%

- L'Allemagne et la Suède : 6,6%

- L'Espagne et l'Italie : 4,9%

- La Pologne : 4,1%

- L'Irlande et la Norvège : 3,3%

- Le Danemark : 2,5%

Chaque année, les prix sont décernés en suivant une logique d'équité, mais servent parfois de levier pour des causes politiques et/ou sociales. Par exemple, certains écrivains ou philosophes ont pu recevoir un prix après s'être exilé, comme c'est le cas de Gao Xingjiang, né en Chine mais récipiendaire du Prix Nobel de littérature pour la France.

Anecdotes originales sur le Prix Nobel de littérature

Certains Prix Nobel n'ont pas été attribués depuis la création du Prix, en raison d'évènements historiques et sociaux ayant empêché un fonctionnement "normal" des institutions. C'est le cas :

En 1914 et 1918, durant la Première Guerre mondiale

En 1935, avant la Seconde Guerre mondiale

Entre 1940 et 1943, durant la Seconde Guerre mondiale

Si le Prix n'a pas été décerné pendant 7 ans, il a été décerné 4 fois à 2 lauréats :

- En 1904 : Frédéric Mistral (France) et José de Echegaray (Espagne)

- En 1917 : Karl Adolph Gjellerup et Henrik Pontoppidan (Danemark)

- En 1966 : Samuel Joseph Agnon (Israël) et Nelly Sachs (Suède)

- En 1974 : Eyvind Johnson et Harry Martinson (Suède)

Côté parité des genres, il n'est pas surprenant de noter que la part des femmes dans ce total de Prix est minoritaires, avec seulement 17 Prix sur 119 décernés :

- La seule Française du classement n'est autre qu'Annie Ernaux, qui a reçu son prix en 2022

- La première femme a avoir reçu le Prix à l'international est Selma Lagerlöf, en 1909

- La dernière en date est la Prix Nobel 2024 Han Kang

Les Prix Nobel de littérature offrent une reconnaissance mondiale, boostant la visibilité des auteurs et leur permettant d'atteindre un large public. Ils peuvent également mettre en lumière des voix marginalisées et des littératures moins connues, favorisant la diversité culturelle.

Cependant, les inconvénients incluent une tendance à privilégier des styles ou thèmes spécifiques, laissant de côté d'autres formes d'expression littéraire. De plus, la pression des attentes et la commercialisation des lauréats peuvent influencer leur créativité. Enfin, le processus de sélection, parfois opaque, suscite des débats sur l'impartialité et l'exclusivité du prix.

Voici désormais l'ensemble des lauréats du Prix Nobel de littérature, année par année, et selon l'origine géographique !

La liste complète des lauréats du Prix Nobel de littérature

Les lauréats du prix Nobel de littérature sont des écrivains, poètes, dramaturges ou philosophes dont les œuvres ont profondément marqué la littérature mondiale.

Ils sont récompensés pour la qualité artistique, la profondeur thématique, ou l'innovation dans l'exploration de la condition humaine.

Chaque année, des nominations se font de manière anonyme auprès de l'Académie suédoise, qui se charge d'étudier les candidatures et de sélectionner le ou les lauréat(s) pour l'édition en cours. En général, il y a entre 20 et 75 nominations et les personnes pressenties font l'objet d'une attention particulière, parfois d'une médiatisation accrue. Cependant, seule l'Académie prend la décision finale, à huit-clos.

Le processus est le même chaque année :

Janvier

Période de nominations anonymes

Les nominations peuvent émaner de toutes les institutions littéraires

Mars-mai

Pré-sélection d'une vingtaine de candidats

Une première pré-sélection de 20 candidats est faite entre mars et avril, puis seulement 5 en mai

Juin-juillet

Période de lecture des oeuvres

Pour faire la sélection finale

Septembre

Rassemblement du comité de sélection

Le comité se réunit à huit-clos pour décider du vainqueur de l'année en cours

Octobre

Annonce du/de la lauréate

L'annonce se fait à l'international

Voici un récapitulatif de tous les lauréats du Prix Nobel de littérature depuis sa création !

1901-1930

Entre 1901 et 1930, les Prix Nobel de littérature reflétaient les préoccupations intellectuelles et politiques de l'époque. Le premier lauréat, en 1901, fut Sully Prudhomme, un poète français dont l’œuvre reflétait l'humanisme et les idéaux de justice. Ce choix marquait une tendance vers des écrivains imprégnés de valeurs morales et philosophiques.

Les années suivantes virent des auteurs tels que Rudyard Kipling (1907), dont l'œuvre célèbre l'impérialisme britannique, ou encore Knut Hamsun (1920), qui s’intéressait à la nature humaine dans un contexte rural. Les enjeux étaient souvent liés à la reconnaissance de littératures nationales et à l’émergence d’écrivains non européens, comme Rabindranath Tagore (1913). La période fut marquée par la Première Guerre mondiale, influençant les lauréats tels que Romain Rolland (1915) pour ses écrits pacifistes.

| Année | Lauréat | Pays d'origine |

|---|---|---|

| 1901 | Sully Prudhomme | France |

| 1902 | Theodor Mommsen | Allemagne |

| 1903 | Bjørnstjerne Bjørnson | Norvège |

| 1904 | Frédéric Mistral (co-lauréat) | France |

| 1904 | José Echegaray (co-lauréat) | Espagne |

| 1905 | Henryk Sienkiewicz | Pologne |

| 1906 | Giosuè Carducci | Italie |

| 1907 | Rudyard Kipling | Royaume-Uni |

| 1908 | Rudolf Eucken | Allemagne |

| 1909 | Selma Lagerlöf | Suède |

| 1910 | Paul Heyse | Allemagne |

| 1911 | Maurice Maeterlinck | Belgique |

| 1912 | Gerhart Hauptmann | Allemagne |

| 1913 | Rabindranath Tagore | Inde |

| 1915 | Romain Rolland | France |

| 1916 | Verner von Heidenstam | Suède |

| 1917 | Karl Gjellerup (co-lauréat) | Danemark |

| 1917 | Henrik Pontoppidan (co-lauréat) | Danemark |

| 1919 | Carl Spitteler | Suisse |

| 1920 | Knut Hamsun | Norvège |

| 1921 | Anatole France | France |

| 1922 | Jacinto Benavente | Espagne |

| 1923 | William Butler Yeats | Irlande |

| 1924 | Władysław Reymont | Pologne |

| 1925 | George Bernard Shaw | Irlande |

| 1926 | Grazia Deledda | Italie |

| 1927 | Henri Bergson | France |

| 1928 | Sigrid Undset | Norvège |

| 1929 | Thomas Mann | Allemagne |

| 1930 | Sinclair Lewis | États-Unis |

1931-1950

Entre 1931 et 1950, les Prix Nobel de littérature continuèrent à refléter les bouleversements du XXe siècle, marqués par la Seconde Guerre mondiale et ses conséquences.

Ces prix consacrèrent des écrivains qui apportaient un regard profond sur l’humanité en temps de crise. Par exemple, en 1933, Ivan Bounine, écrivain russe exilé, fut récompensé pour sa prose nostalgique, témoignant de l’exil et de la perte. La guerre influença directement les choix, comme en 1946 avec Hermann Hesse, auteur de Le Loup des steppes, explorant les conflits intérieurs et les crises identitaires.

En parallèle, des écrivains comme Pearl Buck (1938) mettaient en lumière des cultures non occidentales, avec son portrait de la vie chinoise. Ces années virent également une reconnaissance d'auteurs profondément humanistes, tels que T. S. Eliot (1948), poète moderniste anglais, ou William Faulkner (1949), qui scrutaient la condition humaine dans ses dimensions existentielles, morales, et sociales.

| Année | Lauréat | Pays d'origine |

|---|---|---|

| 1931 | Erik Axel Karlfeldt | Suède |

| 1932 | John Galsworthy | Royaume-Uni |

| 1933 | Ivan Bounine | Russie (Empire russe/France) |

| 1934 | Luigi Pirandello | Italie |

| 1936 | Eugene O'Neill | États-Unis |

| 1937 | Roger Martin du Gard | France |

| 1938 | Pearl Buck | États-Unis |

| 1939 | Frans Eemil Sillanpää | Finlande |

| 1944 | Johannes V. Jensen | Danemark |

| 1945 | Gabriela Mistral | Chili |

| 1946 | Hermann Hesse | Allemagne/Suisse |

| 1947 | André Gide | France |

| 1948 | T.S. Eliot | Royaume-Uni/États-Unis |

| 1949 | William Faulkner | États-Unis |

| 1950 | Bertrand Russell | Royaume-Uni |

1951-1970

Entre 1951 et 1970, les Prix Nobel de littérature se concentrèrent sur des voix qui exprimaient les tensions sociales, politiques et culturelles d'une époque marquée par la décolonisation, la guerre froide et des bouleversements sociaux.

En 1954, Ernest Hemingway reçut le prix, honoré pour son style épuré et son exploration de la bravoure et de la condition humaine, reflétant les traumatismes de la Seconde Guerre mondiale.

Les années 1960 virent l'émergence d'écrivains comme John Steinbeck (1962), dont les œuvres dépeignaient la lutte des classes et les injustices sociales, et Gabriel García Márquez (1970), pionnier du réalisme magique, qui aborde des thèmes d'identité et d'histoire latino-américaine. Ce choix marquait un tournant vers la reconnaissance de la littérature mondiale, en intégrant des voix issues de régions souvent marginalisées.

La période fut également marquée par des écrivains engagés, tels que André Gide et Alberto Moravia, qui critiquaient les systèmes politiques de leur temps, illustrant un besoin croissant de réflexion sur la moralité et l'engagement social dans la littérature.

| Année | Lauréat | Pays d'origine |

|---|---|---|

| 1951 | Pär Lagerkvist | Suède |

| 1952 | François Mauriac | France |

| 1953 | Winston Churchill | Royaume-Uni |

| 1954 | Ernest Hemingway | États-Unis |

| 1955 | Halldór Laxness | Islande |

| 1956 | Juan Ramón Jiménez | Espagne |

| 1957 | Albert Camus | France |

| 1958 | Boris Pasternak | URSS |

| 1959 | Salvatore Quasimodo | Italie |

| 1960 | Saint-John Perse | France |

| 1961 | Ivo Andrić | Yougoslavie |

| 1962 | John Steinbeck | États-Unis |

| 1963 | Giorgos Seferis | Grèce |

| 1964 | Jean-Paul Sartre | France (Refusé) |

| 1965 | Mikhaïl Cholokhov | URSS |

| 1966 | Shmuel Yosef Agnon (co-lauréat) | Israël |

| 1966 | Nelly Sachs (co-lauréate) | Suède/Allemagne |

| 1967 | Miguel Ángel Asturias | Guatemala |

| 1968 | Yasunari Kawabata | Japon |

| 1969 | Samuel Beckett | Irlande |

| 1970 | Alexandre Soljenitsyne | URSS |

1971-1990

Entre 1971 et 1990, les Prix Nobel de littérature obtenus reflétèrent les bouleversements géopolitiques et les transformations culturelles. En 1971, Pablo Neruda, poète chilien, fut honoré pour sa poésie engagée et ses vers passionnés, témoignant des luttes sociales en Amérique latine. Cette reconnaissance soulignait l’importance croissante de la littérature comme instrument de résistance politique.

Les années suivantes virent l’attribution à des écrivains comme Heinrich Böll (1972), dont les œuvres critiquaient la société d'après-guerre allemande, ou Aleksandr Soljenitsyne (1970), dont les écrits dénonçaient les crimes du régime soviétique. Le prix devenait ainsi une tribune pour la défense des droits de l'homme et la critique des totalitarismes.

Durant les années 1980, des auteurs comme Gabriel García Márquez (1982) ou Wole Soyinka (1986) furent distingués, marquant l’intérêt croissant pour les littératures du Sud. La période se caractérisa par une ouverture à la diversité culturelle, tout en restant profondément ancrée dans les réflexions sur la liberté et l'oppression.

| Année | Lauréat | Pays d'origine |

|---|---|---|

| 1971 | Pablo Neruda | Chili |

| 1972 | Heinrich Böll | Allemagne |

| 1973 | Patrick White | Australie |

| 1974 | Eyvind Johnson (co-lauréat) | Suède |

| 1974 | Harry Martinson (co-lauréat) | Suède |

| 1975 | Eugenio Montale | Italie |

| 1976 | Saul Bellow | États-Unis |

| 1977 | Vicente Aleixandre | Espagne |

| 1978 | Isaac Bashevis Singer | États-Unis |

| 1979 | Odysseas Elytis | Grèce |

| 1980 | Czesław Miłosz | Pologne |

| 1981 | Elias Canetti | Royaume-Uni (né en Bulgarie) |

| 1982 | Gabriel García Márquez | Colombie |

| 1983 | William Golding | Royaume-Uni |

| 1984 | Jaroslav Seifert | Tchécoslovaquie |

| 1985 | Claude Simon | France |

| 1986 | Wole Soyinka | Nigéria |

| 1987 | Joseph Brodsky | États-Unis (né en URSS) |

| 1988 | Naguib Mahfouz | Égypte |

| 1989 | Camilo José Cela | Espagne |

| 1990 | Octavio Paz | Mexique |

1991-2024

Entre 1991 et 2024, les Prix Nobel de littérature continuèrent à explorer la diversité culturelle, les enjeux de l'identité et les tensions politiques mondiales. En 1991, Nadine Gordimer, écrivaine sud-africaine, fut primée pour ses récits sur l'apartheid et les luttes pour la justice en Afrique du Sud, marquant un engagement pour les droits civiques et la fin du colonialisme.

Les années 2000 virent une attention accrue aux voix marginalisées et postcoloniales, avec des auteurs comme Orhan Pamuk (2006), qui abordait les tensions entre l'Orient et l'Occident dans la Turquie contemporaine. La littérature africaine fut mise en lumière avec l'attribution à Wole Soyinka (1986) et Abdulrazak Gurnah (2021), tous deux explorant les migrations, le colonialisme et ses séquelles.

Les dernières décennies témoignèrent aussi d'un intérêt pour la mémoire historique, avec des écrivains comme Svetlana Alexievitch (2015), qui documentait les voix de l'ère soviétique. La période post-2000 se caractérisa par une attention accrue aux crises globales, des conflits politiques aux changements environnementaux, tout en célébrant une diversité linguistique et culturelle.

Les dernières années ont vu des écrivains talentueux être récompensés, comme le Norvégien Jon Fosse en 2023. Voici un récapitulatif des auteurs des dernières décennies :

| Année | Lauréat | Pays d'origine |

|---|---|---|

| 1991 | Nadine Gordimer | Afrique du Sud |

| 1992 | Derek Walcott | Sainte-Lucie |

| 1993 | Toni Morrison | États-Unis |

| 1994 | Kenzaburō Ōe | Japon |

| 1995 | Seamus Heaney | Irlande |

| 1996 | Wisława Szymborska | Pologne |

| 1997 | Dario Fo | Italie |

| 1998 | José Saramago | Portugal |

| 1999 | Günter Grass | Allemagne |

| 2000 | Gao Xingjian | France (né en Chine) |

| 2001 | V.S. Naipaul | Royaume-Uni (né à Trinité-et-Tobago) |

| 2002 | Imre Kertész | Hongrie |

| 2003 | J.M. Coetzee | Afrique du Sud |

| 2004 | Elfriede Jelinek | Autriche |

| 2005 | Harold Pinter | Royaume-Uni |

| 2006 | Orhan Pamuk | Turquie |

| 2007 | Doris Lessing | Royaume-Uni |

| 2008 | J.M.G. Le Clézio | France |

| 2009 | Herta Müller | Allemagne (née en Roumanie) |

| 2010 | Mario Vargas Llosa | Pérou |

| 2011 | Tomas Tranströmer | Suède |

| 2012 | Mo Yan | Chine |

| 2013 | Alice Munro | Canada |

| 2014 | Patrick Modiano | France |

| 2015 | Svetlana Alexievitch | Biélorussie |

| 2016 | Bob Dylan | États-Unis |

| 2017 | Kazuo Ishiguro | Royaume-Uni (né au Japon) |

| 2018 | Olga Tokarczuk | Pologne |

| 2019 | Peter Handke | Autriche |

| 2020 | Louise Glück | États-Unis |

| 2021 | Abdulrazak Gurnah | Tanzanie |

| 2022 | Annie Ernaux | France |

| 2023 | Jon Fosse | Norvège |

| 2024 | Inconnu pour l'instant | N/A |

Résumer via IA :

Pourquoi les oeuvres qui ont été à l’origine causale du Nobel de littéraire ne sont jamais indiquées ? Seuls le nom des auteurs est donné !

Bonjour,

Merci pour votre remarque pertinente ! En effet, les œuvres précises ne sont pas toujours mentionnées dans les annonces officielles du Nobel, mais nous prenons note de votre suggestion pour enrichir l’article avec les titres majeurs ayant motivé l’attribution du prix.

Excellente !

Antonio Matos