Chapitres

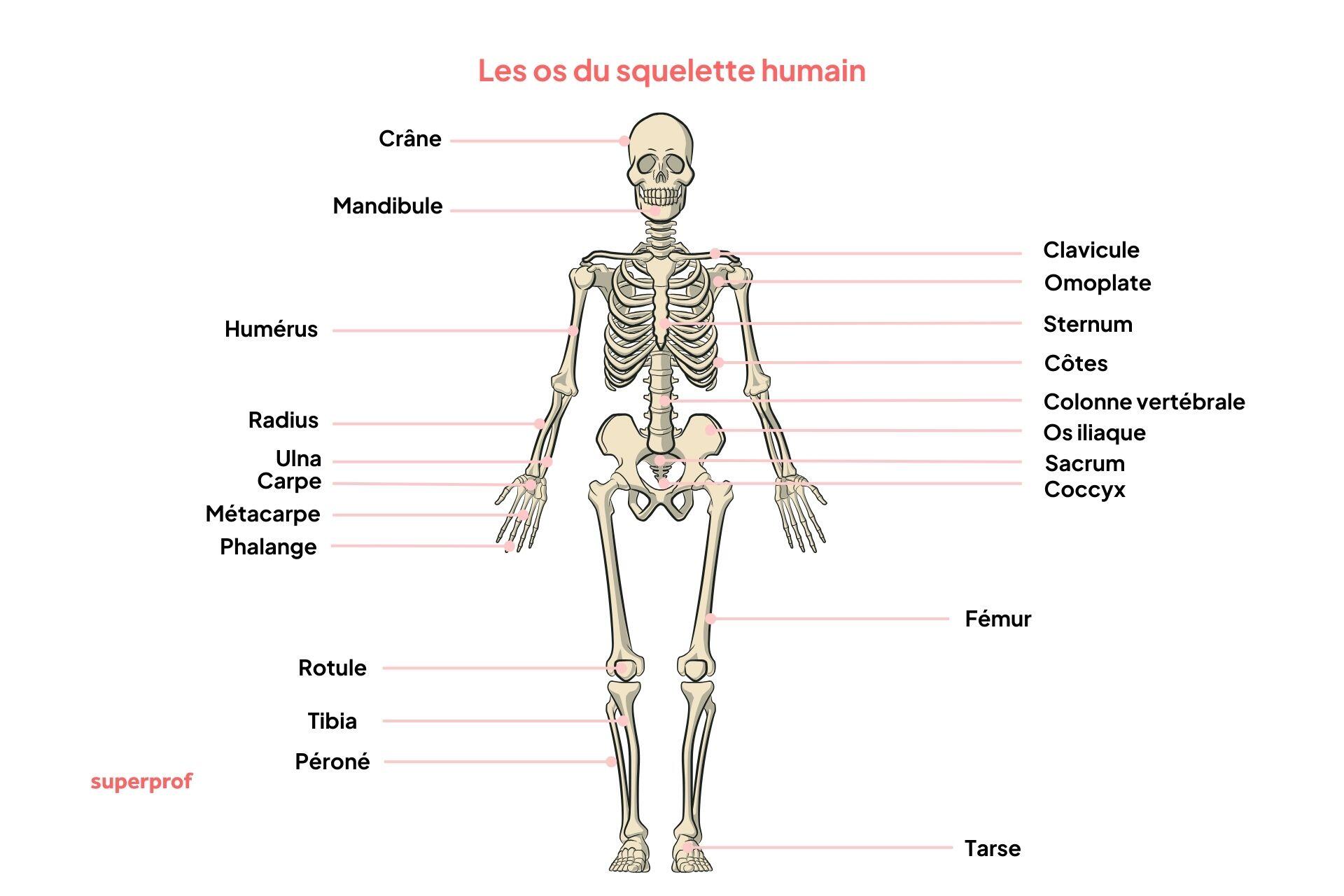

Un schéma du squelette humain permet de mieux comprendre et mémoriser la structure complexe du corps humain. Il offre une représentation visuelle claire des os, de leur emplacement et de leur fonction.

Que ce soit pour réviser un contrôle, préparer un examen ou simplement renforcer vos connaissances, ces schémas vous seront d’une grande utilité !

Schéma du squelette humain: les principaux os

Le squelette humain d’un adulte est composé de 206 os. Découvrez les principaux os dans le schéma de squelette humain ci-dessous :

On distingue 2 grandes parties dans le squelette humain :

Le squelette axial

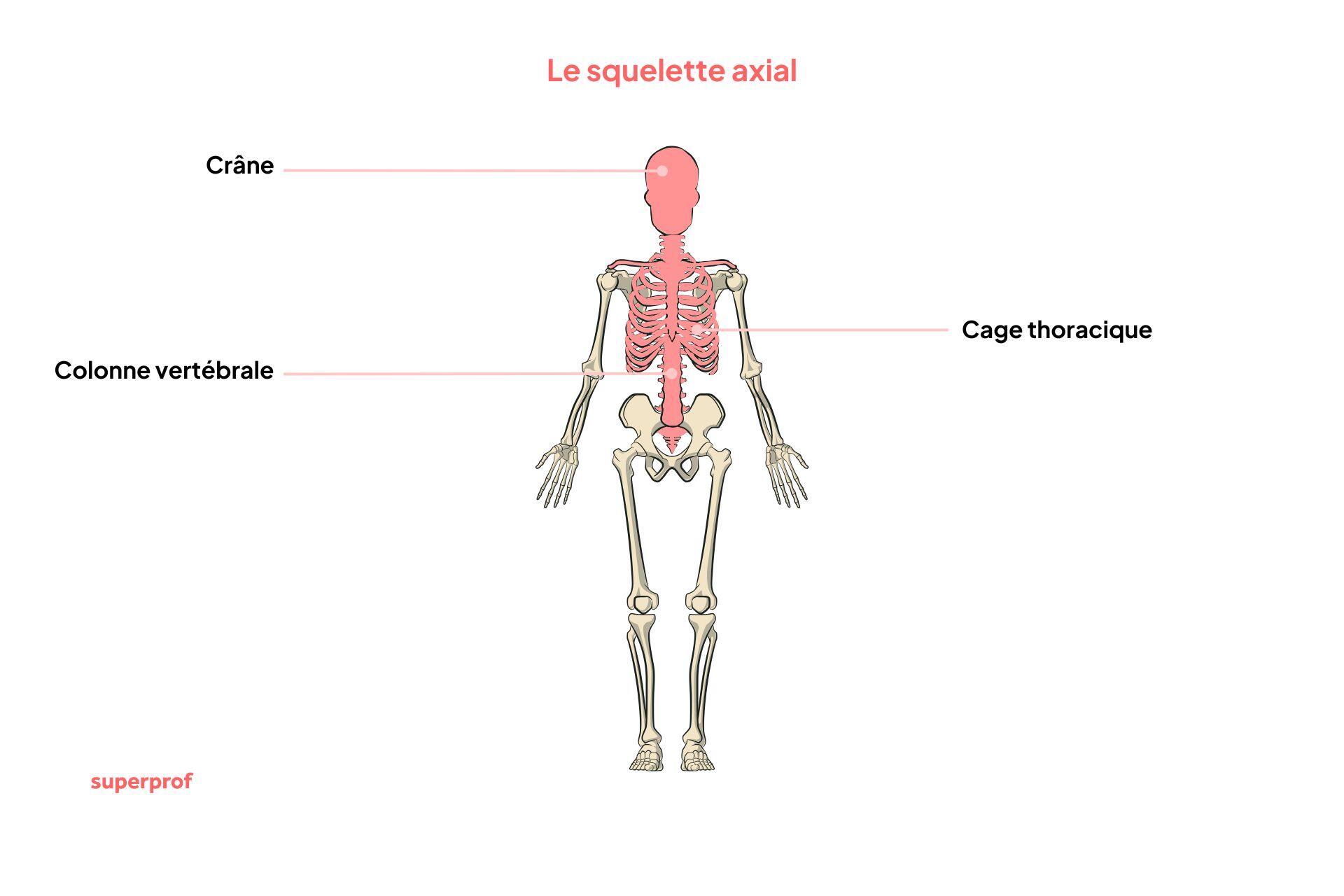

Il est composé du crâne, de la colonne vertébrale et de la cage thoracique. Il a pour rôle principal de protéger les organes vitaux (cerveau, moelle épinière, cœur, poumons) tout en assurant un soutien rigide à l’ensemble du corps.

Le squelette appendiculaire

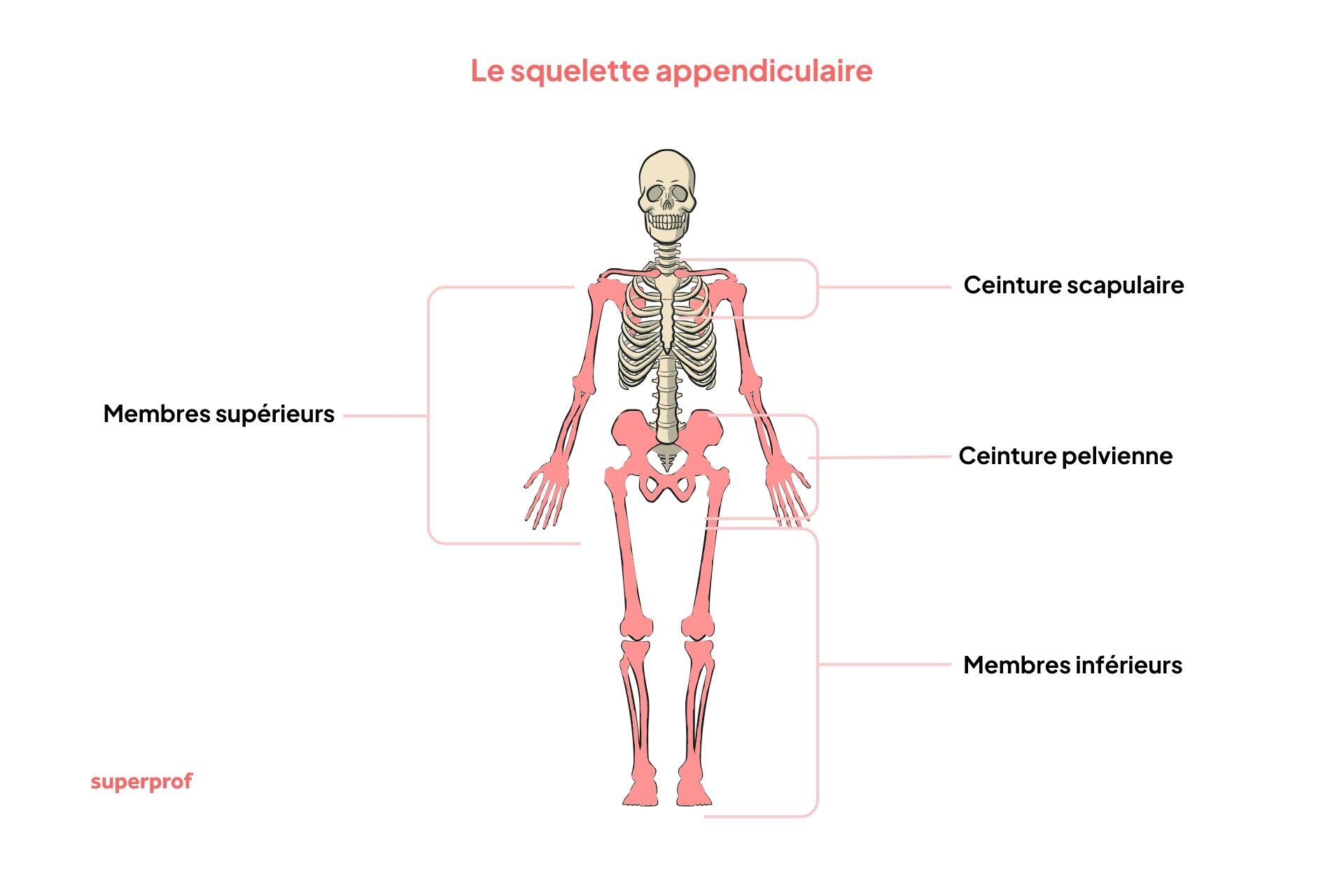

Il est composé des ceintures scapulaires et pelviennes et des membres supérieurs et inférieurs. Il permet de nous déplacer, manipuler des objets et réaliser aussi bien des mouvements puissants que des gestes d’une extrême précision.

Le squelette humain constitue l’ossature fondamentale du corps. Il ne se contente pas de nous donner notre forme : il joue un rôle essentiel dans le soutien de l’organisme, la protection des organes vitaux et la mobilité avec les muscles.

Les bourgeons des membres apparaissent dès la 4e semaine embryonnaire. Les os longs s’ossifient autour d’un centre primaire (diaphyse), puis de centres secondaires (épiphyses). La croissance longitudinale se fait au niveau des cartilages de conjugaison, qui se ferment à la fin de l’adolescence.

Chez l’adulte, l’os reste vivant : les ostéoclastes résorbent, les ostéoblastes construisent. L’os s’adapte aux contraintes (principe de Wolff). Cela explique les bénéfices de l’activité physique (renforcement osseux) et les risques de l’immobilisation prolongée (déminéralisation).

Les os du squelette humain axial

Le squelette humain axial se compose :

- Du crâne

- De la colonne vertébrale

- De la cage thoracique

Découvrez un schéma de cette zone du squelette humain ci-dessous. La partie colorée représente le squelette axial.

Le crâne

Le crâne forme la boîte osseuse qui protège l’encéphale et soutient les structures du visage. Il se divise en 2 grandes parties :

Le neurocrâne

Il entoure et protège le cerveau. Il comprend des os pairs (pariétaux, temporaux) et impairs (frontal, occipital, sphénoïde, ethmoïde).

Le viscerocrâne

Il forme le squelette de la face (maxillaires, os nasaux, zygomatiques, mandibule, etc.).

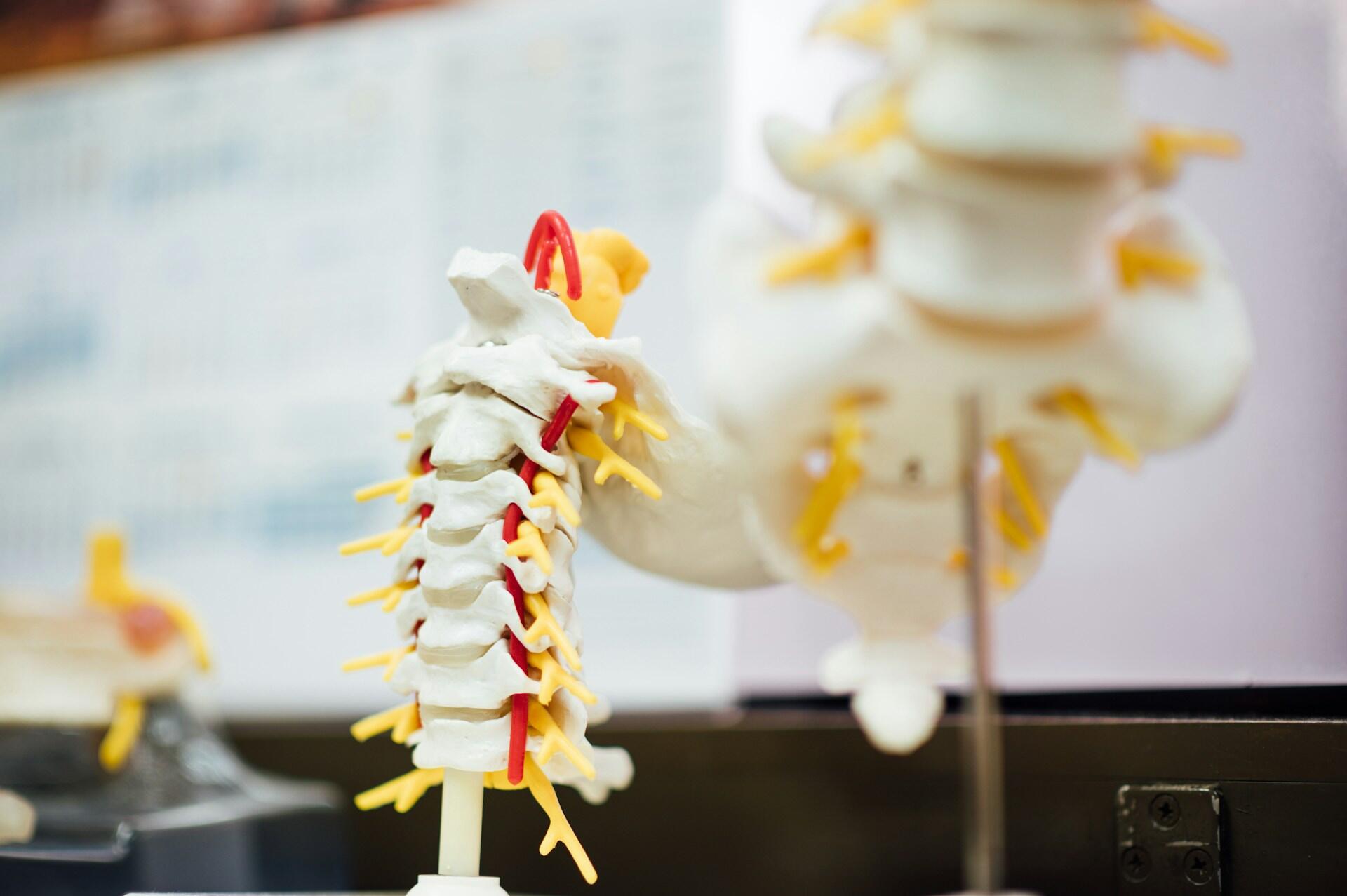

La colonne vertébrale

La colonne vertébrale est l’axe central du squelette axial. Elle assure le soutien du tronc, la protection de la moelle épinière et la mobilité du corps.

Elle est constituée de 33 vertèbres :

- 7 cervicales : petites et mobiles, avec l’atlas (C1) et l’axis (C2) pour le port de la tête

- 12 thoraciques : articulées aux côtes

- 5 lombaires : robustes, supportant le poids du corps

- 5 sacrées (fusionnées en sacrum) et 4 coccygiennes (coccyx).

Chaque vertèbre possède un corps (support antérieur) et un arc neural qui entoure le canal rachidien. Les disques intervertébraux, fibrocartilagineux, assurent l’amortissement et la mobilité.

La cage thoracique

La cage thoracique protège les organes vitaux du thorax (cœur, poumons) tout en permettant la respiration. Elle comprend :

- 12 paires de côtes, articulées en arrière avec les vertèbres thoraciques, et en avant avec le sternum (directement ou via les cartilages costaux)

- Le sternum, os plat médian (manubrium, corps, processus xiphoïde)

- Les espaces intercostaux, occupés par les muscles intercostaux et les faisceaux vasculo-nerveux

On distingue :

- 7 vraies côtes attachées directement au sternum

- 3 fausses côtes connectées au cartilage costal sus-jacent

- 2 côtes flottantes sans attache sternale

Les os du squelette humain appendiculaire

Le squelette humain appendiculaire se compose :

- De la ceinture scapulaire

- De la ceinture pelvienne

- Des membres supérieurs

- Des membres inférieurs

Voici un schéma du squelette appendiculaire pour vous aider à mieux visualiser cette partie du corps humain :

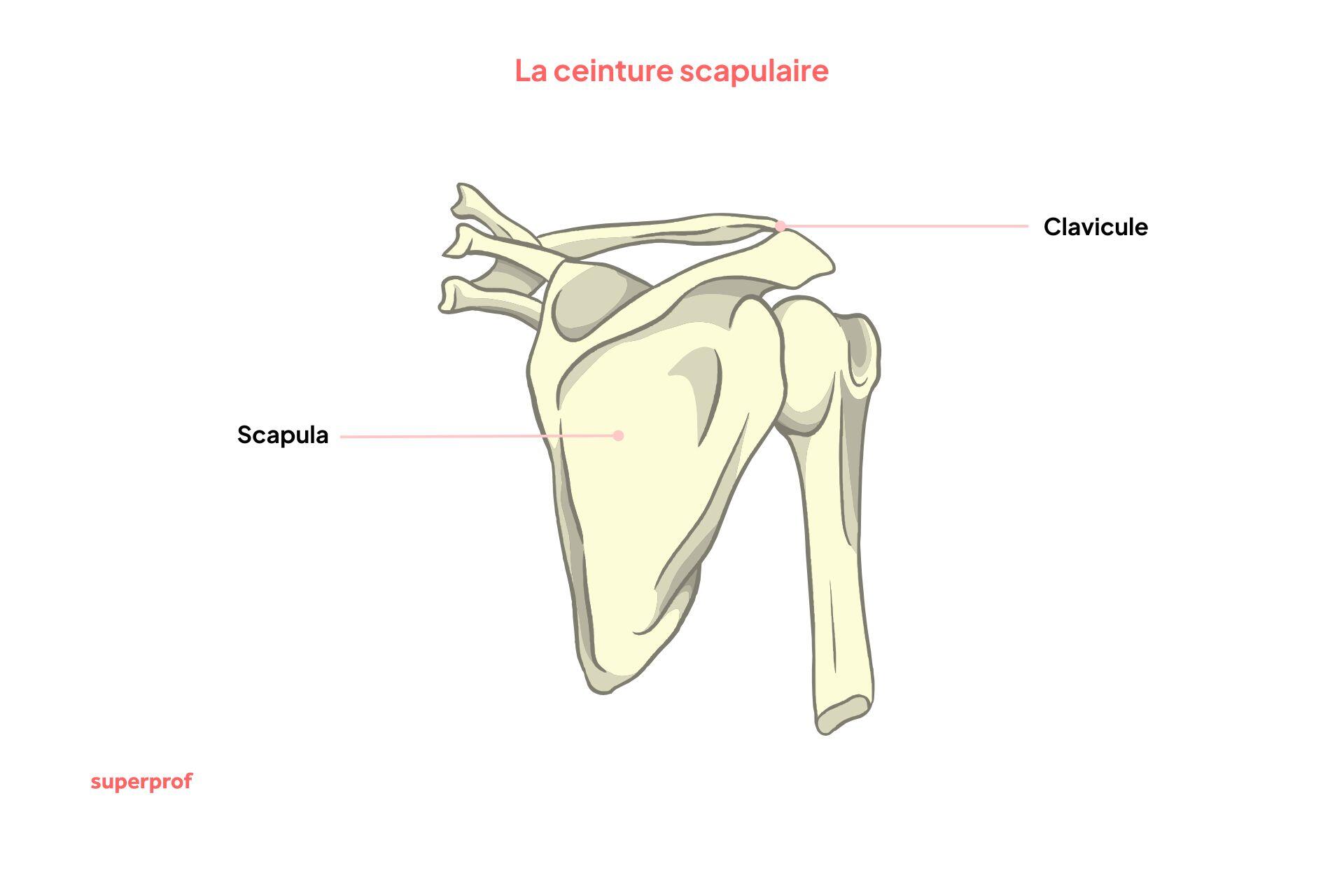

La ceinture scapulaire : clavicule et scapula (omoplate)

La ceinture scapulaire relie les membres supérieurs au tronc. Elle comprend 2 os : la clavicule et la scapula (ou omoplate).

La clavicule

Os long en forme de S, sert d’entretoise : elle maintient l’épaule à distance du thorax et autorise une grande amplitude de mouvement. Son exposition explique la fréquence des fractures, notamment lors des chutes sur l’épaule ou la main.

La scapula

Os plat triangulaire qui glisse sur la paroi thoracique. On y distingue l’épine de la scapula, l’acromion, le processus coracoïde et la cavité glénoïde qui reçoit la tête de l’humérus.

De nombreux muscles s’y insèrent. Ils stabilisent et mobilisent l’épaule :

- Trapèze

- Deltoïde

- Supra-épineux

- Infra-épineux

- Subscapulaire

- Grand dentelé

Retenir les trois angles (supérieur, inférieur, latéral) et les trois bords (médial, latéral, supérieur)aide à s’orienter sur un schéma.

Pour mémoriser la ceinture scapulaire, vous pouvez réciter : « Clavicule = pont antérieur, Scapula = plateforme latérale ».

Vous pouvez ensuite visualiser la glène comme une « prise électrique » dans laquelle l’humérus vient se brancher.

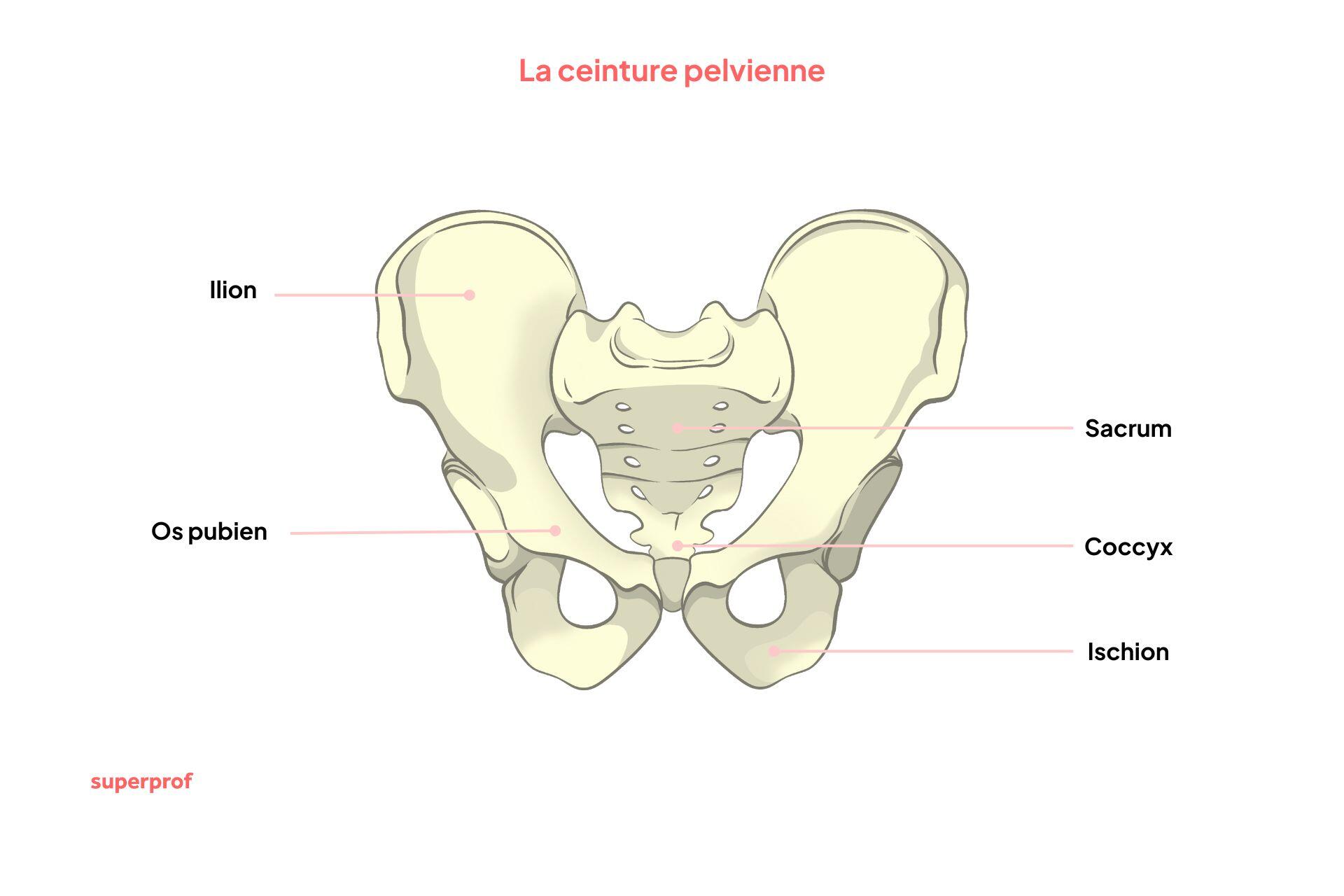

La ceinture pelvienne

La ceinture pelvienne relit les membres inférieurs à la colonne vertébrale. Découvrez ci-dessous un schéma de cette partie du squelette humain :

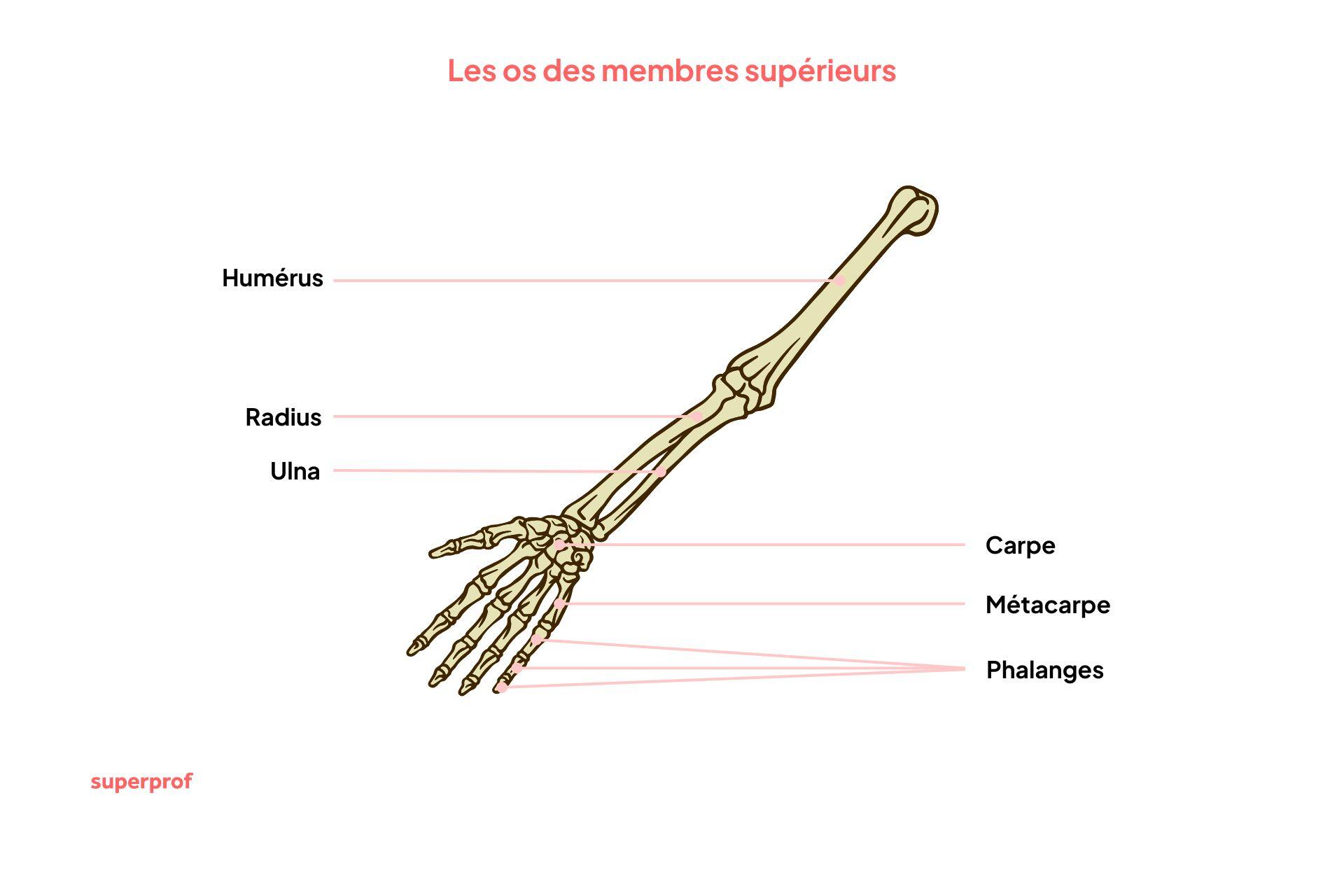

Les os des membres supérieurs

Le membre supérieur est une région d’une grande richesse fonctionnelle : il permet des gestes puissants (porter, pousser, tirer) mais aussi des gestes d’une finesse exceptionnelle (écrire, coudre, jouer du violon). Comprendre son architecture, c’est améliorer ses apprentissages mais aussi prévenir les blessures !

Découvrez ci-dessous un schéma des os des membres supérieurs pour mieux visualiser :

Bras : humérus

L’humérus est l’os unique du bras. Proximalement, on retrouve :

- La tête humérale

- Le col anatomique

- Les tubercules majeur et mineur (séparés par la gouttière bicipitale).

Distalement, la trochlée s’articule avec l’ulna et le capitulum avec le radius. Les épicondyles médial et latéral servent de repères palpables et d’insertions aux muscles de l’avant-bras.

Le sillon du nerf radial est la face postérieure de la diaphyse et la fosse olécrânienne est la face postérieure distale.

En traumatologie, une fracture de l’humérus peut léser le nerf radial et provoquer un « poignet tombant ». Ce lien anatomie et signe clinique est un excellent cas d’étude pour un DM ou un oral.

Avant-bras : radius et ulna

L’avant-bras est un duo fonctionnel : radius (côté pouce) et ulna (côté auriculaire). Entre eux s’étend une membrane interosseuse qui transmet les contraintes et sert d’insertion musculaire.

Deux articulations radio-ulnaires (proximale et distale) autorisent la pronation/supination : le radius tourne autour de l’ulna pour placer la paume vers le bas (pronation) ou vers le haut (supination).

Au coude, l’ulna forme l’olécrâne, repère osseux palpable et siège d’insertion du triceps. Les chutes sur la main peuvent entraîner une fracture de Pouteau-Colles (déformation en dos de fourchette) : la radiographie montre un déplacement de l’extrémité distale du radius.

Poignet et main : carpe, métacarpiens et phalanges

Le carpe compte huit os disposés en deux rangées :

Rangée proximale

- Scaphoïde

- Lunatum

- Triquetrum

- Pisiforme

Rangée distale

- Trapèze

- Trapézoïde

- Capitatum

- Hamatum

Viennent ensuite :

- Les métacarpiens (1 à 5)

- Les phalanges (3 par doigt, 2 pour le pouce)

L’ensemble forme des arches longitudinales et transversales qui stabilisent la main tout en autorisant une préhension fine.

Dans le sens pouce vers auriculaire, puis retour : « Si Le Petit Prend Ta Taille, Tu Cries Horreur » = Scaphoïde, Lunatum, Pisiforme, Trapèze, Trapézoïde, Capitatum, Hamatum.

Le pouce est spécial : son premier métacarpien est mobile et l’articulation trapézo-métacarpienne permet l’opposition (pouce contre pulpe des autres doigts). C’est l’un des fondements de la dextérité humaine. Côté clinique, pensez au canal carpien : le nerf médian y passe sous le rétinaculum des fléchisseurs. Une compression provoque paresthésies et faiblesse de la pince pouce-index.

Les os des membres inférieurs

Les membres inférieurs assurent le soutien du poids du corps, la station debout et la locomotion (marche, course, saut). Ils allient force, stabilité et précision, ce qui en font un pilier fondamental de notre anatomie. Le schéma ci-dessous représente les os des membres inférieurs du squelette humain :

Cuisse : fémur

Le fémur est l’os le plus long et le plus solide du corps humain. Il s’articule :

- Proximalement avec l’os coxal au niveau de l’articulation coxo-fémorale (hanche)

- Distalement avec le tibia et la patella (rotule) dans l’articulation du genou

Les repères anatomiques majeurs sont :

- La tête fémorale (sphérique), insérée dans l’acétabulum

- Le col du fémur, zone fragile chez les personnes âgées (fracture du col fémoral)

- Les trochanters majeur et mineur, points d’insertion musculaire

- Les condyles fémoraux (médial et latéral), qui participent à l’articulation du genou

Jambe : tibia et péroné

La jambe comprend deux os parallèles :

- Le tibia, médial, plus volumineux, porte le poids du corps.

- Le péroné (fibula), latéral, plus fin, joue un rôle de stabilisation.

Entre eux s'étend une membrane interosseuse, semblable à celle de l'avant-bras, qui transmet les contraintes et sert d’insertion musculaire.

Pied : tarses, métatarses et phalanges

Le pied est une structure complexe et articulée, conçue pour le soutien, l’équilibre et la locomotion. Il comprend trois parties :

- Le tarse (7 os) : talus, calcanéus, naviculaire, cuboïde, trois cunéiformes. Le talus s’articule avec le tibia et le péroné pour former la cheville. Le calcanéus constitue le talon.

- Les métatarses (5) : ils relient le tarse aux orteils

- Les phalanges : 14 au total (3 par orteil, sauf le gros orteil qui en a 2).

Le pied est structuré en voûtes plantaires (médiale, latérale, transverse) qui assurent répartition des charges et élasticité.

Conseils pour lire et interpréter un schéma du squelette humain

Lire un schéma du squelette humain : mode d’emploi

Un schéma du squelette humain n’est pas un dessin décoratif : c’est une carte. Avant d’apprendre les noms, familiarisez-vous avec les conventions usuelles :

- Vue antérieure (face) et vue postérieure (dos)

- Côtés droit et gauche (toujours du point de vue du sujet)

- Flèches indiquant les mouvements (flexion, extension, rotation)

- Zones colorées pour les insertions ou les ligaments

Un bon schéma est légendé, orienté et propre (mêmes couleurs pour une même famille d’éléments).

Repérez d’abord les grandes pièces (clavicule, scapula, humérus), puis descendez vers les segments plus fins (radius, ulna, carpe, métacarpiens, phalanges).

Énoncez à voix haute les légendes en pointant chaque os avec le doigt : cette double modalité (vue + voix) renforce la mémorisation. Terminez en cachant les légendes et en vous testant.

Méthodes de révision : transformer le schéma en points

Le secret n’est pas de relire dix fois son cours mais de se tester régulièrement. Voici un plan d’action en quatre temps :

1. Découpage : imprimez le schéma du squelette humain et découpez-le en zones (épaule, bras, avant-bras, main). Révisez une zone par session.

2. Codage couleur : même couleur = même famille (os longs, os du carpe, repères articulaires). Les couleurs servent d’indices visuels lors d’un contrôle.

3. Auto-dictée : cachez la légende. Légendez à nouveau de mémoire puis vérifiez.

4. Répétition espacée : re-testez à J+1, J+3, J+7. Chaque succès consolide la trace !

Complétez votre cahier de révision par une page « Erreurs fréquentes » (ex : confondre radius et ulna, oublier le pisiforme, inverser trapèze et trapézoïde, placer la glène du mauvais côté). Les corriger noir sur blanc évite de les répéter le jour J !

Squelette humain schéma : fiche récapitulative des os à retenir

Ceinture scapulaire

Clavicule (S), scapula (glisse sur le thorax), glène = prise de l’humérus

Épaule

Mobilité record, stabilité par coiffe/ligaments, rythme scapulo-huméral

Bras

Humérus sillon du nerf radial, épicondyles repères

Avant-bras

Radius (pouce) + ulna (auriculaire), membrane interosseuse, pronation/supination

Main

Carpe ×8, métacarpiens ×5, phalanges ×14, pouce opposable

Vaisseaux

Subclavière vers axillaire vers brachiale vers radiale/ulnaire vers arcs palmaires

Nerfs

Musculo-cutané (flexion coude), axillaire (deltoïde), radial (extension), médian (pince), ulnaire (interosseux)

Du schéma à la compétence

Un squelette humain schéma bien construit est un accélérateur d’apprentissage. En identifiant les grandes pièces (clavicule, scapula, humérus), puis les segments plus fins (radius, ulna, carpe, métacarpiens, phalanges), vous construisez une carte mentale solide.

En reliant cette carte à la biomécanique (gestes du quotidien et du sport), à la clinique (signes d’alerte) et à l’ergonomie (postures protectrices), vous passez de la simple connaissance à la compétence. C’est cet ensemble « compréhension, mémorisation, application » qui vous permettra de progresser en sciences de la santé, d’enseigner avec clarté ou simplement de mieux connaître votre propre corps !

Résumer avec l'IA :

Si vous désirez une aide personnalisée, contactez dès maintenant l’un de nos professeurs !

Génial