Les fractales, ces structures complexes qui se répètent à différentes échelles, sont omniprésentes dans la nature. Que ce soit dans la végétation, avec les ramifications des arbres ou la disposition des feuilles, ou dans la géologie, à travers les montagnes, les rivières et les formations rocheuses, les fractales révèlent une étonnante harmonie et efficacité.

Ce phénomène naturel montre comment la répétition de motifs à des échelles variées optimise la croissance et l’adaptation des organismes, offrant ainsi un modèle fascinant d’organisation dans le monde vivant. Pour tout savoir sur l'univers des fractales, et notamment dans la nature et la géologie, lisez notre article.

Les fractales : un langage caché de la nature

Le phénomène de "fractales" consiste en des formes géométriques qui se reproduisent à l'infini, mais avec toujours la même structure reconnaissable et visible. Ce terme, qui a des implications scientifiques, biologiques et techniques, désigne également une réalité assez simple. C'est pour cette raison qu'on dit souvent que les fractales allient ordre et chaos en même temps.

D'ailleurs, on retrouve les fractales dans notre quotidien :

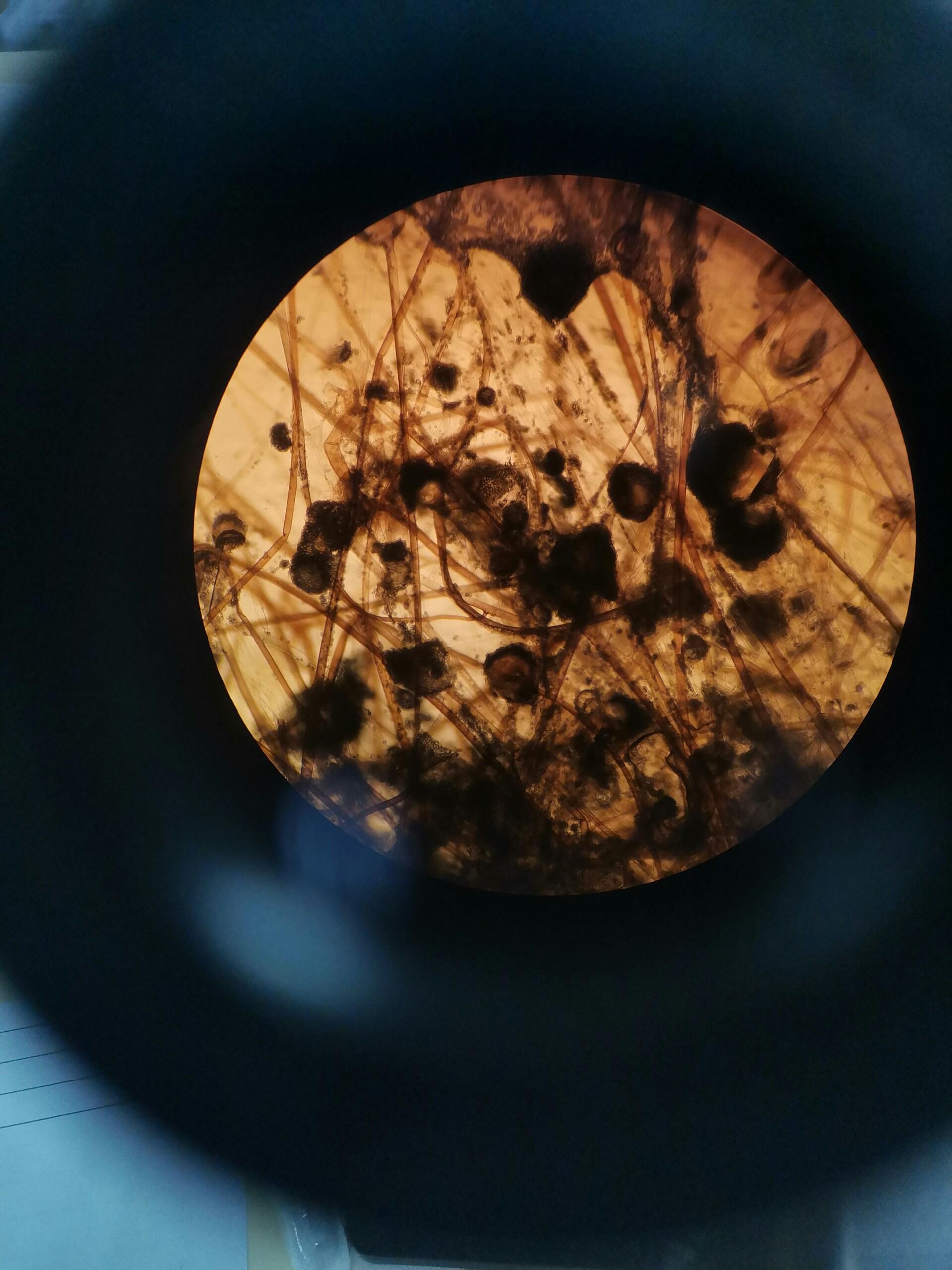

- À l'échelle microscopique : des cellules humaines aux cristaux de neige en passant par les tissus végétaux

- À plus grande échelle : des nuages aux montagnes, en passant par l'écume de l'océan

Ces fractales naturelles, si elles existent par nature depuis toujours, ont été théorisées pour la première fois dans le cadre d'une analyse de sciences théoriques concernant l'univers des fractales de Mandelbrot, publiées au XXème siècle. Le théoricien définit les fractales comme suit :

"Objet fractal" et "fractale", termes que je viens de former, pour les besoins de ce livre, à partir de l'adjectif latin "fractus", qui signifie "irrégulier ou brisé"

Benoît Mandelbrot, Les objets fractals

Ainsi, deux exemples typiques de fractales naturelles représentent bien cette dualité qui se brise et se reforme à l'infini, pour former un langage universel bien qu'unique :

La végétation naturelle

Les phénomènes géologiques

Les fractales sont des structures répétitives qui se retrouvent partout dans la végétation. Des arbres aux feuilles, en passant par les fleurs et les racines, ces formes permettent une croissance optimisée. Elles favorisent une meilleure absorption de la lumière, une circulation efficace des nutriments et une adaptation aux contraintes environnementales. Ces motifs naturels ne sont pas seulement esthétiques, ils reflètent aussi une organisation intelligente qui maximise l’efficacité biologique des plantes, illustrant l’équilibre entre ordre et complexité dans la nature.

Les fractales sont présentes dans de nombreux phénomènes géologiques, révélant l’équilibre entre ordre et chaos dans la nature. Ces schémas répétitifs permettent de mieux comprendre l’évolution du paysage terrestre et d’améliorer les modèles scientifiques liés aux dynamiques géologiques et environnementales.

Découvrez-en plus sur ces fractales thématiques dans les prochaines sections.

Végétation et fractales : une croissance optimisée

Dans la nature, la croissance végétale suit souvent des modèles fractals. Ces structures permettent aux plantes d’optimiser leur développement en maximisant l’exposition à la lumière, l’efficacité du transport des nutriments et l’adaptation aux conditions environnementales.

Ainsi, la nature utilise les fractales comme un outil de croissance optimisée, garantissant aux végétaux un équilibre entre robustesse, efficacité et adaptation à leur environnement.

Dans des environnements difficiles, comme les déserts ou les hautes altitudes, les plantes utilisent des structures fractales pour survivre.

- Les cactus, par exemple, développent des ramifications qui minimisent la perte d’eau tout en maximisant l’absorption de lumière

- Certaines mousses et lichens adoptent des formes fractales pour capter le maximum d’humidité et de nutriments avec une surface réduite

Mais concrètement, de quoi s'agit-il ? Où retrouve-t-on des fractales dans la végétation naturelle ? Trois grands ensembles sont à distinguer pour des propriétés propres :

Les arbres et leurs ramifications

Les fleurs et leurs graines

Les feuilles et leurs nervures

La structure des arbres repose sur un motif fractal, où chaque branche se divise en branches plus petites, suivant un schéma similaire à toutes les échelles. Ce modèle permet d’optimiser l’exposition à la lumière et la photosynthèse, en assurant une répartition équilibrée des feuilles. Les racines suivent un principe similaire, explorant le sol de manière efficace pour capter l’eau et les nutriments.

Certains végétaux, comme le tournesol, l’ananas ou le chou romanesco, affichent des motifs en spirale basés sur la suite de Fibonacci, un principe souvent lié aux fractales. Ces spirales permettent une répartition optimale des graines ou des pétales, maximisant leur efficacité biologique. Cette organisation se retrouve aussi dans la disposition des cônes de pin et des pommes de pin.

Les feuilles possèdent des motifs fractals dans leurs systèmes de nervures, qui assurent une distribution efficace de l’eau et des minéraux. Ce réseau optimise aussi la résistance de la feuille et permet une réparation plus rapide en cas de dommage. Par exemple, les feuilles de fougères et celles des érables présentent des ramifications en plusieurs niveaux, rappelant la structure d’un arbre en miniature.

On retrouve les fractales dans la nature, mais aussi de façon générale dans l'univers : c'était justement la découverte de l'ensemble de Julia, qui permet d'aller au-delà du microscopique, qui permet de regarder les grands ensembles jusqu'à l'infini de la galaxie.

Mais d'abord, faisons un focus sur les phénomènes géologiques.

Les formations géologiques, entre chaos et structure

Les paysages naturels semblent souvent chaotiques, mais en y regardant de plus près, ils obéissent à des règles précises, dont les structures fractales.

Des montagnes aux rivières, en passant par les littoraux et les formations rocheuses, ces motifs se répètent à différentes échelles et témoignent des forces intenses qui façonnent notre planète.

Ces formes fractales résultent de processus géologiques complexes, tels que l’érosion, la sédimentation et les réactions chimiques.

Les formes fractales observées dans la nature ne sont pas le fruit du hasard, mais le résultat de processus géologiques qui transforment progressivement le paysage :

- L’érosion, causée par l’eau, le vent ou la glace, sculpte les montagnes, les vallées et les littoraux en structures irrégulières qui se répètent à différentes échelles

- La sédimentation, qui accumule progressivement des particules transportées par l’eau ou le vent, façonne des deltas fluviaux et des dunes aux formes fractales, avec des motifs se répétant dans les dépôts successifs

- Les réactions chimiques participent à la formation de cristaux et de minéraux arborant des motifs fractals, comme les dendrites de manganèse qui ressemblent à des branches d’arbres

Un exemple de fractale montagneuse est le massif du Drakensberg, en Afrique du Sud et au Lesotho. Cette chaîne spectaculaire présente des formations rocheuses abruptes qui, vues de loin, révèlent de vastes reliefs dentelés. En s’approchant, on observe que chaque falaise, pic et ravin suit des motifs similaires, se répétant à différentes échelles.

Dans la nature, à grande échelle, plusieurs modèles de fractales se retrouvent :

- Le relief accidenté des montagnes, avec par exemple une falaise érodée présente des motifs similaires qu’on retrouve à plus petite échelle sur un simple rocher.

- Les frontières infinies des côtes, qui créent un paradoxe entre délimitation visible et formes imperceptibles

- La ramification fractale comme avec les rivières et les fleuves, qui s'apparente à un organisme vivant

- La forme fractale des formations rocheuses et minérales, avec les dendrites de manganèse, ou les flocons de neige

Face à ces fractales dites "naturelles", on peut y confronter un modèle presque mathématique, avec notamment le triangle de Sierpinski, avec qui les limites sont repoussées dans l'imbrication des modèles de fractales jusqu'à l'infini.

Découvrez dans la prochaine section comment identifier et exploiter les fractales naturelles.

Comprendre et exploiter les fractales issues de la nature

Les fractales jouent un rôle essentiel dans la compréhension et la simulation des phénomènes naturels complexes.

En raison de leur structure répétitive et de leur capacité à représenter des formes irrégulières, elles permettent aux scientifiques de modéliser divers éléments présents dans l’environnement.

Ces modélisations peuvent se faire à plusieurs échelles :

- Au niveau des nuages et de l'atmosphère

- Au niveau des éclairs

- Au niveau des particules dans l'air

- Au niveau des courants marins

Contrairement aux formes géométriques simples, les nuages ont une apparence chaotique et irrégulière qui se répète à différentes échelles. Les modèles fractals permettent de reproduire leur structure avec précision, améliorant ainsi la simulation du climat et des prévisions météorologiques, au même titre que le flocon de Koch.

De leur côté, les éclairs suivent un chemin sinueux et arborescent, similaire aux fractales. Grâce à des modèles inspirés des structures fractales, les chercheurs peuvent mieux comprendre leur propagation, prédire les impacts et améliorer les dispositifs de protection contre la foudre.

Par ailleurs, les fractales aident à modéliser la circulation des particules dans l’air, qu’il s’agisse de pollens, de cendres volcaniques ou de pollution urbaine. Cette approche permet de prédire leur propagation, d’optimiser les politiques de santé publique et de limiter l’impact des allergènes sur les populations.

Enfin, la dynamique des fluides dans l’atmosphère et les océans suit des schémas fractals. En les intégrant aux modèles climatiques, les scientifiques améliorent les prévisions des ouragans, des tempêtes et des phénomènes océaniques comme El Niño.

Maintenant que vous savez tout sur les fractales naturelles, végétales comme géologiques, allez-vous y prêter une plus grande attention ?

Résumer via IA :

Merci d’avoir expliqué si clairement les fractales qui sont donc fondamentales dans le dessin , la peinture et la représentation du monde en général.

Merci beaucoup de permettre de mieux comprendre ce domaine complexe.